Auch in diesem Jahr 2019 wird es einige Jubiläen zu feiern bzw. einiger Ereignisse zu gedenken geben, nachdem das abgelaufene 2018 davon geradezu überquoll. Zwei große Ereignisse mit Festcharakter stehen an: 70 Jahre Grundgesetz und Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai sowie 30 Jahre Fall der Berliner Mauer am 9. November. Und dann gibt es da noch ein 27 Kapitel umfassendes kleines Buch mit erheblicher Nachwirkung, das 1844, also vor 175 Jahren entstanden ist: Heinrich Heines Versdichtung „Deutschland. Ein Wintermärchen“. Darüber soll hier erzählt werden, nicht in Form einer Rezension oder eines literaturwissenschaftlichen Exkurses, sondern eher als eine Art Collage, einer Aneinanderreihung assoziativer, sehr subjektiver Versatzstücke. Wenn die sich am Ende vielleicht doch zu einer Einheit zusammenrütteln – umso besser.

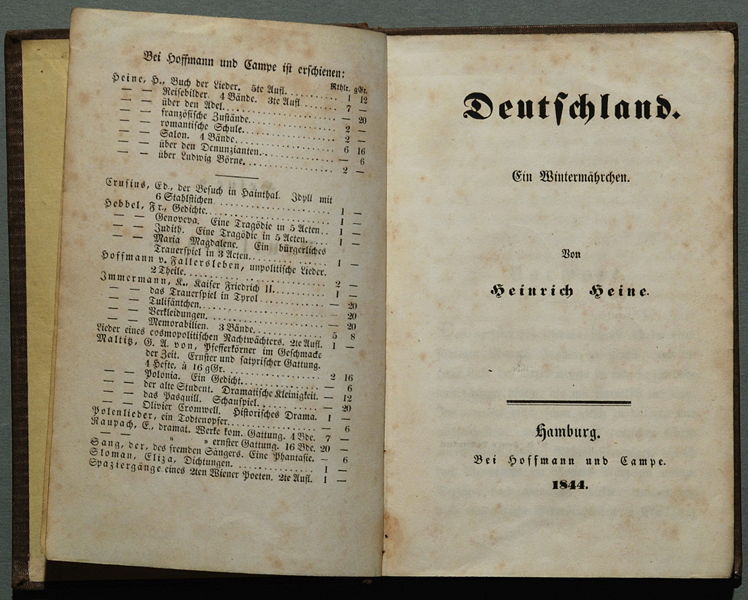

Also: 175 Jahre „Wintermärchen“. Kann man es vielleicht etwas präziser haben, mit festem Datum womöglich? Nun ja, das ist diffizil. Heine selbst erklärt im Vorwort vom 17. September 1844: „Das nachstehende Gedicht schrieb ich im diesjährigen Monat Januar zu Paris.“ Im März dann, so Heine weiter, habe er das Manuskript an seinen Verleger Julius Campe vom Verlag Hoffmann und Campe nach Hamburg geschickt. Das widerspricht allerdings Erkenntnissen des Düsseldorfer Heinrich-Heine-Instituts, wonach der Autor sein Manuskript erst „Ende Mai 1844 abgeschlossen“ und an Campe gesandt habe.

Genau besehen, begann das „Wintermärchen“ sogar schon im Herbst des Vorjahrs zu entstehen, nachzulesen in der ersten Strophe von Caput I:

Im traurigen Monat November war’s,

Die Tage wurden trüber,

Der Wind riss von den Bäumen das Laub,

Da reist ich nach Deutschland hinüber.

Das jedoch ist (legitime) dichterische Freiheit. Realiter hatte Heinrich Heine, erstmals nach zwölf Jahren Exil in Paris, am 21. Oktober 1843 seine Reise nach Hamburg angetreten, um dort seine Mutter zu besuchen und einen neuen Verlagsvertrag mit Campe zu schließen. Mit Postkutsche, Eisenbahn und Schiff reiste er in acht Tagen von Paris über Brüssel, Aachen, Köln, Hagen, Unna, Münster, Osnabrück und Bremen nach Hamburg – der Grenzübertritt in Aachen geschah also deutlich vor dem „traurigen Monat November“. Die Rückreise nach Paris über Hannover, Bückeburg und Minden trat der Dichter am 7. Dezember 1843 an. Im „Wintermärchen“ ordnet er die Stationen von Hin- und Rückreise neu, fügt einige Punkte, die er nicht berührt hat, hinzu und lässt alles im trauten Beisammensein mit Hamburgs Stadtgöttin Hammonia in Caput XXVII enden.

In vorangegangenen Briefwechseln und dann bei den Gesprächen mit Julius Campe in Hamburg war es immer wieder darum gegangen, wie man mit dem Text umgehen müsse, um ihn möglichst ungeschoren durch die rabiate Metternichsche Zensur zu bekommen. „Ich unterließ nicht, schon gleich zu mildern und auszuscheiden, was mit dem deutschen Klima unverträglich schien“, sagte Heine. Offenbar war das nicht genug.

Die „Neuen Gedichte“ einschließlich des „Wintermärchens“ erschienen bei Hoffmann und Campe am 25. September 1844, Anfang Oktober folgte ein Sonderdruck des „Wintermärchens“. Die Nachfrage der Leser in allen deutschen Staaten war derart groß, dass schon Anfang November eine zweite Auflage gedruckt wurde. Umgehend erfolgten die Beschlagnahmungen durch die Zensurbehörden – auch dies, so das Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut, „ein Beweis für die politische Brisanz und Wirkungskraft dieses literarischen Textes“.

Im Staat Preußen wurden die „Neuen Gedichte“ bereits am 4. Oktober 1844 beschlagnahmt. Schlimmer noch: Am 12. Dezember 1844 erließ Friedrich Wilhelm IV. persönlich einen Haftbefehl gegen Heinrich Heine – ausgerechnet jener Monarch, den Heine in Caput IV einen „talentvollen König“ nennt, der von Zeitgenossen als „Romantiker auf dem Thron“ hochstilisiert wurde und der noch als Kronprinz eng verbandelt war mit sozialkritischen Literaten wie Bettine von Arnim und den aus dem Königreich Hannover ausgewiesenen Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm.

Als der Hohenzoller den Haftbefehl erließ, hatte Heine seine zweite Hamburg-Reise vom Herbst 1844 schon beendet und war Mitte Oktober nach Paris zurückgekehrt.

Ein rheinischer Kosmopolit, den die Zensur ins Exil trieb

Am 13. Dezember 1797 wird Harry Heine in Düsseldorf als Sohn begüterter jüdischer Eltern in Düsseldorf geboren. Heinrich nennt er sich erst nach seiner protestantischen Taufe 1825. Nach dem Jurastudium von 1819 bis 1825 in Bonn, Berlin und Göttingen knüpft er 1826 Verlagsbeziehungen zu dem Hamburger Verleger Julius Campe vom Verlag Hoffmann und Campe, wo in den folgenden Jahren die „Reisebilder“ u. a. mit der „Harzreise“ und das „Buch der Lieder“ mit großem Erfolg erscheinen. Nach heftigen Zusammenstößen mit der Zensur im Herrschaftsbereich Metternichs geht Heinrich Heine im Mai 1831 ins Pariser Exil. 1841 heiratet er Crescentia Eugenie Mirat, genannt Mathilde. Erstmals nach zwölf Jahren Exil unternimmt Heinrich Heine 1843 und 1844 zwei Reisen nach Deutschland, an deren Ende „Deutschland. Ein Wintermärchen“ erscheint. Wegen eines vom preußischen König im Herbst 1844 verhängten Haftbefehls kehrt Heine nie wieder nach Deutschland zurück. Seit Mai 1848 ist er durch eine unheilbare Krankheit ans Bett (seine „Matratzengruft“) gefesselt. Heinrich Heine stirbt am 17. Februar 1856 in Paris, wo er auf dem Friedhof Montmartre begraben wird.

„Meine Vorliebe für Deutschland ist unheilbar“

Von der Obrigkeit verfolgt und angefeindet, von den deutschen Nationalisten verleumdet und diffamiert: Bei allem politischen und sozialen Sendungsbewusstsein war Heine ein unverbrüchlicher deutscher Patriot. Überall im „Wintermärchen“ finden sich versteckte Liebeserklärungen des Emigranten an sein deutsches Vaterland – obgleich er die politischen Freiheiten in Frankreich durchaus zu schätzen weiß und allenthalben hoch lobt. Heines Liebe zu Deutschland wollten die deutschen Nationalisten über mehr als ein Jahrhundert nicht erkennen, sie diffamierten ihn als „Vaterlandsschmäher“ und „Nestbeschmutzer“, der 1844 sein großes Reisegedicht mit „krankhaftem Hass“ geschrieben habe, ein „elendes Machwerk“ mit „schmutzigen Witzen“, „gemeingefährlichen Schandreden“ und „brutalsten, verbrecherischen Ausfällen auf die geheiligte Person“ des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV.

Man sieht ihn förmlich, den geifernden Schaum vorm Mund der rassistischen, nationalistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen deutschen Literaturkritiker früherer Jahrzehnte. Sicherlich hat Heine manche Zustände in Deutschland, namentlich in Preußen massiv kritisiert, auch und vor allem im „Wintermärchen“. Nicht zuletzt das macht die Prominenz und andauernde Aktualität seines Wirkens aus. Wer möchte sich denn ein weichgespültes „Wintermärchen“ vorstellen – ohne die Kyffhäuser-Kapitel, ohne die Kritik an den Kölner Dunkelmännern, an den Pickelhauben der preußischen Zöllner in Aachen oder an den Franzosenfeinden wie Nikolaus Becker? Der hatte 1840 ein Hasslied auf Frankreich geschrieben, das so begann: „Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, ob sie wie gier’ge Raben sich heiser danach schrein.“ Für Preußens König, der bald darauf Heinrich Heine per Haftbefehl verfolgte, war das Anlass genug, Becker mit einem Geschenk von 1000 Talern zu bedenken.

Heine hatte schon vor Erscheinen seines Versepos das Gezeter der „Pharisäer der Nationalität“ vorausgeahnt. „Er stellt dem chauvinistischen Nationalismus und dem rückwärtsgerichteten Reichstraum der Deutschtümler seinen kosmopolitisch orientierten demokratischen Patriotismus entgegen“, schreibt Werner Bellmann, Literaturwissenschaftler an der Universität Wuppertal. Heine habe an der „Wunde“ der Vaterlandsliebe gelitten, sagt Professor Bellmann und zitiert aus einem Brief des Dichters an seinen Verleger von 1843: „Wenn ich deutsche Luft atme, gelingen mir Verse mit größerer Leichtigkeit. Von künftigen Aufenthalten in Deutschland verspreche ich mir viel poetische Früchte.“ Und dann folgt Heinrich Heines Maxime: „Eine große Vorliebe für Deutschland grassiert in meinem Herzen, sie ist unheilbar.“

„Ich habe sie immer so liebgehabt, die lieben, guten Westfalen“

Einem notorischen Westfalen mit familiären Wurzeln sowohl in der evangelischen preußischen Grafschaft Mark zwischen Dortmund, Witten, Herdecke und Schwerte als auch im hintersten katholischen Münsterland sei es erlaubt, aus gegebenem Anlass etwas bei Heinrich Heines Schilderungen in Caput IX und Caput X zu verweilen. Dies soll die Gewichtungen im „Wintermärchen“ nicht verschieben; es ist wahrlich nicht so, als kulminierten in den beiden Kapiteln die literarisch-politischen Ziele des Dichters. Zu Recht werden vor allem die Eingangsverse in Caput I immer wieder genannt, vom Harfenmädchen, das das „Eiapopeia vom Himmel“ singt, und dem Heine entgegensetzt:

Ein neues Lied, ein besseres Lied,

O Freunde, will ich euch dichten!

Wir wollen hier auf Erden schon

Das Himmelreich errichten.

Auch die Köln-Passagen ab Caput IV weisen den Weg des Gesamtgedichts, ebenso die Begegnung mit „Hermann, dem edlen Recken“ im Teutoburger Wald in Caput XI und die langen imaginären Auseinandersetzungen mit Kaiser Barbarossa im Kyffhäuser um die deutsche Nationalität in Caput XIV bis XVII. Das ist alles viel wichtiger und zentraler, das hat Heines Bewunderergemeinde wachsen und die Schar seiner erbitterten Feinde von Literaturkritik und Zensur vor Wut heulen lassen. Die beiden Aufenthalte in Hagen und Unna in Caput IX und X sind Lokalkolorit, sie erfreuen des Westfalen Herz, und ihre Erwähnung hier ist ein weiteres Stückchen in dieser Collage rund um die Entstehung des „Wintermärchens“ vor nunmehr 175 Jahren. Wohlan.

Früh morgens von Köln abgereist, wechselte die Kutsche um die Mittagszeit bei Schwelm von der preußischen Rheinprovinz in die preußische Provinz Westfalen, dann vorbei an Gevelsberg und dem heutigen Ennepetal durch Haspe „nach Hagen schon gegen drei, da ward zu Mittag gespeiset“.

Und dann kommt eine absolut meisterhafte Schilderung eines Mittagsmahls, ob es nun tatsächlich so stattgefunden hat (oder eher nicht). Da lästert Heine über „die altgermanische Küche“ und ruft: „Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, holdselig sind deine Gerüche!“, er beschreibt eine gebratene „Gans, ein stilles, gemütliches Wesen“ … „sie blickte mich an so bedeutungsvoll, so innig, so treu, so wehe! Besaß eine schöne Seele gewiss, doch war das Fleisch sehr zähe.“

Die anrührendste Westfalenpassage, die gleichzeitig ein fröhliches Auf-die-Schippe-Nehmen ist, steht in Caput X, wo Heine abends in einem Unnaer Wirtshaus isst und trinkt und „der lieben Brüder“ in seiner schlagenden Verbindung gedenkt, „der lieben Westfalen, womit ich so oft in Göttingen getrunken, bis wir gerührt einander ans Herz und unter die Tische gesunken“. Und weiter:

Sie fechten gut, sie trinken gut,

Und wenn sie die Hand dir reichen

Zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie;

Sind sentimentale Eichen.

Der Himmel erhalte dich, wackres Volk,

Er segne deine Saaten,

Bewahre dich vor Krieg und Ruhm,

Vor Helden und Heldentaten.

Er schenke deinen Söhnen stets

Ein sehr gelindes Examen,

Und deine Töchter bringe er hübsch

Unter die Haube – Amen!

Ach ja, die vielzitierten „sentimentalen Eichen“. Heines Beteuerung, er habe „sie immer so liebgehabt, die lieben, guten Westfalen“, wird man ihm abnehmen können. Mit einem von ihnen, dem Kommilitonen aus Bonner Studientagen Friedrich von Beughem, unterhielt er jahrelang einen intensiven Briefverkehr. Als Beughem, der es in späteren Jahren zum Staatsanwalt in Paderborn brachte, nach dem Examen 1820 seine erste Stelle im Münsterland antrat, widmete Heine ihm ein Sonett:

An Fritz von Beughem!

Mein Fritz lebt nun im Vaterland der Schinken,

Im Zauberland, wo Schweinebohnen blühen,

Im dunkeln Ofen Pumpernickel glühen,

Wo Dichtergeist erlahmt, und Verse hinken.

Mein Fritz, gewohnt, aus heilgem Quell zu trinken,

Soll nun zur Tränke gehn mit fetten Kühen,

Soll gar der Themis Aktenwagen ziehen, –

Ich fürchte fast, er muß im Schlamm versinken.

Mein Fritz, gewohnt auf buntgeblümten Auen

Sein Flügelroß, mit leichter Hand, zu leiten,

Und sich zu schwingen hoch, wo Adler horsten;

Mein Fritz wird nun, will er sein Herz erbauen,

Auf einem dürren Prosagaul durchreuten –

Den Knüppelweg von Münster bis nach Dorsten.

Sicher doch, Heinrich Heine ist ein Spötter – aber sollte sich ein eingefleischter Westfale tatsächlich von der spitzen Feder des Dichters aus dem Rheinischen aufgespießt fühlen? Eher nicht, eher das Gegenteil: Aufs Vaterland der Schinken und des Pumpernickels ist der Westfale nachgerade stolz. Andererseits bekam der aus Hagen-Haspe gebürtige Kollege stets einen leichten Schluckauf, wenn ihn ein Freund und ausgewiesener Wintermärchen-Kenner am Telefon frei nach Caput IX mit dem Satz begrüßte: „Du heimischer Stockfisch sei mir gegrüßt, wie schwimmst du klug in der Butter!“ Um ihn zu besänftigen, reichte es, zwei Zeilen ebenfalls aus dem Hagen-Kapitel nachzureichen: „Noch immer schmückt man den Schweinen bei uns mit Lorbeerblättern den Rüssel.“ Dann brummte der Hasper regelmäßig: „Wo er Recht hat, hat er Recht, der Heine. Das hat sich bis heute nicht geändert.“

Im „Düsseldorfer Namensstreit“ funktionierten die alten Seilschaften noch

Die Auseinandersetzung um Heinrich Heine, den Juden, den Linken, den Emigranten, den Undeutschen, gingen auch in der jungen Bundesrepublik weiter (nicht so in der DDR, die ihn bald als einen der Ihren reklamierte – zudem als einen, der Umgang mit dem jungen Karl Marx pflegte). So platt wie in der Zeit des Nationalsozialismus konnte man sich im Westen des Unbequemen nicht mehr entledigen, konnte ihn aber lange Zeit totschweigen und einfach nicht in den Lektürekanon aufnehmen, wie es die Deutschlehrer des Verfassers dieser Zeilen mit begnadeter Chuzpe taten.

Wie hinterfotzig die Debatte um Heine zuweilen lief, zeigt der berüchtigte „Düsseldorfer Namensstreit“. Als in den 1960er Jahren aus unterschiedlichen Kreisen der Heimatstadt des Dichters der Plan aufkam, die im Aufbau befindliche neue Universität auf den Namen „Heinrich-Heine-Universität“ zu taufen, funktionierte über fast ein Vierteljahrhundert die Blockade- und Verhinderungspolitik derer, die partout einen Heine als Namenspatron nicht hinnehmen wollten.

Mehrfach wurden von verschiedenen Gruppierungen entsprechende Anträge gestellt, die sämtlich von den Universitätsgremien abgeschmettert wurden. Mit dem Namen Heine verbänden sich „progressive“ Tendenzen, hieß es im Vorfeld von Achtundsechzig, und die wolle man nicht, die (damals beginnende) Aufmüpfigkeit der Studenten sei Unheil genug. Selbst die Empfehlung von NRW-Landtag und Rat der Stadt Düsseldorf im Jahr1981, Heines 125. Todesjahr, die Universität nach dem größten Sohn der Stadt zu benennen, blieb ohne Erfolg. Auch Schriftsteller wie Günter Grass oder Erich Kästner machten sich vergeblich für den Namen Heines stark. In der längst international gewordenen Berichterstattung über den Namensstreit wurde offen davon gesprochen, am Beispiel Düsseldorf zeige sich, dass die Deutschen noch längst nicht ihren Antisemitismus überwunden hätten.

Nach 23 Jahren erbittertem Streit schaffte schließlich der damalige Rektor der Universität – nach vorangegangener Satzungsänderung – Fakten und verkündete am 20. Dezember 1988 den Beschluss, die Hochschule werde künftig Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf heißen. Einspruch erhob diesmal niemand. Heute ist die Stadt uneingeschränkt stolz auf ihre Universität und auf ihren großen Sohn. Endlich.

Heines Bücher brannten auf den Scheiterhaufen der Nazis

Sich mit Heine befassen, verlangt immer noch, auch einen Blick auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 zu werfen. „Der Umgang mit Heine im Deutschland des Nationalsozialismus gehört zu den dunklen Kapiteln seiner Rezeptionsgeschichte“, heißt es im Heine-Jahrbuch 2013, herausgegeben vom Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut. Ein erklärtes Ziel der nationalsozialistischen Kulturpolitik sei es gewesen, den sehr populären, in breiten Schichten des Volkes beliebten, im Ausland hochgeschätzten Dichter „aus dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen zu löschen“ – in der kruden Einordnung der Nazis galt der zum Protestantismus konvertierte Heine als Jude.

Heines Werke gehörten zu jenen verfemten Büchern, die 1933 öffentlich verbrannt wurden. Seine Gedichte wurden aus den Anthologien getilgt, die Neuherausgabe seiner Texte war verboten. „Der Dichter war ihnen auch deshalb verhasst, weil er für all das geschrieben hatte, was die braunen Gewaltherrscher mit Stiefeln traten: Menschenrechte, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und liberales Denken; gegen Deutschtümelei und Nationalismus. Und Heine dichtete in einer Weise, die noch heute unerhört modern wirkt: mit sprachlichem Witz, schrankenlos subjektiv, ironisch, spöttisch, satirisch, leicht“, sagt Thomas Gutmann von der Bundeszentrale für Politische Bildung.

Dennoch kam es damals, so das Heine-Jahrbuch von 2013, vereinzelt zu Veröffentlichungen von Heine-Texten, zu „geradezu atemberaubenden Kuriositäten wie etwa der Tatsache, dass ausgerechnet im Liederbuch der NS-Frauenschaft die vom ebenfalls verfemten Felix Mendelssohn Bartholdy komponierten Heine-Verse ,Leise zieht durch mein Gemüt’ stehen — allerdings ohne dass Dichter oder Komponist mit Namen genannt würden“.

In diesem Zusammenhang wird hartnäckig über den Umgang des Nationalsozialismus mit Heinrich Heines wohl berühmtestem und von jedem Chor gesungenem Gedicht „Die Loreley“ („Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin; ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.“) berichtet. Das Gedicht von 1823, so heißt es, habe mit der Zuschreibung „Dichter unbekannt“ in ungezählten Lese- und Liederbüchern die NS-Zeit überlebt. Das allerdings ist nach Forschungserkenntnisses des Düsseldorfer Instituts nur „eine zählebige Legende“. Richtig sei hingegen, dass während des Dritten Reichs im Zusammenhang mit der „Loreley“ in einigen Liederbüchern lediglich Friedrich Silcher, der Komponist der berühmten Vertonung von 1837, genannt wurde.

Was wären Leitartikler ohne „Denk ich an Deutschland in der Nacht…..“?

Der Satz „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin“ ist nicht das einzige häufig gebrauchte Zitat, das auf Heinrich Heine zurückgeht. Im berühmten „Büchmann“, der Sammlung „Geflügelter Worte“, ist er zwar bei Weitem nicht so häufig vertreten wie Schiller und Goethe, er wird dort aber immerhin auf 21 Seiten mit bekannten sprichwortartigen Formulierungen erwähnt: „Was schert mich Weib, was schert mich Kind…“ – „Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon…“ – „Im traurigen Monat November war’s, die Tage wurden trüber…“ – „Sie sang das alte Entsagungslied, das Eiapopeia vom Himmel…“ – „Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten!“ – „Und fehlt der Pfaffensegen dabei, die Ehe wird gültig nicht minder…“

Sie alle können aber nicht konkurrieren mit dem seit Jahrzehnten von gebildeten Leitartiklern inflationär gebrauchten „Denk ich an Deutschland in der Nacht…“ Zuweilen wird das Zitat um die folgende Zeile komplettiert: „… dann bin ich um den Schlaf gebracht“. Es sind die Eingangszeilen des 1843 im Pariser Exil geschriebenen und 1844 zeitgleich mit dem „Wintermärchen“ erschienenen Gedicht „Nachtgedanken“. Ob sich wohl in allen Redaktionsstuben herumgesprochen hat, dass es in erster Linie Heines in Hamburg lebender Mutter gewidmet ist?

Die Jahre kommen und vergehn!

Seit ich die Mutter nicht gesehn,

Zwölf Jahre sind schon hingegangen;

Es wächst mein Sehnen und Verlangen.

Die alte Frau hat mich so lieb,

Und in den Briefen, die sie schrieb,

Seh‘ ich, wie ihre Hand gezittert,

Wie tief das Mutterherz erschüttert.

Die Mutter liegt mir stets im Sinn.

Zwölf lange Jahre flossen hin,

Zwölf lange Jahre sind verflossen,

Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen.

Sicherlich geht es hier auch um Deutschland, ist es auch politisch, aber keinesfalls so sorgenvoll-pessimistisch, wie die Eingangszeilen glauben machen, denn:

Deutschland hat ewigen Bestand,

Es ist ein kerngesundes Land;

Mit seinen Eichen, seinen Linden

Werd‘ ich es immer wieder finden.

Noch deutlicher heißt es in der folgenden Strophe:

Nach Deutschland lechzt‘ ich nicht so sehr,

Wenn nicht die Mutter dorten wär‘;

Das Vaterland wird nie verderben,

Jedoch die alte Frau kann sterben.

Deutschland, das Vaterland, ist kerngesund, es wird nie verderben – redet so ein von „krankhaftem Hass“ zersetzter „Nestbeschmutzer“? Oder sind das nicht eher Positionen eines glühenden Patrioten?

… und dann stand 1945 ein junger Leutnant staunend vor einer Heine-Ausgabe

Für die Bewohner der Stadt Dortmund war der Zweite Weltkrieg am 13. April 1945 zu Ende. Dreieinhalb Wochen vor der Kapitulation am 8. Mai 1945 hatten alliierte Truppen, überwiegend US-Amerikaner, den größten Teil des Ruhrgebiets befreit und besetzt. Die vielen kleinen Nazis (die großen waren längst abgetaucht) entsorgten spätestens jetzt ihre Hitler-Bilder und „Mein Kampf“ – es hatte sich schnell herumgesprochen, dass amerikanische Patrouillen unangekündigt Razzien unternahmen und Wohnungen filzten.

Das geschah in diesen Tagen auch in einem Sechs-Familien-Mietshaus in einem südlichen Dortmunder Vorort. Warum gerade in diesem Haus, kann nur vermutet werden, vielleicht weil dort der ehemalige NSDAP-Blockwart und ein weiterer kleiner brauner Funktionsträger wohnten.

Die aus einem Leutnant und zwei GIs bestehende Patrouille untersuchte auch die Wohnung einer jungen Kriegerwitwe, die dort mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn und ihrer 85jährigen Großmutter lebte. Von der ersten Minute an zeigte der junge Offizier nur Interesse für einen Bücherschrank aus massivem Mahagoni, in dem hinter Kristallglasscheiben eine komplette Ausgabe der berühmten Meyers Klassiker aufbewahrt wurde, gut 150 Bände in russischgrünem Leinen mit Jugendstilapplikationen auf den Buchrücken. Da standen sie dann: sechs Bände Hebbel, fünfzehn Goethe, fünf Kleist, vierzehn Schiller, sieben Heine …

„Oh, Sie haben ja auch Heinrich Heine“, sagte der Leutnant in völlig akzentfreiem Deutsch. „Ja, natürlich“, antwortete die Deutsche (die später vermutete, der Offizier sei wohl nach 1933 vor den Nazis geflohen und in die USA emigriert), „der gehört dazu.“ Darauf der Leutnant: „Aber Heines Bücher wurden doch im Dritten Reich verbrannt.“ – „In unserer Familie“, antwortete die Frau, „sind keine Bücher verbrannt worden.“ Damit endete die Hausdurchsuchung, bevor sie richtig begonnen hatte. Ausgesprochen höflich verabschiedete sich der amerikanische Offizier, nicht ohne vorher noch beinahe ehrfürchtig mit der Hand über die Heine-Ausgabe gestrichen zu haben. Jedem, der in den nächsten fast sechzig Jahren ihre Klassiker-Sammlung bewunderte, hat sie diese Geschichte erzählt.

Dies, wie gesagt, ereignete sich im April 1945 im südlichen Dortmund, auf der anderen Ruhrseite, nur wenige Kilometer entfernt von der Straße, die Heinrich Heines Kutsche gut 100 Jahre zuvor auf dem Weg von Köln nach Hagen nahm, wo dann „zu Mittag gespeiset“ wurde.

Bildquelle: Wikipedia, Katalog Antiquariat Dr. Haack Leipzig,

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!