Heribert Prantl liebt Bilder und Gleichnisse. Der Journalist, Kolumnist, Buchautor und promovierte Jurist, 1953 in Nittenau in der Oberpfalz geboren, war viele Jahre Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung (SZ), für die er immer noch jede Woche Kolumnen schreibt. Schon als Schüler und Student war er als Lokalreporter in seiner oberpfälzischen Heimat unterwegs. Nebenbei studierte er Jura, promovierte zum Doktor der Rechte, war Staatsanwalt und Richter, bevor er 1988 die Robe ablegte und endgültig Journalist wurde.

Prantl schreibt und redet aber nicht wie ein Staatsanwalt oder Richter. Wenn er Gesetze oder Gerichtsurteile erklärt, wenn er sein Publikum über Absichten, Parolen und Programme von Parteien und Politikern und über wichtige Artikel des Grundgesetzes aufklärt, verfällt er nie in das Fachchinesisch der Juristen und Politologen. Deren juristisch-politisches Kauderwelsch übersetzt er in gutes altes Deutsch. Dabei benutzt er einfache, zutreffende Bilder und manchmal fast biblische Gleichnisse. Seine Sprache ist unverwechselbar und längst sein Markenzeichen geworden. Einen Prantl erkennt man unter hunderten anderen Texten, so wie man einen echten Rembrandt oder einen echten Picasso unter hundert anderen Bildern erkennt. Er klingt nicht wie ein Journalist, eher wie ein Seelsorger, häufig wie ein Pastor auf der Kanzel und manchmal sogar, der Vergleich drängt sich auf, wie Martin Luther. Der „Reformator“ aus Wittenberg hat die Bibel bekanntlich deshalb aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, damit selbst „die Mägde und Knechte“ sie verstehen konnten. Prantl ist auch ein Übersetzer. Seine Bibel ist das Grundgesetz. Und die Verheißung, an die er glaubt, das Projekt, für das er arbeitet, schreibt, redet und streitet, heißt Demokratie.

„Prantl den Prediger“ haben sie ihn in der SZ-Redaktion deshalb oft – halb scherzhaft, halb genervt, aber immer auch ein wenig neidisch – genannt, wenn er in einem Leitartikel, einem Kommentar oder einer Glosse mit Hilfe seiner Bilder und Gleichnisse wieder einmal Unerklärbares erklärt, Verworrenes entwirrt und Zusammenhänge sichtbar gemacht hatte, die anderen nicht aufgefallen waren. Es ist kein Zufall, dass Heribert Prantl neben dem Dr. jur auch den Dr. h.c. der Theologie in seinem Namen führen darf, eine Ehrung, die ihm der Fachbereich Theologie der Universität Erlangen-Nürnberg verliehen hat, für seine SZ-Leitartikel zu den großen christlichen Feiertagen.

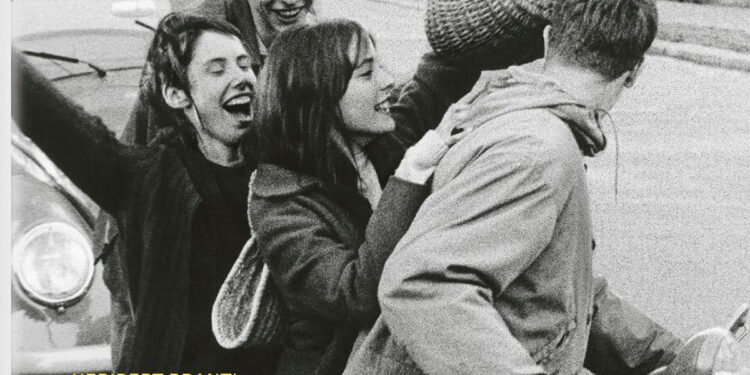

Jetzt ist es dem Greven-Verlag aus dem heiligen Köln gelungen, diesen außergewöhnlichen und vielbeschäftigten Autor für ein außergewöhnliches Buchprojekt zu gewinnen: Es heißt „Die Bonner Republik“, liegt schwer in der Hand und umfasst 336 Seiten. Es sieht aus wie ein aufwendig gestalteter Foto-Band und ist auch einer. Auf der Titelseite: vier fröhliche Jugendliche im Look der Sechziger Jahre, ein junger Mann und drei junge Frauen, die so tun, als könnten sie alle zusammen auf die eine Vespa passen, die gleich losfahren und sich in den Verkehr einfädeln wird. Auf der Rückseite: Großflächig das „VW-Bad“, eine vom Volkswagenwerk gebaute und der Stadt Wolfsburg geschenkte Sport- und Freizeitanlage, eine Aufnahme aus dem Sommer 1962. Vespa und das Schwimmbad symbolisieren das Wirtschaftswunder, stehen für die westdeutschen Wohlfühl- und Wohlstandsgesellschaft, die einen Großteil ihres Bruttosozialprodukts der Motorisierung und dem Auto verdankt – für den benzingetriebenen Verbrennungsmotor also, der die Bonner Republik reich machte, den aber die Berliner Republik irgendwann abschaffen muss.

Wie alles anfing

Die Bilder, mehr als dreihundert, die meisten davon in Schwarz-Weiß, wurden von den Künstlern Reinhard Matz und Wolfgang Vollmer ausgesucht, zwei Meistern ihres Fachs, die selbst das Fotografieren von der Pike auf gelernt haben. Sie durchforsteten Archive und Bibliotheken und wählten für den Bildband die Arbeiten von mehr als einhundertvierzig Fotografinnen und Fotografen aus, darunter auch solche, die noch nie veröffentlicht worden sind. Sie zeigen, wie das Leben in der „Bonner Republik“ aussah, wie alles anfing, wie in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs ziemlich schnell neues Leben keimte, wie neue Häuser, Siedlungen, Städte und Straßen entstanden, wie der Wohlstand immer größer, Politikerbäuche immer runder und die Autos immer komfortabler und chromreicher wurden; aber auch, wie sich Widerstand formierte – gegen die verdrängte Nazi-Vergangenheit der Kriegsgeneration, gegen die Wiederbewaffnung, gegen Notstandsgesetze, gegen Atommeiler und Nachrüstung. Einundvierzig Jahre liegen zwischen dem berühmten Foto aus der Lichthalle des Zoologischen Museums König, wo sich der Parlamentarische Rat1948 das erste Mal versammelte und dem Tanz der Bürger auf der Mauer vor dem Brandenburger Tor im November 1989. Das eine markiert den Anfang, das andere das Ende der Bonner Republik.

Dazwischen eine Bilderflut aus einer vergangenen Epoche, voller Überraschungen für die Jungen, die nach dem Mauerfall zur Welt kamen, voller Erinnerungen für die Alten, die in den 40er- und 50er-Jahren aufwuchsen. Für diese „Zeitgenossen“, die den Krieg nicht mehr erlebt, aber noch in Ruinen gespielt haben, lag schon die „Weimarer Republik“ in grauer Vorzeit; gefühlt jedenfalls, mindestens so weit zurück, wie die „Bonner Republik“ den heute Dreißig- bis Vierzigjährigen vorkommen mag.

Die Auswahl der Bilder ist großartig. Aber ohne den Essay, den Heribert Prantl beigesteuert hat, wäre das Buch eines von vielen geblieben, die es bereits gibt: ein schönes Album zum Durchblättern, Staunen und Erinnern, Bilder einer abgeschlossenen Vergangenheit. Prantls Text aber macht aus der nostalgischen Rückschau eine Lehrstunde für die Gegenwart und einen Appell für die Zukunft. Dieser Essay ist – wie nahezu jede Prantl-Kolumne – Mahnung und Kampfauftrag zugleich. Die Demokratie ist in Gefahr, sie muss verteidigt werden. Oder anders formuliert: Es geht um das Überleben der Republik.

Schwarz-Rot-Gold

Mit einem Gleichnis, fast poetisch, fängt er an: „Schwarz-Rot-Gold: Die deutschen Farben zeigen in schöner Abfolge die Geschichte der Bundesrepublik. Auf das Schwarz der Adenauer-Zeit folgt das Brandt-und-Böll-Rot; darauf das Gold der Regierungszeit von Kanzler Kohl.“ Das führt den Autor direkt zu seinem Lebensthema: „Der schwarze, der rote und der goldene Streifen werden zusammengehalten und verbunden mit einem Gesetz, wie Deutschland nie zuvor eines hatte: Das Grundgesetz ist ein Segen für Deutschland. Aus dem seinerzeit von der Bevölkerung missachteten Text, der 1948/49 in einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung geschrieben wurde, ist im Laufe der Jahrzehnte eine respektierte, geliebte, ja verehrte Verfassung geworden…Dieses Grundgesetz war die Bauordnung der jungen Bundesrepublik, es wurde zur Hausordnung der deutschen Demokratie. Und seine Grundrechte wurden zu einem Alltagsbegleiter der Menschen.“

Damit ist der Ton gesetzt für alles Folgende. Prantl hat seinen Text zwar chronologisch in drei Kapitel aufgeteilt, die „Aufbau (1949 bis 1969)“, „Renovierung (1969 bis 1982)“ und „Restaurierung (1982 bis 1990“) heißen. Aber die Chronologie ist nur das Gerüst. Prantl bietet keine Nacherzählung, er interpretiert das Geschehene und dabei kreist er immer um dieselbe Frage: Welche Ereignisse, welche politischen Entscheidungen haben in der jeweiligen Entwicklungsphase der Bonner Republik die Demokratie gestärkt oder geschwächt? Wurde das Grundgesetz beachtet oder verletzt? Haben die Politiker als Repräsentanten des Volkes das Ansehen der deutschen Demokratie im In- und im Ausland gemehrt oder beschädigt? Das ist die Elle mit der Prantl misst, der Maßstab, den er an die Regenten der „schwarzen“, der „roten“ und der „goldenen“ Epoche anlegt. Von den sieben Kanzlern, die in Bonn regierten, hat er nur die wichtigsten vier unter seine Lupe genommen: Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Adenauers Nachfolger Erhard und Kiesinger und auch Gerhard Schröder, der es nach seiner Wahl 1998 eilig hatte, Bonn zu verlassen, kommen nur am Rande vor.

Der Befund über Adenauer, den Gründungskanzler, fällt durchaus zwiespältig aus. Der knorrige Alte, einst selbst von den Nazis aus dem Amt des Kölner Oberbürgermeisters gejagt, war umringt und umgeben von Beamten und Mitläufern aus der Hitlerzeit – und tat nichts dagegen. Sein engster Mitarbeiter, der Kanzleramts-Chef Hans Globke, hatte den Nazis im Reichsministerium der Justiz treu gedient. Er hatte die Verfolgung und Ermordung der Juden juristisch abgesichert, den Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen verfasst, der Grundlage aller richterlichen Entscheidungen wurde, ein furchtbarer Jurist und Schreibtisch-Mörder. „Globke“, schreibt Prantl, „war die Personifikation derer, die aus dem Nazireich und ihrer Verbrechensgeschichte ausstiegen wie aus einer Straßenbahn und sich sogleich ans Aufräumen und Geldverdienen machten. Die Gesetze halfen ihnen dabei; nie wieder seitdem hat Resozialisierung so einvernehmlich und so umfassend funktioniert.“

Und Adenauer? Er erklärte sein Festhalten an diesem und den vielen anderen Mitläufern in seinem Beamtenapparat lakonisch so: „Man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat!“ Das war pragmatisch und moralisch verwerflich. Aber es wurde (und wird eigentlich immer noch) achselzuckend zur Kenntnis genommen. Je länger die Herrschaft des „Alten von Rhöndorf“ dauerte, umso heftiger wurde der Kanzler von Intellektuellen und Teilen der Nachkriegsmedien kritisiert. Spiegel-Affäre, Wiederbewaffnung, Nazi-Richter „die nur das Hakenkreuz von der Robe rissen, aber weiter machten, wie bisher“ und, und und…

Prantl teilt zwar die Kritik, kommt aber trotzdem zu einem anderen, erstaunlichen Fazit: „Sie (die Kritiker) erkannten nicht, dass Adenauers Politik das Land stabilisierte und mit einer Demokratie versöhnte, die den Bundesrepublikanern bis weit in die 50er Jahre hinein suspekt war. Die große Rentenreform 1957 beispielsweise, mit der Adenauer die dynamische Rente einführte, war weit mehr als ein geniales Wahlgeschenk des Alten vom Rhein. Sie war ein Umverteilungsprojekt, geformt aus sozialkatholischem Geist, bezahlt vom neuen Wohlstand; sie war unglaublich populär und sie stabilisierte die Demokratie.“

Adenauer stabilisierte das Land

Adenauer „stabilisierte die Demokratie“, das zählt, darauf kommt es Prantl an. Hinzu kam die enge Anbindung der Bundesrepublik an den Westen, damals von der SPD heftig bekämpft. Auch sie war Adenauers Werk und Verdienst. Seine Bemühungen um die Aussöhnung mit Frankreich, um ein versöhntes und irgendwann einmal vereintes Europa, die in der Kathedrale von Reims, beim Treffen mit General de Gaulle, ihren bildhaften Anfang nahmen, wertet Prantl im Rückblick als das wichtigste außenpolitische Vermächtnis des ersten Kanzlers. Das abschließende Urteil überlässt er allerdings klug dem schärfsten Kritiker des Alten, dem Kölner Schriftsteller Heinrich Böll: „Adenauer mag mehr Verdienste haben, als ich zu erkennen imstande bin‘“, schrieb der 1975, acht Jahre nach Adenauers Tod. „Möglicherweise hat er nur einen politisch gravierenden Fehler begangen: dass er zu lange regierte und mit greisenhafter Boshaftigkeit seine eigene Größe in lauter senile Kleinlichkeit auflöste.“

Heribert Prantl war fünfzehn, als in Berlin auf Rudi Dutschke geschossen wurde. Er hat selbst erlebt und gehört, wie die Gesellschaft damals auf die 68er-Generation reagierte: „‘Rübe runter‘ war Originalton Volk. ‚Euch hat man zu vergasen vergessen‘ war eine typische Reaktion, wenn 68er Infostände gegen die Notstandsgesetze aufstellten. Die Springer-Presse hetzte, was das Zeug hielt. Dann kamen die Schüsse – 1967 auf den Studenten Benno Ohnesorg, 1968 auf Rudi Dutschke. Der noch junge, aber schon saturierte Staat hielt die 68er für apokalyptische Reiter. Die wiederum glaubten, der Staat sei unrettbar verseucht von Ex-Nazis und deren reaktionärem Geist. Beide Seiten fühlten sich zur Notwehr berechtigt. Selbst einem Kanzler wie Willy Brandt fiel aus ‚Notwehr’ so blühender Unsinn ein wie der Radikalenerlass, der nicht wenige 68er vom Staatsdienst fernhielt.“

Dieses Urteil kann nur überraschen, wer den SZ-Autor Prantl und dessen Kolumnen nicht kennt. Das Grundgesetz und die Demokratie sind für ihn nicht verhandelbar. Auch Willy Brandt, Lichtgestalt der Linken, und erster SPD-Bundeskanzler, bekommt deshalb sein Fett weg. Nach Prantls unerbittlichem Urteil hat er, Hoffnungsträger Prantls (und meiner) Generation, mit diesem Erlass die Verfassung beschädigt. Dass Brandt dies später selbst als Fehler bezeichnete, ändert nichts an der Tatsache, dass unzählige junge Menschen, die sich durch das Grundgesetz geschützt wähnten, damals kriminalisiert und mit Berufsverboten daran gehindert wurden, in Schulen, Behörden und Ämtern zu arbeiten. Sie hätten das Umdenken beschleunigen und die Verhältnisse ändern können. Weil sie dort fehlten, konnte sich der alte Untertanengeist aus der vordemokratischen Kaiserzeit noch etwas länger in den Amtsstuben halten. Diesen Fehler lediglich „blühenden Unsinn“ zu nennen, ist schon eine mehr als freundliche Untertreibung.

Aber gut: Die wichtigste historische Mission, die Brandt nach den vermufften Jahren der Adenauer-Ära bewältigen musste, hat er nicht nur souverän, sondern bravourös gemeistert. Nach der Aussöhnung mit dem Westen, begann er, die von Hitler geschaffenen Realitäten anzuerkennen und die Verhältnisse mit den östlichen Nachbarn zu regeln. Vermutlich wäre dies ein paar Jahre früher gar nicht möglich gewesen. Zu frisch waren da noch die Erinnerungen an die Verwüstungen und Mordbrennereien der deutschen Wehrmacht auf der einen, und die furchtbaren Erlebnisse von Flucht, Erniedrigung und Vertreibung auf der anderen Seite.

Zwei Fotografien aus dieser Zeit hält Prantl in die Höhe, um mit ihrer Hilfe exemplarisch das Wesen der sozialliberalen Ära zu deuten: „Das eine aus dem Jahr 1970 zeigt Bundeskanzler Brandt, wie er in Warschau vor dem Ehrenmal für die Opfer des Aufstandes im jüdischen Ghetto kniet. Das andere, aus dem Jahr 1977, also aus der Regierungszeit Helmut Schmidts, des Nachfolgers von Willy Brandt, zeigt Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer als Gefangenen der RAF. Auf dem einen Bild leistet Willy Brandt, der frühere Widerstandskämpfer gegen Hitler, stumm Abbitte für die von Deutschen in Polen verübten Gräuel. Auf dem anderen Bild steht in Großbuchstaben: ‚Seit 31 Tagen Gefangener der RAF.“

Der kniende Brandt

Was aber haben diese beiden Fotografien miteinander zu tun? Prantls Antwort ist ebenso erstaunlich wie überraschend: „Mit diesen beiden Bildern endete die Nachkriegszeit. Der kniende Brandt versetzt die Nachkriegsgeneration, die von ihren Eltern nur Wir-haben-nichts-gewusst-Sprüche kannte, in staunende Erregung. Und der gefangene und gedemütigte Schleyer beendete die letzten linken Träume von einer Revolution in Deutschland. Der Konflikt zwischen der Kriegs- und der Nachkriegsgeneration kam zum Erliegen.“

In „staunende Erregung“ versetzt Prantl auch diejenigen, die in Helmut Kohl, dem Nachfolger des resolut zupackenden Krisenmanagers Helmut Schmidt, (fast) das Ende der Demokratie, das Ende der Aufklärung, das Ende der Emanzipation und überhaupt: das Ende aller linken Träume sahen und stattdessen nur noch „Birne“ und „Provinz“. Zwar beendet Prantl das zweite Kapitel genauso, wie sie es erwartet haben: „Der Westpolitik Adenauers war die Ostpolitik Brandts gefolgt und die 68er-Generation hatte ihren Eltern deren beredtes Schweigen über die Nazi-Vergangenheit wütend vorgehalten. Willy Brandt hatte den Friedensnobelpreis, Heinrich Böll den Literaturnobelpreis erhalten. ‚Mehr Demokratie wagen‘ war zu einem neuen deutschen Motto und das Land aufgeklärter, rebellischer und auch schon ein wenig liberaler geworden. Dann kam Helmut Kohl.“

Aber nicht mit „Birne“ und „Provinz“ beginnt das dritte Kapitel, sondern mit dem jungen, dynamischen Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz, der seine Mitstreiter und Parteifreunde dadurch überraschte, dass er schneller als sie ans Ziel kam: „Helmut Kohl, in Schlips und Kragen, stieg durch das Fenster seines Büros, balancierte über ein Flachdach, kletterte durch das Fenster ins Büro des Landtagsdirektors und gelangte von dort direkt in den Plenarsaal des Landtags in Mainz. Kohl, damals 39 Jahre alt, war soeben Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz geworden – und hatte keine Zeit, den üblichen Weg der Staatskanzlei über den Hof des alten Zeughauses ins Parlament zu gehen; er nahm die Direttissima über Fenster und Dach. Die Abgeordneten, die dem Ministerpräsidenten eben noch in der Staatskanzlei begegnet waren, fanden ihn auf der Regierungsbank vor, wenn sie nach dem üblichen Umweg über den Hof ins Parlament zurückkehrten. Kohl war schon da, er war, wie im Märchen vom Hasen und Igel, ‚allhier‘. Wer mag, kann darin ein Exempel für Kohls Regierungsstil sehen.“ Diese Episode, die Klaus Dreher, einst Leiter der Bonner Büros der Süddeutschen Zeitung in seiner Kohl-Biographie (einer der ersten überhaupt) geschildert hat, fand Prantl typisch für die Arbeitsweise auch des Kanzlers Helmut Kohl.

Schneller sein als andere, Konkurrenten und Rivalen rechtzeitig stellen und ausmanövrieren, immer informiert sein über alle möglichen Intrigen, stets auf Tuchfühlung mit den wichtigsten Landesfürsten und Ortsverbands-Vorsitzerden, deren Nummern er mit Bleistift er in seinem legendären Telefonbuch speicherte – damit sicherte Kohl seine Karriere. Er war immer auf der Hut vor dem mächtigen „Parteifeind“ aus Bayern, der ihm die Kanzlerschaft missgönnte, weil er sich selbst für den einzigen, den nahezu gottgewollten Inhaber dieses Amtes hielt, vor Franz Josef Strauß, seinem Hassfreund aus München. Kohls Dauerstreit mit dem bayrischen Kraftprotz habe, so urteilt Prantl, „manchem Beobachter erstmals (klargemacht), welches Potential in dem als Provinzpolitiker aus Oggersheim belächelten Kohl steckte. Nicht Strauß, sondern Kohl wurde Kanzler.“ Aber auch Kohl entgeht dem scharfen Urteil des Verfassungshüters Prantl nicht: „Was man 1980 von einem potenziellen Bundeskanzler Strauß befürchtete, das hat Bundeskanzler Kohl, dem man das nicht zutraute, verwirklicht: Er hat, zumal mit seinen Parteispendenaffären, das Vertrauen in die Lauterkeit des demokratischen Systems untergraben.“

Historische Leistung Kohls

Unnachgiebig zählt Prantl die vielen Affären auf, die den Kanzler Kohl in den ersten Jahren seiner Regierung begleiteten: „Die unehrenhafte Entlassung von General Günter Kießling aufgrund falscher Denunziationen im Jahr 1984, die Flick-Parteispendenaffäre, bei der Kohl die illegalen Zahlungen als Kavaliersdelikte darstellte und Mitte der achtziger Jahre (vergeblich) versuchte, Amnestiegesetze durchzusetzen; seinen peinlichen Auftritt mit US-Präsident Ronald Reagan auf dem Soldatenfriedhof von Bitburg zum 40. Jahrestag des Kriegsendes im Jahr 1985, obwohl bekannt war, dass sich dort auch Gräber von Angehörigen der Waffen SS befanden.“ Alles dies überstand der Dauerkanzler Kohl. Und 1989 gelang es ihm, „die vielen peinlichen, kümmerlichen, danebengegangenen Auftritte seiner Laufbahn“ schlagartig vergessen zu machen. Aus dem Provinzler Kohl wurde der gefeierte Kanzler der Einheit.

Auch für dieses fast „märchenhafte Wunder“ hat der Analyst Prantl eine originelle, aber vermutlich zutreffende Deutung parat. Es sei vielleicht gerade diese oft belächelte Provinzialität des Kanzlers gewesen, die ihn einen Staatsmann werden ließ: „Als sich die Fata Morgana der deutschen Wiedervereinigung materialisierte, nahm er (Kohl) der Welt die Furcht davor, Deutschland könne größenwahnsinnig werden. Das neue Deutschland präsentierte keinen glatten Staatsmanager, sondern einen Mann von leutseligem Aussehen, einen bodenständigen Pfälzer. Es war gerade die Biederkeit Kohls, die die deutsche Öffentlichkeit oft zur Verzweiflung gebracht hatte, die der Welt die Angst vor einer neuen Großmacht nahm. Das ist“, urteilt Prantl, „die große, die historische Leistung des Helmut Kohl“.

War nicht auch das ängstlich gewahrte Provisorium, das sich „Bonner Republik“ nannte, diese nach außen zur Schau getragene Bescheidenheit und Provinzialität nach dem verheerenden Krieg der Nazis die einzige Möglichkeit, in ein europäisches Europa zurückzukehren? Und wenn das so ist: Was werden die schrillen nationalistischen Töne anrichten, der um sich greifende Hass auf alles Fremde und die auftrumpfende Selbstgewissheit, mit der inzwischen wieder deutsche Kriegstüchtigkeit gepriesen und gefordert wird? Werden solche Fanfarenstöße nicht alles zunichte machen, was der „Bonner Republik“ gelang? Wer nach der Lektüre des Prantl-Textes solche Fragen stellt, für den hat sich das Buch bereits gelohnt. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht: Hier ist es.

Heribert Prantl, Reinhard Matz, Wolfgang Vollmer:

Die Bonner Republik Vier Jahrzehnte Westdeutschland 1949 – 198, Greven Verlag Köln 2024

336 Seiten, Hardcover, 50 Euro

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!