Im Sommer 1973 trat der „Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik“ in Kraft. Das Abkommen mit dem sperrigen Titel, kurz „Grundlagenvertrag“ genannt, war ein weiterer Schritt auf dem Weg der Entspannung und Normalisierung im Verhältnis zwischen Ost und West, zwischen den beiden deutschen Staaten. Eine der Folgen des Vertragswerks war: Die öffentlich-rechtlichen und die privatwirtschaftlichen Medien der Bundesrepublik konnten erstmals Korrespondenten in der DDR zur Berichterstattung akkreditieren.

Für die in Dortmund erscheinende Westfälische Rundschau (eine ehemalige britische Lizenzzeitung, die damals noch zu hundert Prozent der SPD gehörte) berichtete ab dem 21. Dezember 1973 Peter Nöldechen aus Ost-Berlin und den 14 weiteren Bezirken der DDR. Als einziger der 22 West-Journalisten der ersten Stunde blieb er bis zum letzten Tag der DDR, dem 2. Oktober 1990; alle anderen Redaktionen hatten ihre Korrespondenten in den über 16 Jahren ausgewechselt oder abgezogen.

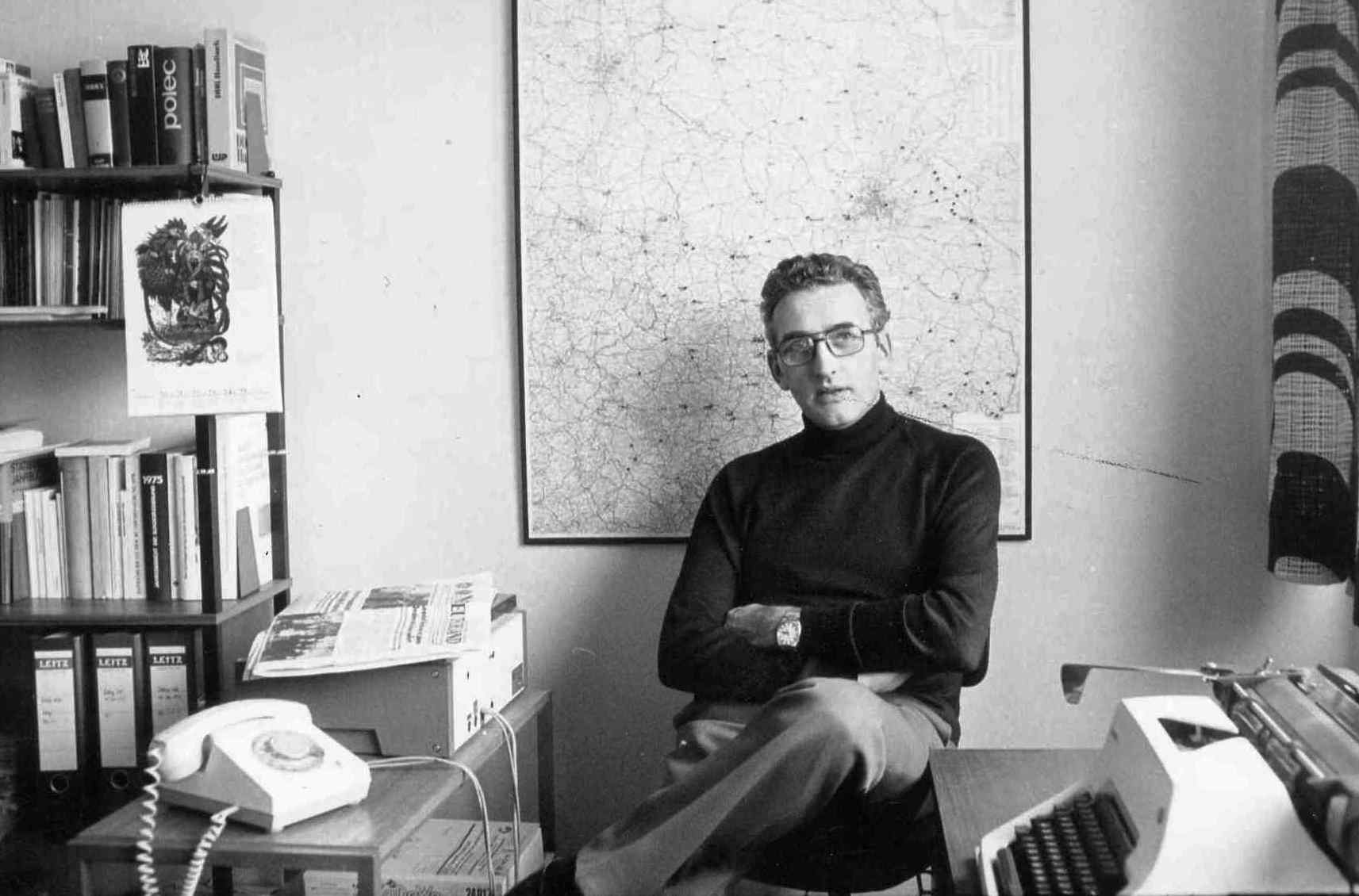

Mitte Oktober 2019, dreißig Jahre nach jenem Herbst des Aufruhrs, der auch seinen Arbeitsalltag nachhaltig verändern sollte, ist Peter Nöldechen im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben.

Zur Westfälischen Rundschau (WR) war Nöldechen von Wolfgang Clement, damals Leiter der Politikredaktion und stellvertretender Chefredakteur, später NRW-Ministerpräsident und bis Herbst 2005 Bundeswirtschaftsminister in der Regierung Gerhard Schröder, geholt worden. Ob er nicht als Korrespondent nach Ost-Berlin gehen wollte, fragte Clement an und warb Nöldechen bei seinem bisherigen Arbeitgeber, der Deutschen Presseagentur, ab. Für Clement und den langjährigen WR-Chefredakteur Günter Hammer war es selbstverständlich, dass ihr Blatt journalistisch in der DDR vertreten war – die Friedens-, Abrüstungs- und Entspannungspolitik des SPD-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Willy Brandt wurde von der WR von Anbeginn nachhaltig unterstützt.

In einem Buchbeitrag schrieb Peter Nöldechen 2006 rückblickend auf seine 6129 Tage in der DDR: „Die Aufgabe war klar: Die akkreditierten Korrespondenten sollten über den zweiten deutschen Staat berichten, den Einheimische ironisch ,das Ländchen’ nannten. Dafür gab es nur bedingt Vorbilder, bestenfalls den Rat der Redaktion: Ständige Berichte sind wichtiger als einmalige Sensationen. Das sollte Ausweisungen vermeiden, die nach der DDR-Journalistenverordnung bei Verstößen vorgesehen waren. Als Auslandskorrespondent im eigenen Land war die ,Macht-das-Tor-auf’-Ideologie fehl am Platz.“

Neben aktuellen Berichten und Kommentaren hat sich Nöldechen vor allem bemüht, die Lebensumstände der Menschen darzustellen. Schwerpunktmäßig arbeitete er der Politikredaktion zu, schrieb aber auch für alle anderen Ressorts, für Wirtschaft und Kultur, selbst für den Sport. 1974 sei das Duell der beiden Fußball-Nationalmannschaften natürlich ein Pflichttermin gewesen, erzählte Nöldechen später. Es sei aber „gar nicht so einfach gewesen, in der DDR eine Kneipe zu finden, die ein Fernsehgerät hatte und das Spiel den Gästen zeigte“. Wirklich interessiert habe sich dafür nur ein Zwölfjähriger, alle anderen Gäste hätten Skat gespielt und selbst nach Sparwassers berühmtem Treffer für die DDR allenfalls kurz aufgeblickt. Das sei sowieso nur „ein Tor für die Stasi“ gewesen, zitierte Nöldechen einen Einheimischen.

Die Stasi – also das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) – war für Peter Nöldechen und seine Kollegen aus dem Westen von Anfang an ein besonderes Kapitel. Ihm war immer klar, „dass die Stasi bei allen meinen Aktivitäten dabei war“. Rein optisch war ihm die allgewaltige Geheimdienstkrake bei jedem Blick aus dem Fenster präsent: Das Ost-Berliner Büro der Westfälischen Rundschau war in einem Hochhaus an der Frankfurter Allee 154 untergebracht. Unmittelbar gegenüber, zwischen Frankfurter Allee und Normannenstraße, befand sich das riesige Areal des MfS. „Aber dass MfS-Minister Erich Mielke uns Korrespondenten als ,Feinde’ betrachtete, erfuhr ich erst nach dem Ende der SED-Herrschaft aus den Stasi-Akten.“ Zur Feindbeobachtung gehörte auch, dass die Stasi über anderthalb Jahrzehnte die Wohnung über den Büroräumen der WR angemietet hatte – einzig zu dem Zweck, Nöldechens Aktivitäten abzuhören, zu fotografieren oder zu filmen.

Das erfuhr der WR-Korrespondent selbstverständlich erst, als nach der Wende und der deutschen Vereinigung die Stasi-Archive den Opfern zur Akteneinsicht offenstanden. 800 Seiten umfasste die Akte Nöldechen – da war kaum etwas unbeobachtet geblieben. Geführt wurde die Akte, genauer: der ,,operative Vorgang“ von der Stasi-Hauptabteilung II (Spionageabwehr) unter dem Decknamen ,,Bergmann“. Das sei, sagte Peter Nöldechen immer, „nicht gerade originell“ gewesen: Bergmann war der erste Beruf, den er als ganz junger Mann unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im Ruhrgebiet erlernt hatte.

Und dann noch dies: „Was mich nach der Lektüre meiner Akte am meisten schmerzte, war die Erkenntnis, dass mindestens fünf Menschen, die wir – meine Frau und unsere Tochter waren mit betroffen – als Freunde betrachtet hatten, ,Informelle Mitarbeiter’ (IM) der Stasi waren“, schrieb Nöldechen in dem bereits zitierten Buchbeitrag von 2006: „Einer fertigte sogar eine Skizze des WR-Büros an. Die Stasi hatte damit aber nicht immer Erfolg: Eine Malerin aus Usedom zog sich, wie sie nach der Wende erzählte, von uns zurück, um keine Spitzeldienste leisten zu müssen.“

Einige herausragende Ereignisse fielen in Nöldechens mehr als 16 DDR-Jahre. Dazu gehörten der Besuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt beim Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker 1981, aber auch die Einweihung des (heute längst abgerissenen und durch den Wiederaufbau des Hohenzollernschlosses ersetzten) „Palasts der Republik“ 1976. Sein Versuch, von Honecker ein Autogramm auf der goldgeprägten Einladungskarte zu bekommen, scheiterte nicht an der Sicherheit, sondern an ihm selbst. „Wenn ich bei Ihnen unterschreibe, kommt gleich der halbe Saal“, meinte der SED-Chef jovial.

Wesentlicher war jedoch die Teilnahme am Gottesdienst in der Kreuzkirche in Dresden am 13. Februar 1984 zur Erinnerung an den Untergang der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Das sei, meinte Nöldechen später, „der eigentliche Beginn der Protest- und Bürgerrechtsbewegung, die schließlich die DDR zu Fall brachte“. In der Folge wurde die Berichterstattung aus der Evangelischen Kirche, von Synoden und Kirchentagen, zunehmend wichtiger. Nöldechen: „Sie war der einzige Bereich des sozialistischen Staates, in dem angstfrei, systemkritisch und demokratisch diskutiert wurde. Hier waren die Wurzeln der späteren Protestbewegung. Nach der Wende zeigte sich, dass wir alle kannten, die nun den Ton angaben: den brandenburgischen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD), den letzten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière (CDU), den letzten DDR-Außenminister Markus Meckel (SPD), Rainer Eppelmann (Demokratischer Aufbruch, danach CDU), Joachim Gauck, den späteren Bundesbeauftragten für die Stasi-Akten.“ Auch die, so Nöldechen, „damals ziemlich hilflose Pressesprecherin des ,Demokratischen Aufbruchs’“ gehörte zu dieser Gruppe – die heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel.Im Jahr 2005 hielt Peter Nöldechen rückblickend fest: „Meine Hoffnungen, dass die Bundesrepublik die DDR zu treuen Händen übernehmen möge, haben sich auch 15 Jahre nach der Vereinigung noch nicht erfüllt. Das Zusammenwachsen von Ost und West dauert länger als angenommen.“ An dieser Einschätzung hat sich bis jetzt nichts Wesentliches geändert.

Bildquelle: Sämtliche Fotos und Reproduktionen: Privatarchiv Zunder

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!

Lieber Rainer,

Peter Nöldechen habe ich als Lokalredaktrurin nie kennengelernt, aber gelesen. Danke für Deinen hervorragenden, informativen Artikel.

Herzlichen Gruß

Barbara Höpping