1930 verfilmte der aus Österreich stammende Regisseur Josef von Sternberg Heinrich Manns Roman „Professor Unrat“ für die amerikanische Paramount-Filmgesellschaft. Der Film unter dem Titel „Der blaue Engel“ entstand in einer deutschsprachigen und in einer englischsprachigen Fassung in den UFA-Studios in Neubabelsberg und war der Ausgangspunkt für die beispiellose Karriere der bis dahin wenig bekannten Schauspielerin Marlene Dietrich. Ihr Lied „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, englisch als „Falling in Love again“ gesungen, stammt aus diesem Film und machte sie auch als Sängerin berühmt. Die 1901 geborene Berlinerin folgte von Sternberg 1930 nach Hollywood, wo sie zwischen 1930 und 1935 in sechs erfolgreichen Filmen spielte und ihr einer davon, „Marokko“, eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin eintrug. Propagandaminister Joseph Goebbels versuchte vergeblich, sie zurück nach Deutschland zu locken. 1939 nahm sie die amerikanische Staatsbürgerschaft an; die Nazis erklärten sie zur Vaterlandsverräterin.

Zusammen mit den Regisseuren Billy Wilder und Ernst Lubitsch gründete sie in den späteren 1930er Jahren einen Hilfsfonds für jüdische Flüchtlinge. Sie machte aus ihrer Abneigung für die NS-Ideologie keinen Hehl und nutzte nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg im Jahr 1941 ihre Popularität, um sehr erfolgreich Werbung für Kriegsanleihen zu machen. Dabei trat sie in den Jahren 1942 und 1943 fünfzehn Monate lang zusammen mit anderen Künstlern in Werbetourneen überall in den USA auf und sang bekannte Lieder aus ihren Filmen. Und auch über das Radio machte sie Werbung für die „War Bonds“. Wie Reiner Burger es in seiner im Greven Verlag erschienenen Hommage „Marlene Dietrich an der Front“ formuliert, garantierten „ihre sinnliche Stimme und ihr deutscher Akzent … ein hohes Maß an Aufmerksamkeit“.

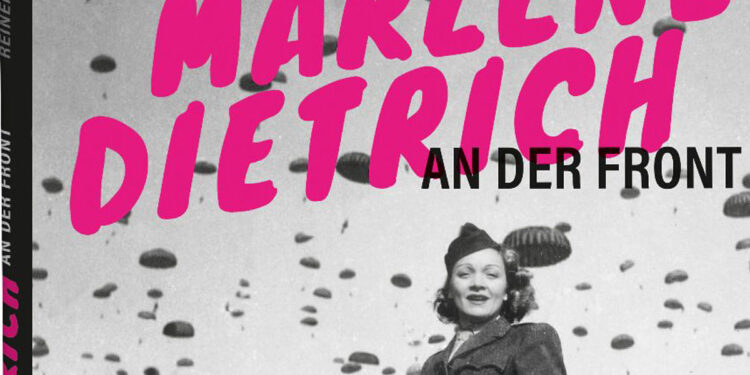

Burgers großformatiger Bildband mit zahlreichen Schwarz-weiß-Fotos, die größtenteils aus der Marlene Dietrich-Sammlung der Deutschen Kinemathek in Berlin stammen, zeichnet das Engagement des Hollywood-Stars im Zweiten Weltkrieg insbesondere in der Truppenbetreuung nach. Denn sie hatte den amerikanischen Behörden angeboten, sich noch stärker im Kampf der USA gegen das Dritte Reich zu engagieren: „Ich wünschte, ich könnte nach Europa gehen, ich glaube, dort könnte ich von Nutzen sein“, zitiert Burger aus einem FBI-Vermerk vom Juni 1943. Im April 1944 startet sie zusammen mit anderen Entertainern zu einer ersten, dreimonatigen „Camp Show“-Tour in Nordafrika und Italien. Dabei ist sie auch an Radioprogrammen beteiligt, sowohl für die amerikanischen GIs als auch mit deutschsprachigen Botschaften an die Wehrmachtssoldaten.

Das Office of Strategic Services (OSS), der Nachrichtendienst des amerikanischen Kriegsministeriums, erkennt ihr Propagandapotenzial und gewinnt sie nach ihrer Rückkehr in die USA für eine besondere Aktion, nämlich die Einspielung von in den USA populären Hits, mit denen Wehrmachtssoldaten wie Zivilisten demoralisiert und Heimweh oder Kriegsmüdigkeit erzeugt werden sollen. Für einen vorgeblich deutschen „Soldatensender“ werden im Juli 1944 von unterschiedlichen Interpreten auf deutsch insgesamt über 300 Stücke etwa von Cole Porter, Irving Berlin oder George Gershwin aufgenommen und neu arrangiert, unter anderem von Kurt Weill, dem 1935 in die USA emigrierten Komponisten zu Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“. Marlene Dietrich singt deutsche Versionen von sieben zu der Zeit in den USA populären Songs, etwa von Billie Holiday oder den Andrew Sisters, so „Mean to me“ („Sei lieb zu mir“), „Annie doesn’t live here anymore“ („Fräulein Annie wohnt schon lange nicht hier“), „Time on my hands“ („Sag mir ‚Adieu‘“) oder „I couldn’t sleep a wink last night“ (Ich hab die ganze Nacht geweint“), alle von dem aus Österreich stammenden Lothar Metzl neu getextet. Keine Übersetzung brauchte „Lili Marleen“. Dieses Lied über die Sehnsucht eines jungen Wachpostens war 1939 von Lale Andersen gesungen und zum Missvergnügen der Nazis zur Erkennungsmelodie des deutschen Soldatensenders Belgrad geworden, der in ganz Europa zu empfangen war. Jetzt singt es Marlene Dietrich für den angeblich deutschen, aber in Wahrheit amerikanischen Sender „so ergreifend und so schön gesungen, so herzergreifend“, um die Worte einer damaligen Geheimdienstangehörigen zu zitieren.

Im Herbst 1944 beginnt Marlene Dietrichs zweite Übersee-Tournee, wobei sie zunächst in Paris etwa Ernest Hemingway oder Lee Miller trifft, die Marlene Dietrich porträtiert und die als Kriegsfotografin Ruhm erlangen sollte. Deren Bilder der Kriegszerstörungen von Deutschland im Frühjahr 1945 und über das kriegszerstörte Köln im März 1945 hat der Greven Verlag ebenfalls in großformatigen Bildbänden dokumentiert. Miller und Dietrich einte ihr Bestreben, so nah wie möglich beim Vormarsch der amerikanischen Truppen dabei zu sein. Und auch Hemingway zog es als Kriegsberichterstatter an die Front, wo er die Kämpfe im Hürtgenwald miterlebte.

Im September 1944 rücken die Amerikaner im belgisch-deutschen Grenzgebiet vor und erobern am 21. Oktober Aachen. Im November nimmt die Truppenbetreuung von dort aus ihren Fortgang, was durch die deutsche Ardennen-Offensive aber länger und gefährlicher wird als gedacht. Das beschreibt Burger sehr eindringlich und mit viel Empathie für seine Titelheldin. Und er erzählt auch über ihre schauspielerische und ihre musikalische Karriere nach dem Ende des Krieges. So waren die Lieder aus dem Juli 1944 ohne Rücksicht auf Urheberrechte entstanden, weshalb es ihr erst 1952 gelingt, die Masteraufnahmen der von ihr gesungenen Stücke zu bekommen. „Marlene Dietrich Overseas“ wird ihre erste Langspielplatte, deren Cover für Columbia Records sie nicht als elegante Diva, sondern in militärisch anmutender Kluft zeigt.

Der Begleittext zu dieser LP bringt das Engagement und die Motivation von Marlene Dietrich – selbst in deutscher Übersetzung – fast schon lyrisch auf den Punkt: „Im Zweiten Weltkrieg gab es zwei Schlachtfelder. Das eine waren die Frontlinien, an denen der physische Kampf stattfand und das zweite war die wütende, bittere Propagandaschlacht. Marlene Dietrich war einer der wenigen Menschen, die auf beiden Schlachtfeldern kämpften. Das glamouröse Fräulein Dietrich gab ihre großartige Karriere auf und stürzte sich mit ganzem Herzen in die Unterhaltung der Truppen an der Front. Drei Jahre lang verbrachte diese Frau, deren Name ein Synonym für Schönheit, Luxus und die neueste Mode war, Tage und Nächte in der Nähe der Frontlinien (oftmals unter Feuer), in Jeeps, auf Motorrädern und selbst zu Fuß, um den GIs an der Front Unterhaltung und die sonnenbeschienene Helligkeit ihrer Persönlichkeit zu bringen.“

Die Texte Rainer Burgers schildern eine Frau, die auf beiden Seiten des Atlantiks zahllose Bewunderer hatte und deren Einsatz für die „Boys“, wie sie die Soldaten an der Front nannte, gefährliche und berührende Momente mit sich brachte. Die Fotos zeigen eine Marlene Dietrich, die man hierzulande bisher so nicht wirklich kannte – oder kennen wollte. Die Aufmachung des Buchs bietet außerdem für Buchliebhaber etwas Besonderes: Den magentafarbenen Leineneinband kann man als Anspielung auf ihren Abendmantel deuten, den sie in Paris gekauft hatte und den sie bei ihren Auftritten im deutsch-belgischen Grenzgebiet trug. Und der Schutzumschlag hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich: Auseinandergefaltet zeigt er innen ein großformatiges Farbfoto der in einem eleganten langen Kleid auf einem Klavier sitzenden Sängerin, umringt von GIs. Als Poster bestens geeignet!

Mit dem Einsatz Marlene Dietrichs in der Truppenbetreuung und im Propagandakrieg der USA im Radio haben sich bisher vor allem englischsprachige Autoren näher beschäftigt. Ein besonderes Werk ist das von ihrem Enkel J. David Riva zusammengestellte und mit Fotografien aus der Zeit illustrierte „A Woman at War. Marlene Dietrich Remembered“ aus dem Jahr 2006. Es beleuchtet die Geschichte der Künstlerin in Interviews mit Personen, die ihr damals begegnet sind oder sich mit ihrem Engagement im Krieg befasst haben. Es ist ebenso lesenswert wie das Buch von Reiner Burger. Burger ergänzt Rivas Werk insbesondere um den deutschen Aspekt, nämlich die Umstände ihrer Auftritte hierzulande am Kriegsende. Er liefert damit einen vertieften Einblick in diese Phase des öffentlichen Lebens einer Frau, die man in Deutschland nach wie vor zuallererst mit ihrer Rolle im „Blauen Engel“ und mit ihrer Hollywood-Karriere in der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg verbindet.

Die Schallplatte “Marlene Dietrich Overseas“ ist dabei ein besonderes Dokument der Zeitgeschichte, denn sie markiert den Beginn ihrer zweiten Karriere, nämlich als weltweit erfolgreiche Sängerin. Ab 1953 trat „die Dietrich“ fast nur noch in dieser Rolle auf und gab Konzerte in aller Welt, so auch in Deutschland, Russland oder Israel. Ausgerechnet in Deutschland schlug ihr in den 1960er Jahren noch vereinzelt Ablehnung als „Vaterlandsverräterin“ entgegen, wovon sie sich aber nicht beeindrucken ließ. Ende der 1970er Jahre zog sie sich so gut wie ganz aus der Öffentlichkeit zurück und starb im Jahr 1992 in Paris.

Ihr Einsatz im Krieg gegen Nazi-Deutschland verdient, nicht vergessen zu werden.

Reiner Burger, Marlene Dietrich an der Front.

Leinen mit amerikanischem Schutzumschlag,

160 Seiten, 124 Abbildungen, 21 x 27 cm,

38 €

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!

24.04.2025; Marlene Dietrich im Krieg: Einsatz gegen Nazi-Deutschland

Ihr Einsatz im Krieg gegen Nazi-Deutschland verdient, nicht vergessen zu werden.

Aber aktuell geht es wieder in Deutschland um Kriegstüchtigkeit, Aufrüstung, Wehrpflicht,

wo ist da Marlene Dietrich … bei allen Bürgern geblieben!?