Ich bin in meinem energieorientierten Wissenschaftler- und Managerleben immer wieder Hypes begegnet, die auf Missverständnissen beruhten. Bei all den neuen Technologien der Energieeinsparung und der erneuerbaren Energien, darunter auch Wasserstoff und Fernwärme, war meine Rolle die eines Forschungsmanagers in der Bundesregierung und in Forschungseinrichtungen.

Geradezu ärgerlich war die über Jahrzehnte in der Öffentlichkeit verbreitete Fehleinschätzung, Wasserstoff sei eine alternative Energiequelle; jetzt, wo Wasserstoff tatsächlich eine sinnvolle Komponente eines nachhaltigen Energiesystems werden sollte, ist die Allgemeinheit wohl ausreichend informiert, dass Wasserstoff ein Produkt ist, das aus anderen primären Energiequellen hergestellt werden muss – am besten durch CO2-freie Stromquellen wie Wind- und Solarenergie. Für eine gewisse Zeit hielt sich bei Politikern sogar die Ansicht, solar erzeugter Wasserstoff werde die Gasnetze füllen, so dass es in den Wohnungen bei Gasheizungen bleiben könne. Es ist aber einleuchtend, dass dieser Wasserstoff teurer wäre als der eingesetzte Strom, man also besser direkt mit Strom heizen könnte, was man aber aus Kostengründen nur in Ausnahmefällen tun sollte, denn elektrische Wärmepumpen sind effektiver.

Nun scheint dasselbe Missverständnis wie beim Wasserstoff mit der Erwartung an die Fernwärme verbreitet zu sein. Auch Fernwärme ist aber keine Energiequelle sondern eine Transport-Technologie für heißes Wasser. Fast nie wird darüber berichtet, wo die Wärmeenergie dieses heißen Wassers herkommen soll. Verdienstvollerweise schreibt das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung den Gemeinden vor, eine Wärmeplanung durchzuführen. So können die Bürger bald erfahren, wie eines Tages oder auch recht bald die Wärmeversorgung ihrer Wohnung aussehen könnte, und sie werden dabei vermutlich lernen, dass es von der Fernwärme nicht sehr viel zu erwarten gibt. In Mannheim, das in den 80er Jahren ein Mekka für Fernwärmeinnovationen war, wurde man vor einigen Tagen sehr konkret: in 10 Jahren werde man das Gasnetz abschalten; als eine wichtige Wärmequelle werde man den Rhein mittels elektrischer Großwärmepumpen nutzen.

Fernwärme gibt es in Deutschland schon lange Zeit – besonders in Ballungsgebieten und den östlichen Bundesländern. Derzeit werden in Deutschland etwa 14% der 43 Mio. Wohnungen mit Fernwärme beheizt. Fernwärme ist in der Nutzung ähnlich komfortabel wie Erdgas; sie kommt ins Haus und braucht keine Tanks oder Speicher wie Öl und Holzhackschnitzel, kann aber nicht wie Strom und Gas von anderen als den lokalen Versorgern bezogen werden. Das erhöht tendenziell die Preise wegen fehlenden Wettbewerbs, was schon heute zu Konflikten zwischen Versorgern und Kunden führt. Auch die Knappheit geeigneter Wärmequellen wird preistreibend wirken.

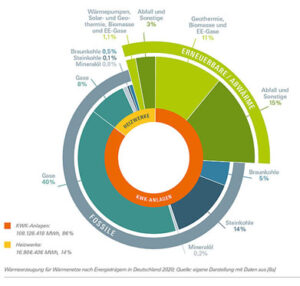

Die Fernwärme kam und kommt heute noch fast durchweg aus Verbrennungsprozessen von Kohle, Erdgas und Müll – oft bei gleichzeitiger Stromerzeugung in thermodynamisch eleganter Kraft-Wärme-Kopplung; auch Hochöfen und andere Industrieprozesse mit stetiger Abwärme können dazu beitragen, solange sie zur Verfügung stehen.

Die Fernwärme kam und kommt heute noch fast durchweg aus Verbrennungsprozessen von Kohle, Erdgas und Müll – oft bei gleichzeitiger Stromerzeugung in thermodynamisch eleganter Kraft-Wärme-Kopplung; auch Hochöfen und andere Industrieprozesse mit stetiger Abwärme können dazu beitragen, solange sie zur Verfügung stehen.

Für eine klimaschonende Zukunft muss aber bedacht werden, dass gerade Kohle, Gas und Öl nicht mehr eingesetzt werden sollen, als Wärmequelle also ausfallen werden. Die Fernwärmebranche (Arbeitsgemeinschaft Fernwärme, AGFW) hält trotzdem eine Verdreifachung der Anzahl der Haushalte mit Wärmeanschluss bis 2050 auf fast 20 Mio. Haushalte für möglich. Das beruht wohl wesentlich auch auf der Erwartung, dass die Verbrauchswerte einer Wohnung durch bessere Wärmedämmung deutlich sinken werden; die Kosten werden dann weniger steigen, wenn möglichst viele Nutzer über das recht teure Wärmenetz versorgt werden, was jedenfalls in dicht besiedelten Gebieten sichergestellt werden muss.

Wo also soll die Fernwärme herkommen, auf die so viele hoffen? Die Antwort ist vielleicht nicht jedem klar: aus Strom – wo immer es geht unter Nutzung von Umweltwärme mittels elektrischer Wärmepumpen. Für Fernwärmezwecke kann es sich in der Nähe von Flüssen um die Wärme des Flusswassers handeln oder um Wärme aus der Tiefe, aus Aquiferen oder noch weit tiefer aus der heißen Erdrinde; diese Tiefen-Geothermie kann in Wärme-Kraft-Kopplung auch Strom liefern. Auch die Abwärme von Großrechenzentren oder mit Wasserstoff betriebener Metallurgie, z.B. CO2-neutralen Stahlwerken der Zukunft, wäre letztlich Wärme aus dem primären Einsatz elektrischen Stroms, denn auch der Wasserstoff wäre ja wieder ein Stromprodukt. Da Heizwärme in der kälteren Jahreshälfte gebraucht wird, in der Solarenergie weniger oder gar fast nichts liefert, wird es auf den Zubau von Windenergie ankommen, da und dort auf die Erschließung von Erdwärme (besonders höffig: das Alpenvorland, das Norddeutsche Becken und der Oberrheingraben).

Aus alter beruflicher Erfahrung mit industrieller Abwärme als Fernwärmequelle habe ich diesbezüglich eine ziemliche Skepsis bewahrt: Industriebetriebe liefern nur selten Abwärme mit verlässlicher Stetigkeit, denn die Abwärme liefernden Produktionsprozesse unterliegen den veränderlichen Bedingungen des Marktes – sei es bei den hergestellten Gütern oder sei es bei den Energiepreisen. Die Kostenstruktur der Fernwärme wird deutlich kapitalintensiver sein als die der Gasversorgung, was anteilig höhere fixe Anschlusskosten gegenüber verbrauchsvariablen Kostenbestandteilen rechtfertigen könnte.

All dies bedeutet trotz des AGFW-Optimismus von 20 Mio. Hausanschlüssen, dass der ganz überwiegende Teil der deutschen Haushalte dezentral mit Strom beheizt werden wird, der über Luft- oder Erdwärmepumpen aus einer Kilowattstunde 3 bis 5 kWh Heizwärme machen kann. Zusätzlich können Biogas oder auch Holz eine gewisse Rolle spielen sowie zumindest in der Übergangszeit zum Winter Solarkollektoren, soweit sie auf den Dächern nicht von Photovoltaik verdrängt werden.

In wenigen Jahren werden überall die kommunalen Wärmeplanungen vorliegen, so dass für alle die künftige Heizung ihrer Wohnung oder Immobilie klar sein wird. Noch klarer wird dann auch werden, dass eine nachhaltige Zukunft ganz weitgehend auf elektrischem Strom beruhen wird, und der wird zu deutlich mehr als 60% auf Windkraft beruhen müssen, um die Winterversorgung zu sichern – und ohne Wasserstoff-Importe für die Industrie nicht auskommen, soweit diese dann gegen energetisch günstigere Standorte in Deutschland gehalten werden kann.

Bildquelle: Pixabay

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!