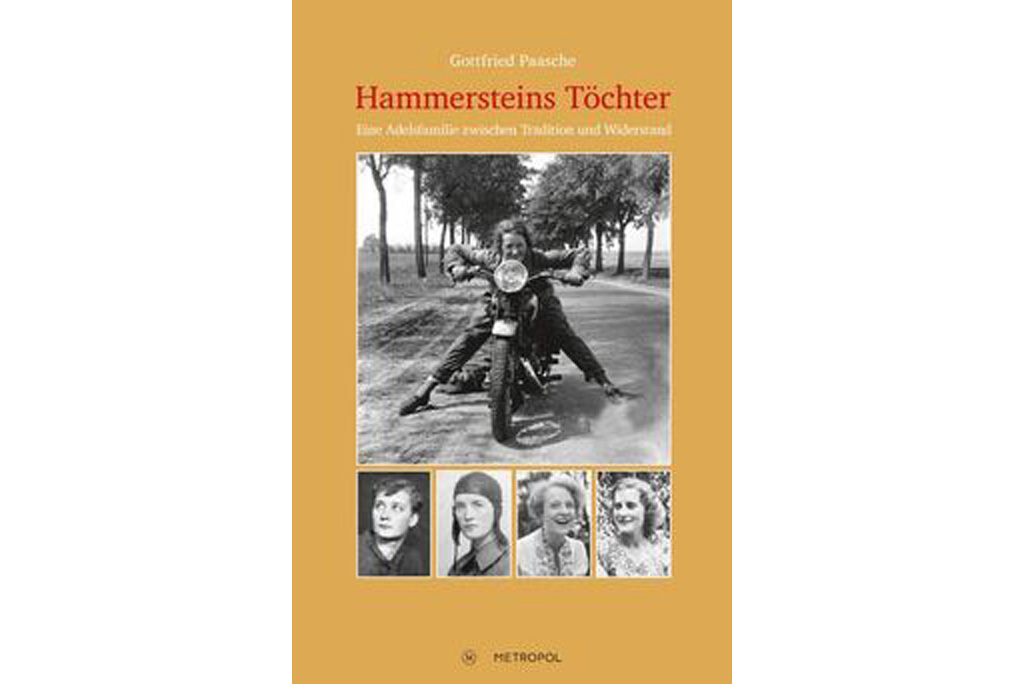

Gottfried Paasche: Hammersteins Töchter. Eine Adelsfamilie zwischen Tradition und Widerstand, Metropol Verlag, Berlin 2022, 352 Seiten, 24,- Euro.

Hans Magnus Enzensberger: Hammerstein oder der Eigensinn. Eine deutsche Geschichte, Suhrkamp Frankfurt am Main 2008, 375 Seiten, 15,- €.

Mit Hammersteins Töchter arbeitet Gottfried Paasche ein Stück eigene Familienge-schichte auf. Er schreibt dabei vor allem über die drei älteren der vier Töchter des Chefs der Heeresleitung Kurt von Hammer-stein-Equord, von denen die zweitgeborene seine Mutter war. Die jüngste Tochter Hil-dur gehört politisch gesehen einer späteren Generation an und bleibt weitgehend außer-halb der Betrachtung, ebenso wie die drei Söhne, von denen Kunrat und Ludwig eine militärische Karriere anstrebten und zum Widerstandskreis des 20. Juli gehörten. Von den drei älteren Schwestern wiederum ha-ben die älteste Tochter Marie Louise und die drittgeborene Helga durch ihren bizar-ren Lebensweg, öffentliches Interesse ge-weckt. Paasche konzentriert sich in dieser Familienerzählung jedoch vor allem auf seine Mutter, Maria Therese. Neben der fa-miliären Verbundenheit des Autors, mag dies auch daran liegen, dass sie anders als Marie Louise und Helga über ihre politische Sozialisation, ihr politisches Engagement und vor allem ihr Leben im Exil eindrucks-voll Zeugnis ablegte. Ihr Nachlass, unver-öffentlichte Briefe und Schriften, dienten dem Autor als „wichtigste Quelle“. Äußer-lich betrachtet kann ihre politische Biogra-phie mit der ihrer beiden Schwestern nicht mithalten, jedoch bestechen die Selbstzeugnisse durch hohen Reflexionsgrad und ge-naue Beobachtung.

Seit Enzensbergers Biographie über Kurt von Hammerstein-Equord, wurde nicht nur der Vater, Kurt von Hammerstein – 1929 faktischer Chef des Generalstabs und ab 1930 bis 1934 Chef der Heeresleitung, also oberster Militär, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, sondern auch seine Familie, besonders jedoch seine beiden Töchter. Aufsehen-erregend ist dabei, dass Töchter aus einer alten adligen Familie, deren Eltern nicht kom-munistischer oder sozialdemokratischer Neigungen verdächtig waren, die privilegiert

General Kurt von Hammerstein-Equord, Kommandeur der Reichswehr, 1930 heranwuchsen, die auf das Gymnasium gehen und studieren durften, denen also die große Gesellschaft und die Welt offenstand, sich ausgerechnet der KPD anschlossen und nicht nur das, sondern sich auch gleich noch deren Geheimdienst verpflichteten.

Doch beachtenswert ist auch, dass die zweitälteste Tochter Maria Therese, obwohl ebenfalls schon in Richtung Kommunismus unterwegs, rechtzeitig, das heißt ohne sich in höchst fragwürdige Haltungen und Handlungen zu verstricken, einen anderen Weg einschlug.

Es machte zu Recht neugierig, dass Gottfried Paasche, der Sohn von Maria Therese von Hammerstein, jetzt ein Buch über die Töchter Hammersteins vorlegte. Um es vorweg zu sagen, jene die gehofft haben, von den erstaunlichen Töchtern nun mehr zu erfahren als bei Enzensberger, vor allem, warum zum Beispiel sie Kommunisten wurden und auch gleich noch Geheimdienst-Agentinnen, wer-den enttäuscht. Doch sowohl Enzensberger als auch Paasche können dafür eine triftige Erklärung geben: Beide Frauen schwiegen über ihr Tun und Treiben eisern. Sie haben „über ihre militante Vergangenheit nie gesprochen; ja mehr noch, sie sind Jahre vor ihrem Ableben völlig verstummt.“ (Enzensberger, S. 342) Marie Louise, vom Autor (und ihrem Neffen) angesprochen, ob sie ihm Auskunft geben wolle, ließ ihn mit einem kargen „Nein“ abblitzen. Und Helga glaubte, über diesen wichtigen Teil ihres Lebens schweigen zu müssen. „Auch die Ge-schichte ihrer gemeinsamen Arbeit (gemeint ist damit ihr Liebhaber und Agentenführer Leo Roth) in den Jahren vor und nach 1933 war ein absolutes Tabu.“ (Paasche, S. 336) Von den beiden, die politische Phantasie besonders anregenden Töchtern selbst, erfährt man mithin nichts. Die meisten Informationen über sie stammen aus zweiter oder dritter Hand. Vieles über sie ist mühselige Kombination oder Spekulation. Nur Maria Therese, die sich früh vom „Historischen Materialismus“ getrennt hatte und in eine anthroposophische Richtung abgebogen war, gibt Auskunft.

Irreführend ist auch der Untertitel des Buches „Eine Adelsfamilie zwischen Tradition und Widerstand“. Paasche suggeriert, seine Erzählung handele vom Widerstand der Töchter gegen den Nationalsozialismus. Das ist weitgehend falsch. Es war bis zu 30. Januar 1933 im Wesentlichen der Kampf der KPD gegen die Weimarer Republik und die Sozialdemokratie, denen sie sich anschlossen. Maria Louise musste diesen Kampf 1930, das heißt bevorzugt das Ausspionieren ihres Vaters, erzwungenermaßen einstellen und mutierte dann zur „Schläferin“ (Enzensberger). Helga führte ihre Agententätigkeit für den KPD-Geheimdienst nach der Machtergreifung der Nazis bis 1937 fort. Allenfalls für diesen Zeitraum könnte Helgas Spionagetätigkeit als Widerstand gegen den Nationalsozialismus interpretiert werden. Doch was war das für ein merkwürdiger Wider-stand, wenn ich den exponiertesten Hitler-Gegner ausspioniere und ihn damit hochgradig gefährde? Oder sollte hier eher von einem fragwürdigen Widerstandsbegriff des Autors ausgegangen werden? Für Paasche stellen sich diese Fragen nicht, und Marie-Luise von Hammerstein 1928 vor allem wird der Kampf der KPD und der Hammerstein-Töchter gegen die Weimarer Republik bis zum 30. Januar 1933 von Paasche weitgehend schöngeredet und verharmlost.

Im Unterschied zu Enzensberger erfährt man bei Paasche viel über die Familiensituation und die Umstände, unter denen die Mädchen aufwuchsen. Hammerstein war kein Mann vieler Worte; gegenüber seinen Kindern sparte er sich überhaupt jedes Wort. Er zeichnete sich als Schweiger aus, er redete nicht mit ihnen. Sie konnten mit ihren Anliegen nicht zu ihm gehen, sie fühlten sich nicht beachtet. Gleichzeitig konnten sie offensicht-lich tun und lassen was sie wollten. Paasche interpretiert dieses Verhalten Hammersteins seinen Töchtern gegenüber als Toleranz. (Paasche, S. 151) Doch vielleicht war es auch nur Desinteresse oder Gleichgültigkeit? Oder er folgte nur der traditionellen Rollenverteilung in bürgerlichen Familien, nach der ausschließlich die Mutter für die Kinder zu-ständig war? Warum hat dann die Mutter gar nichts gemerkt, als die Mädchen ihrer extremistischen Wege gingen? Und warum haben die Mädchen der Mutter nicht so viel Vertrauen entgegengebracht und sich ihr gegenüber geöffnet? Naheliegend wäre der Schluss, dass die Kinder sich revanchieren wollten für die Nichtbeachtung durch den Vater. Viele Kinder in vergleichbaren Umständen wählten jedoch andere Wege. Wie dem auch sei, die entscheidende Frage ist, warum die Töchter sich für die KPD entschieden. Diese Fragen werden, wie so viele, von Paasche nicht gestellt und bleiben unbeantwortet.

Es kann auch pure Abenteuerlust oder Liebe gewesen sein. Die Mädchen erkannten früh ihre Freiräume, wurden Mitglieder im Wandervogel, lernten Freundinnen und Freunde kennen, verliebten sich und folgten ihren Liebsten erst in den Sozialistischen Schüler-bund (die Schülerorganisation der KPD) dann in den KJVD (der Jugendverband der KPD) und schließlich in die KPD und gleich auch noch in den M-Apparat, die Geheimdienstorganisation der KPD.

Der weniger romantische Teil einer Erklärung, die sowohl Enzensberger als auch Paasche anbieten, lautet wie folgt: Kippenberger, der Chef des kommunistischen Geheimdienstes, war brennend daran interessiert, Informationen aus dem Hause des höchs-ten Militärs zu bekommen. Er sah in der Freundschaft seiner Agentin Gertrud Classen und seines Mitarbeiters Leo Roth, zuerst mit der ältesten Tochter Marie Louise (angeworben 1929) und dann – nachdem diese „verbrannt“ war – mit der fünf Jahre jüngeren Helga (KPD-Eintritt 1930) eine einmalige Gelegenheit dazu. Die jungen Frauen sind schlicht auf Kippenbergers Romeo-Agenten hereingefallen.

Vielleicht spielte neben der Liebe auch die marxistische Literatur und die darin verheißene säkulare Erlösungsutopie vom Ende der Geschichte in der kommunistischen Ge-sellschaft eine Rolle, die sie schließlich für den Marxismus und Kommunismus entflammen ließ. Doch das hätte damals auch in die SPD führen können. Wie gesagt, von den beiden gibt es dazu keine Äußerungen. Nur Maria Therese – die gerade nicht alle traditionellen Werte einer adligen Familie über den Haufen geworfen hat – erwähnt diese Lektüre. Sogar das Kapital habe sie gelesen. Welche Erkenntnisse sie daraus gewonnen hat, sagt sie nicht.

Es geht jedoch nicht um das Liebesleben der Töchter – das zurückhaltend beschrieben wird, oder ihre Einfalt oder Verführbarkeit. Es geht um das moralische Verhalten ihrem Vater und ihrer Familie gegenüber, jedoch vor allem um das politische Verhalten der beiden im Überlebenskampf der Weimarer Republik. Ausgerechnet Maria Therese, die am wenigsten Grund hatte, sich Vorwürfe zu machen, fragt sich: „Warum hatten wir nicht den Impuls, die Weimarer Republik zu schützen?“ (Paasche, S. 148) Sie hatte als es allerdings zu spät war – erkannt, dass den Nationalsozialismus zu verhindern bedeutet hätte, die Weimarer Republik zu verteidigen. Das alles thematisiert Paasche mit keinem Wort.

Die Frauen berichteten über die Vorgänge in der elterlichen Wohnung, Besuche, Gespräche, sie durchschnüffelten den Schreibtisch und Papierkorb ihres Vaters und sie verschafften sich Zugang zum Safe, wo die vertraulichen Papiere verwahrt wurden. Sie fotografierten mit ihren eingeschleusten Helfern alles, was interessant schien. Sie hintergingen und verrieten ihren Vater.

Marie Louise wurde bei einer Schnüffelei im Zimmer ihres Vaters von ihrem kleinen Bruder Kunrat beobachtet, der erzählte es der Mutter und diese dem Vater. Kurt von Hammerstein musste seinen Chef, Reichswehrminister Kurt von Schleicher, informieren. Es kam zu einem Verhör. Marie Louise war als Agentin verbrannt. Hammerstein und Schleicher beschlossen, die Angelegenheit unter den Teppich zu kehren. Schleicher ließ jedoch eine Akte vom Vorgang anfertigen, die später in die Hände der Gestapo fiel und zu weiteren Verhören von Marie Louise führte, die jedoch ohne Konsequenzen blieben.

Marie Louise ging politisch bis 1945 in Deckung. Sie verheiratete sich zweimal standesgemäß (adelig) und bekam vier Kinder. Enzensberger apostrophiert sie als „Schläferin“, ein Begriff, der für Terroristen erfunden wurde, die jahrelang ihre Identität hinter einer unauffälligen Fassade verschleiern, um dann bei Gelegenheit wieder zu neuen Ta-ten geweckt zu werden. Dieses wenig schmeichelhafte Prädikat, spielt darauf an, dass sie 1945 sofort wieder für die KPD aktiv wurde. Die dramatische Auseinandersetzung um die Zwangsvereinigung der SPD mit der KPD in der Ostzone und in Berlin wird sie aus der Distanz (Bayern) beobachtet haben. 1947 zog sie nach Berlin (amerikanischer Sektor). Nach Gründung der DDR 1949 siedelte sie in die DDR (Ost-Berlin) über. Sie erlebte den Aufstand des 17. Juni, den Aufstand der Ungarn, den Mauerbau, den Prager Frühling, das Ende der der Sowjetunion und der DDR, nichts vermochte sie in ihrem Glauben an den realen Kommunismus erschüttern, das heißt zu alledem verliert sie nicht ein kritisches Wort – jedenfalls ist keines überliefert.

1973 gab Marie Louise gegenüber DDR-Behörden vor, „die Untergrund Arbeit alleine geleistet zu haben, um eine Aufstockung ihrer Pension zu erreichen“. Das wäre verständlich, wenngleich nicht sehr edel. Doch Paasche dichtet Marie Louise zusätzlich ein ideelles Motiv an. Sie habe damit auch ihre Schwester Helga schützen wollen: Sie „schützte“ (sic!) ihre Schwester, „die in einem Land lebte, das den Kommunismus nicht tolerierte, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart.“ (Paasche, S. 316.) Woher hat Paasche dieses absurde Bild von West-Berlin und der Bundesrepublik im Jahre 1973? Zu diesem Zeitpunkt hatte Bundeskanzler Willy Brandt die ehemalige Kommunistische Partei als DKP wieder zugelassen und die Entspannungspolitik einge-leitet. Die Studentenbewegung hatte den Protest gegen den amerikanischen Vietnam-krieg auf die Straßen getragen und die Weltrevolution wieder auf die Tagesordnung ge-setzt, maoistische, trotzkistische und andere kommunistische Sekten konnten ohne Wei-teres gegründet werden und ihren Geschäften nachgehen.

Nachdem Marie Louise aufgeflogen war, trat sogleich die jüngere Schwester Helga in ihre Fußstapfen. Ihr gelang es wahrscheinlich, ein Exemplar der Mitschrift der Rede, die Hitler am 3. Februar 1933 vor den höchsten Befehlshabern der Reichswehr anlässlich eines Empfanges in der Wohnung Hammersteins gehalten hatte, in der er ungeschminkt sein verbrecherisches Programm vortrug, zu entwenden (abzufotografieren). Wenige Tage später konnte Stalin die Rede schon studieren. Ebenfalls als großer Fang aus Hammersteins vertraulichen Papieren könnte die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegen die Angeklagten im Reichstagsbrandprozess gelten, die Willy Münzenberg in seinem Braunbuch verwenden konnte.

Auch nach dem Rücktritt Hammersteins Ende 1933 spionierte Helga weiter für die KPD. 1936 werden Hans Kippenberger und Leo Roth nach Moskau beordert und dort 1937 von Stalins Schergen ermordet. Die „große Säuberung“ hatte begonnen. Helga wurde gewahr, auf welchen Verein sie sich eingelassen hatte – vermutlich. Sie kehrte jedenfalls 1937 dem Kommunismus „entschieden“ den Rücken, heiratete und begann eine harmlose Karriere als Bauersfrau und Gärtnerin.

Die Frage, die sich aufdrängt: Warum ziehen die jungen Frauen (Marie Louise ist 1929 erst 21 Jahre alt, Helga 1930 sogar erst siebzehn, aus ihrer Kommunismus-Begeisterung die Konsequenz, ihren Vater zu hintergehen? Paasche meint, dass Marie Louise (und die gleiche Argumentation dürfte auch für Helga zutreffen) das überhaupt in Betracht zog, lag auch daran, dass „sie sich von ihrem Vater emotional und politisch entfernt hatte, so wie auch er seinerseits jahrelang zu ihr auf Distanz gegangen war.“ (Paasche, S. 117). Und Helga antwortet auf die Frage von Kippenbergers Frau, ob sie denn keine Angst um ihren Vater hätte, „dass er ihr völlig gleichgültig sei.“ (zit. n. Enzensberger, S. 150) Das könnte Paasche recht geben, der meint, dass Marie Louise deshalb darin „nichts Persönliches (sah). Sie hatte nicht das Gefühl, ihn zu verraten.“ (Paasche, S. 118) Doch woher weiß der Autor das? Er nennt nicht einen Beleg, der diese Behauptung stützen würde. Doch gleichzeitig attestiert er Marie Louise: „Sie wusste genau, dass ihre Handlung nicht nur Zuchthaus für sie, sondern womöglich auch die unehrenhafte Ent-lassung ihres Vaters aus der Reichswehr sowie Haft und Einzug seines Vermögens zur Folge haben konnte.“ (ebd.) Dann wäre allerdings „der Umgang der Kinder mit dem Interessenskonflikt zwischen Familie und kommunistischen Neigungen“ umso mehr „rätselhaft“. (Paasche, S. 151) Agententätigkeit mit „kommunistischen Neigungen“ zu umschreiben, bleibt allerdings auch rätselhaft. Irritierend ist auch, dass Paasche dort, wo der Konjunktiv geboten wäre, im Indikativ formuliert.

Die politische Rechtfertigung für den Landesverrat von Hammersteins Töchtern sieht Paasche im folgenden Umstand: „Die KPD befand sich in einem Überlebenskampf mit den Regierungskräften, für die ihr Vater stand…“. Die KPD stand nicht in einem Überlebenskampf mit den Regierungskräften, die KPD hatte dem Versuch, vor allem der Mehrheitssozialdemokratie (doch auch der Zentrums- und der liberalen, demokratischen Partei), in Deutschland eine demokratische Republik und einen Rechtsstaat aufzubauen, von Beginn an den Kampf angesagt, sie wollte keinen demokratischen Staat, sie ver-suchte mehrfach – wenngleich dilettantisch und vergeblich – dagegen zu putschen; sie wollte die Diktatur des Proletariats und zwar nicht in einer irgendwie abstrakt unbestimmten wie immer idealistischen Form, sondern ganz konkret gemäß dem leninistischen und dann stalinistischen Vorbild Sowjetunion. Sie war sogar bereit, eher mit den Nazis gemeinsame Sache zu machen, wenn es gegen die Sozialdemokratie ging, als um-gekehrt mit den Sozialdemokraten gegen die Nazis zu kämpfen. So zum Beispiel geschehen im preußischen Landtag, als beide Parteien gemeinsam der bereits zurückgetretenen, aber weiter geschäftsführenden Regierung Braun das Misstrauen aussprachen, oder beim BVG-Streik 1932. Wer 1929/30 in die KPD eintrat und für deren Geheim-dienst arbeitete, dem konnte die stalinistische Generallinie der Partei nicht entgangen sein und auch nicht, dass, ganz in dieser Logik, die KPD die Sozialdemokraten und nicht die Nationalsozialisten zu ihrem „Hauptfeind“ erklärt hatte. Sie schuf dafür sogar einen eigenen Kampfbegriff: „Sozialfaschismus“.

Weder Paasche (noch Enzensberger) verlieren ein Wort darüber, dass die jungen Frauen – milde geurteilt – offensichtlich der Propaganda der KPD auf den Leim gegangen sind und wohl diesen politischen Wahnsinn aus eigner Überzeugung geteilt haben. Sie waren wahrscheinlich einfach nur disziplinierte, fanatische oder vielleicht sogar gläubige oder verblendete Parteimitglieder. Beide schwiegen danach aus Eigensinn, Starrsinn, Scham oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Dabei hatten sie ein gutes Beispiel dafür, dass ein Kommunist die Sozialfaschismuspolitik der KPD auch ablehnen konnte, denn ein enger Freund Marie Louises, Werner Scholem, wurde, weil er diese Politik nicht mitgetragen hat, aus der Partei ausgeschlossen.

Marie Louise und Helga kämpften bis zum 30. Januar 1933 in erster Linie nicht gegen die Nationalsozialisten, sondern sie kämpften gegen den „Hauptfeind Sozialdemokratie“ und die Demokratie der Weimarer Republik. Ihnen zu konstatieren – wie Paasche es tut: „Ihre politischen Ziele wurzelten in demokratischen und humanistischen Über-zeugungen, denen Rosa Luxemburg am klarsten Ausdruck verliehen hatte.“ (Paasche, S. 288) grenzt an Geschichtsklitterung. Richtig ist, der Humanismus und die demokra-tische Gesinnung von Rosa Luxemburg zeigen sich vor allem in ihrer Kritik an den Bolschewiki („Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für die Anhänger einer Partei – mögen sie noch so zahlreich sein – ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.“ (Rosa Luxemburg: Zur russischen Revolution) In der Novemberrevolution, wenige Wochen später, nachdem sie diese Kritik geschrieben hatte, scheint sie diesen Humanismus und diese demokratische Überzeugung vergessen zu ha-ben. Jetzt redete sie wortgewaltig dem Bürgerkrieg das Wort und ließ sich zu der Aus-sage hinreißen „die Diktatur des Proletariats (ist) deshalb die wahre Demokratie.“ Des-halb: „Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust.“ (vgl.: Rosa Luxemburg: Was will der Spartakusbund?) Mit Humanismus und Demokratie hat dies nicht mehr viel zu tun. Welche Rosa Luxemburg Hammersteins Töchter verehrten, wissen wir nicht. In der stalinistischen KPD von 1929 ff. waren jedenfalls die humanistischen und demokratischen Überzeugungen Rosa Luxemburgs als „Luxemburgismus“ verschrien und zu einem Ausschlussgrund geworden. Doch schon vorher galten sie als „Syphilisbazillus“. (Ruth Fischer)

Die Behauptung, dem Engagement Marie Louises in der stalinistischen KPD (Paasche nennt es „Engagement für die sozialistische Umformung der Gesellschaft“) läge ein tief-greifender Humanismus“ zugrunde, ist nicht sehr wahrscheinlich. Gar zu behaupten: „Diese Form des Kommunismus“ sei „mit den Vorstellungen der Sozialdemokratie verwandt“ (Paasche, S. 288), grenzt an üble Nachrede hinsichtlich der Überzeugungen bei-der Parteien. Paasche ist Familienmitglied und ich verstehe, dass er befangen ist, doch diese Art von durchgehender Schönrednerei und Verharmlosung der Ansichten und Be-strebungen von Hammersteins Töchtern sind schwer erträglich. Dabei weiß er durchaus, dass das Ausspionieren des Chefs der Heeresleitung, das Entwenden und das Weitergeben „hochbrisanter Staatsdokumente“ an den M-Apparat der KPD den Strafbestand des Hochverrats erfüllten. Und er müsste auch wissen, dass die KPD von 1929 mit einem kommunistischen Humanismus wenig mehr zu tun hatte. Doch seine zusammenfas-sende Formulierung lautet: „Butzi, Esi und Helga hatten vor dem 30. Januar 1933 nur sehr wenig für das Weimarer System übrig, auch wenn sie die Freiheiten, die es ihnen gewährte, vollständig genossen.“ (Paasche, S. 147)

Da ist mir die Erklärung für den Kampf der Hammerstein-Töchter gegen die Weimarer Demokratie, die Maria Therese (Esi) gibt – die Einzige, die versucht hat, ihr Tun und Treiben zu reflektieren und darüber zu schreiben und zu sprechen –, doch sehr viel einleuchtender. Sie schreibt, die Weimaraner Verfassung hätte nichts gehabt, „was uns mit-riss […] wir kannten die Vorgeschichte nicht, […] Und kein Buch war in unsere Hände geraten, das uns hätte Feuer fangen lassen. Und doch warteten wir darauf, endlich für etwas entbrennen zu dürfen.“ (Paasche, S. 148) Feuer zu fangen und für eine Idee brennen zu dürfen, das wünschten und wünschen sich viele Jugendliche. In diesem Bedürfnis unterscheiden sich Linke und Rechte nicht. Doch offensichtlich ist auch, dass dieses Bedürfnis von Rattenfängern aller Art leicht missbraucht werden kann und missbraucht wurde. Der oben genannten Frage Maria Thereses nachzugehen wäre hilfreicher gewe-sen, als die schlimmen Irrtümer von Hammersteins Töchtern schönzureden und zu ver-harmlosen. So bleibt in Paasches Erzählung die Frage, warum die Hammerstein-Töchter den Weg in die stalinistische KPD und ihren Geheimdienst gegangen sind, unbeantwortet; wie auch die Frage von Maria Therese: „Warum hatten wir nicht den Impuls, die Weimarer Republik zu schützen?“

Enzensberger beachtet in seiner Hammerstein-Biographie viel genauer als Paasche die historischen Zusammenhänge. Auch trennt er Zeugnisse der Zeitgenossen von Überlie-ferungen und der eigenen Analyse und Meinung säuberlich – wie es sich gehört. Überzeugend und unterhaltend sind vor allem seine fiktiven Totengespräche mit den Zeitgenossen. Aber auch seine Erzählung krankt daran, dass er seinen Helden schont. Er hat natürlich zu Recht Scheu vor nachträglicher Besserwisserei und einem Eindeutigkeitsfimmel. Doch darum geht es nicht. Vielleicht entsteht der Eindruck, Enzensberger meide Kritik an seinem Helden, daran, dass er die historischen Umstände, unter denen Ham-merstein handelte, nicht ausreichend benennt. Doch vielleicht liegt dies auch daran, dass er selbst die Weimarer Republik insgesamt negativ wertet. So behauptet er gleich zu Beginn seiner Erzählung: „Die Weimarer Republik war von Anfang an eine Fehlge-burt.“ (Enzensberger, S. 31) Eine Fehlgeburt kann natürlich nicht verteidigt werden. Die antidemokratische Rechte (von den Nazis gar nicht zu reden) oder die Kommunisten in ihrer antidemokratischen Grundhaltung, nehmen sich vor diesem Sachverhalt (wenn er stimmen würde) dann gar nicht mehr so verhängnisvoll aus. Enzensberger erliegt hier meines Erachtens einem arroganten und politisch gefährlichen Unsinn. Auch wenn er fälschlich glaubt, sich auf Historiker wie Ernst Troeltsch berufen zu dürfen. Troeltsch hat – jedenfalls in den Spektatorbriefen – diese These nicht vertreten. Und der Titel „Ernst Troeltsch: Die Fehlgeburt einer Republik“ stammt auch nicht von Troeltsch, sondern vom Herausgeber Hans Magnus Enzensberger.

Die Weimarer Verfassung war ein großartiger demokratischer Entwurf. Sie hatte Schwachstellen, doch daran ist sie nicht gescheitert. Eine Reform der Verfassung wäre möglich gewesen, wenn es eine demokratische Mehrheit im Parlament gegeben hätte. Sie ist gescheitert, weil fast von Anfang an die antidemokratischen und extremistischen Anhänger linker und rechter Parteien eine Mehrheit gewinnen und demokratische legitimierte Regierungen und Verfahren verhindern konnten. Ohne Demokraten kann es keine Demokratie geben. Die bedingungslose und unermüdliche Verteidigung der Weimarer Demokratie und Republik ist das Anliegen von Troeltsch in seinen Spektatorbriefen.

Enzensberger ist nicht gänzlich unkritisch, bevorzugt kleidet er diese Kritik in ironische Formulierungen. So berichtet er unaufgeregt neutral entlang der ihm zugänglichen Quellen über Hammersteins maßgebliche Rolle bei der geheimen Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee. Nur über die Kapitelüberschrift „Eine sonderbare Wall-fahrt“ legt er einen Hauch von Kritik (vgl. Enzensberger, S. 84 ff.). Warum sonderbar? Warum Wallfahrt? Die Fragwürdigkeit dieser Politik wird an keiner Stelle offen thematisiert. An anderer Stellte erwähnt er ein für das Ende der Weimarer Republik bedeutsames und verhängnisvolles Ereignis erst gar nicht, gemeint ist der Staatsstreich Papens gegen die preußische Regierung. Am 20. Juli 1932 setzte Papen als Reichskanzler die preußische Regierung ab und ernannte sich selbst zum Reichskommissar. Seinem Reichswehrminister Schleicher übertrug er am gleichen Tag die vollziehende Gewalt in Preußen.

Ohne die Zustimmung Schleichers und seines Freundes Hammerstein, dem Chef der Heeresleitung, hätte es Papen kaum wagen können, die preußische Regierung abzusetzen. Preußen galt zu dieser Zeit weithin als letztes demokratisches Bollwerk. Ohne die Zustimmung der Beiden hätte Papen auch nicht die folgende Aufhebung des SA-Ver-bots anordnen können. Hammerstein war kein Freund der Nazis, aber er und Schleicher waren der Meinung, dass ohne die Ausschaltung der Sozialdemokratie und die Einbin-dung der Nazis kein Staat und keine Aufrüstung mehr zu machen sei. Auch schreckten sie davor zurück, die Reichswehr notfalls gegen die SA in einem Bürgerkrieg einzusetzen, die Mitte 1932 mit bereits über 450 000 Mitgliedern ein deutliches Übergewicht gegenüber der Reichswehr hatte (nur die Mannstärke betrachtet). Schleichers Idee einer Präsidialdiktatur jedoch, gestützt durch eine „Querfront“ von den freien Gewerkschaf-ten bis zum linken Flügel der Nazis mit Gregor Strasser, war eine überschlaue Idee ohne jede Chance auf Verwirklichung. Weder ließen sich die sozialdemokratischen Gewerkschaften (obwohl einige Funktionäre damit liebäugelten) von der SPD noch Teile der NSDAP gegen Hitler ausspielen. Ob Hammerstein die Politik seines Freundes Schlei-cher geteilt hat, ist nicht bekannt aber doch wahrscheinlich. Jedenfalls lässt sich eine Verteidigung der demokratischen Republik durch die beiden hier nicht erkennen. Enzensberger würde Hammerstein gerne als unpolitischen General sehen – obwohl er das mit Sicherheit gar nicht sein konnte und auch nicht war. Aber er diskutiert diese Fragen nicht. Hammerstein bleibt bei ihm politisch blass.

Hammerstein selbst ist in seiner Selbstauskunft auch nicht gerade präzise: „Wir alle stehen der Gesinnung nach rechts, aber wir müssen uns klarmachen, durch wessen Schuld der jetzige innenpolitische Trümmerhaufen entstanden ist. Das sind die Führer der Rechtsparteien. Sie haben es verschuldet.“ (zit. n. Enzensberger, S. 12) Hammerstein teilte weder die Dolchstoßlegende noch den Versuch seines Schwiegervaters Walther von Lüttwitz, mit einem Putsch die Republik zu zerschlagen. Doch „rechts“ kann dann immer noch vieles bedeuten. Seine Abneigung, sich am Putsch seines Schwiegervaters zu beteiligen, könnte auch daran liegen, dass er die Erfolgsaussichten realistisch ein-schätzte. Er könnte auch nur seinem obersten militärischen Chef Seeckt gefolgt sein, der den Putsch nicht unterstützte, aber es ablehnte, die Reichsregierung dagegen zu verteidigen („Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr“), obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre. Eine Verteidigung der Republik durch die Reichswehr hätte jedenfalls anders aussehen müssen. Leider kann Enzensberger nichts Genaues über die politischen Über-zeugungen Hammersteins mitteilen. Dass er seine Töchter gegen Kritik verteidigte mit der Bemerkung, sie seien „freie Republikaner“, deutet vielleicht darauf hin, dass er sagen wollte: im Unterschied zu mir. Dass er bereit war, Hitler 1933 mit einer Mobilisierung der Reichswehr zu verhindern, scheint eine auf Hitler selbst zurückgehende Legende. Er selbst hat zum Glück Auskunft über seine und Schleichers Haltung gegeben: „Am 29. Januar fand in meinem Büro eine Aussprache zwischen dem zurückgetretenen, aber noch die Geschäfte führenden Reichskanzler von Schleicher und mir statt. Wir wa-ren uns beide klar, dass nur Hitler als zukünftiger Reichskanzler möglich war. Jede andere Wahl müsse zu Generalstreik, wenn nicht zum Bürgerkrieg führen und damit zu einem äußerst unerwünschten Einsatz der Armee im Innern gegen zwei Seiten, gegen die Nationalsozialisten und gegen die Linke. […] Wir sahen keine Möglichkeiten, noch irgendeinen Einfluss beim Reichspräsidenten auszuüben.“ (zit. n. Enzensberger, S. 106)

Nach der Entlassung Schleichers als Reichskanzler und Reichswehrminister und Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, konnte sich Hammerstein noch ein knappes Jahr halten. Dann reichte er seinen Rücktritt ein und genoss seinen Ruhestand, bevorzugt beim Ja-gen – und er hielt Kontakt zu Nazi-Gegnern. 1939, kurz vor dem Überfall auf Polen, wurde er reaktiviert. Hitler war bekannt, dass Hammerstein nicht sein Freund war, des-halb rätselt Enzensberger zu Recht: „Es ist schwer zu erklären, warum Kurt von Hammerstein […] noch einmal reaktiviert wurde“. (Enzensberger, S. 261) Es ist vielleicht noch schwerer zu erklären, warum Hammerstein bereit war, sich für einen Angriffskrieg gegen Polen reaktivieren zu lassen. Warum diskutiert Enzensberger hier nicht den naheliegenden Gedanken, dass Hammerstein es vielleicht gar nicht so anstößig fand, Polen wieder seiner eigenständigen staatlichen Existenz zu berauben. Hammerstein bewegte sich vielleicht in der preußischen Tradition, die ihr Heil eher im Bündnis mit Russland als im Westen suchte. Nach Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes, also der Entscheidung Hitlers und Stalins, gemeinsam Polen zu überfallen und aufzuteilen, stand mit Hammer-stein jemand zur Verfügung, der beste Kenntnisse über die und exzellente Kontakte zur Roten Armee besaß, da er jahrelang mit der illegalen Rüstung der Reichswehr in der Sowjetunion mit der Generalstabsausbildung sowjetischer Offizier befasst war. Enzensberger widmet sogar eine eigenständige Glosse dem Auf und Ab im Verhältnis der Deutschen zu den Russen und nennt das Ganze „Die russische Wippe“. Wo Hammerstein auf dieser Wippe zu verorten ist, sagt er uns nicht. (Enzensberger, S. 232)

Fabian von Schlabrendorff hat später berichtetet, dass Hammerstein beabsichtigt habe, Hitler eine Falle zu stellen und gegen ihn zu putschen. Hammerstein selbst hat sich dazu nicht geäußert. Es ist unwahrscheinlich, dass Hammerstein mit einer Reaktivierung rechnen konnte, und noch unwahrscheinlicher, dass in den wenigen Wochen, die er im Dienst war, ein Putschplan entwickelt werden konnte. Viele der Offiziere, die später zum Kreis der Attentäter gehörten, waren zu diesem Zeitpunkt begeisterte Anhänger Hitlers (das wusste auch Hammerstein). Es mag sein, dass es einen kleinen Kreis um Hammerstein gab, die die Chance eines Putsches angesichts seiner Reaktivierung erör-tert haben. Es wäre jedoch merkwürdig, wenn es neben Schlabrendorff keine weiteren Zeugen für dieses Unterfangen geben – und darüber nichts bekannt geworden sein sollte. An seine, wenige Wochen später erfolgte, endgültige Versetzung in den Ruhestand (24. September 1939) – knüpft Enzensberger die Spekulation, dass „möglicherweise“ das Gerücht eine Rolle gespielt haben könnte, Hammerstein wolle gegen Hitler vorge-hen. (Enzensberger, S. 261). Mit Gerüchten ist natürlich keine Biographie zu schreiben.

Der zusammenfassenden, abstrakten Einschätzung Enzensbergers, den politischen Hammerstein betreffend, kann man mit Einschränkung zustimmen: „Dem General von Hammerstein allerdings wird man keinerlei Sympathien für den Nationalsozialismus nachsagen können. Dennoch war seine Haltung nicht frei von Ambivalenzen und Fehleinschätzungen, und es gibt Belege für sein Zaudern.“ (Enzensberger, S. 109 f.) Ob Hammerstein Sympathien für die Weimarer Demokratie und Republik hatte, dazu äu-ßert sich Enzensberger nicht. Enzensberger erwähnt das Zwiespältige aber er diskutiert es nicht. Vielleicht will Enzensberger uns keinen politischen General, sondern einen Charakter zeigen.

Die spätere Frage von Maria Therese, „Warum hatten wir nicht den Impuls, die Weimarer Republik zu schützen?“ könnte auch als Leitfrage dienen, den Charakter des Vaters besser zu verstehen.

ZUm Autor: Manfred Scharrer. Geb. 1945, Dr. phil., Werkzeugmacher, Abitur und Studium der Erziehungswissenschaften, Soziologie und Geschichte, wiss. Assistent am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin, Mitglied der GSG (Gewerkschaftlichen Studentengemeinde) und des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund), Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Langer Marsch – Zeitung für eine Neue Linke“. Zuständig für das Referat Aus- und Weiterbildung der ÖTV für die neuen Bundesländer, Leiter der ÖTV-/ver.di-Bildungsstätte Mosbach (Baden). Diverse Veröffentlichungen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Manfred Scharrer ist Rentner und lebt als freier Autor in Berlin.

Erstveröffentlichung: Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat. Nr. 50 (2023) – Berlin: Dreilinden Verlag.

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!