Am 15. September dieses Jahres wurde in Hannover die Zeichnerin und Autorin Eva Müller mit dem Heinrich-Wolgast-Preis für ihre Graphic Novel „Scheiblettenkind“ ausgezeichnet. Der nach einem Hamburger Reformpädagogen benannte Preis, aktuell eher knapp mit 2000 Euro dotiert, wird seit 1986 von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unter Regie ihrer Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) verliehen, deren Vorstand auch die Jury ernennt. Die GEW will damit solche Kinder- und Jugendliteratur fördern, die die Vielfalt der Arbeitswelt und Formen ihrer ökonomischen Vermittlung thematisiert und so auf die Bedeutung des Gegenstandes aufmerksam macht. Mit der Einrichtung und erstmaligen Vergabe war diese Preisstiftung ein fast schon zu spät kommendes Produkt der Politisierung und gewerkschaftlichen Orientierung großer Teile der pädagogischen Intelligenz in der BRD seit Ende der 1960er Jahre. Fast zu spät deshalb: Bereits Mitte der 1980er Jahre hatte der Fischer Verlag seine Reihe mit Publikationen des Werkkreises Literatur der Arbeitswelt eingestellt, in den 1990er Jahren ging mit der Defensive der Arbeiterbewegung die Präsenz des Themas auch in der Jugendliteratur zurück, während sich die Arbeitslosigkeit nach der „Vereinigung“ der beiden deutschen Staaten zu neuen Höhen entwickelte. Der anfangs zweijährige Rhythmus der Preisverleihung wurde aufgrund geringer Einsendungen auf drei Jahre gestreckt. Die GEW kehrte erst 2013 zur Preisvergabe alle zwei Jahre zurück – bei mittlerweile 50 bis 150 Einsendungen je Ausschreibung; aktuell waren es ca. 160.

Dieser Korpus kommt auf folgenden Wegen zustande. Verlage und Autor/inn/en, die den Preis und den institutionellen Prozess seiner Vergabe kennen, reichen ihre für geeignet gehaltenen Publikationen selbst ein. Zudem ermitteln die Mitglieder der Jury die als geeignet erscheinenden Titel durch Recherchen in den Verlagsprospekten der Neuerscheinungen oder durch Besuche der Verlagsstände auf den beiden Buchmessen und bitten dann die Verlage um Einsendung. Dies ist der wichtigste Weg. Die dritte Möglichkeit bringt die „Basis“ der AJuM-Arbeit ins Spiel (zu den folgenden Ausführungen siehe: https://www.ajum.de/). Diese besteht in den – laut Auskunft des Internetauftrittes der AJuM – ca. 500 ehrenamtlichen Rezensentinnen und Rezensenten, die, wie die GEW in Landesverbänden organisiert (bei der AJuM „Landesstellen“ genannt), regelmäßig Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur erfassen (2020 sollen das ca. 8000 Titel gewesen sein, 2022 betrugen Kinder- und Jugendbücher 18,5% des Umsatzes des deutschen Buchhandels), rezensieren und die Rezensionen in eine mittlerweile digitale Datenbank einstellen. Noch nicht digitalisierte Rezensionen sind im Archiv der AJuM in Leipzig gesammelt. Herausragende Titel werden monatlich mit dem „LesePeter“ ausgezeichnet, abwechselnd nach den Sparten Bilder-, Kinder, Jugend- und Sachbuch. Vordringlicher Zweck der Rezensionen und der Auszeichnung im „LesePeter“ ist es, Lehrkräften, Erziehern und Eltern Literaturempfehlungen zu geben bzw. weiterführend auch didaktische Ratschläge für die unterrichtliche Verwendung der Bücher. Eingestellte Rezensionen können mit der Markierung „geeignet für den Wolgast-Preis“ versehen werden. Da aber die Rezensentinnen und Rezensenten die besprochenen Titel nach ihren persönlichen Vorlieben und beruflichen Interessen auswählen, werden „zeitgeistgemäß“ solche Empfehlungen eher selten ausgesprochen (den Link zur Datenbank findet man auf der oben genannten Webseite). Es ist bezeichnend, dass die einzige „Landesstellen“ übergreifende AG mit einem gesellschaftspolitischem Schwerpunkt die „AG Diversity“ ist. Gesellschaftliche Ungleichheit wird dabei vor allem auf das Phänomen „Armut“ reduziert und als ein Problem von Diversität missverstanden.

Die seit 1986 nominierten Werke und eine Auswahlliste von zehn Büchern, mittlerweile „Shortlist“ genannt, die in die engere Wahl der jeweiligen Jury gekommen sind, sind ein Spiegel nicht nur wichtiger Veränderungen in der Arbeitswelt selbst, sondern auch ihrer literarischen und visuellen Bearbeitung und letztlich auch der Bewertungsmaßstäbe der Jurys. Auch der Kreis der Autorinnen und Autoren hat sich geändert. Waren die ersten Preisträger noch kulturpolitisch der Arbeiterbewegung ihres Landes verbunden, dominieren mittlerweile Bücher von Berufsjournalist/inn/en bzw. Berufsschriftsteller/inne/n das Angebot der Einsendungen. Industriearbeit ist als Thema beinahe verschwunden, an ihre Stelle treten Tätigkeiten im Dienstleistungssektor bis hin zu künstlerischem Produzieren. Pointiert formuliert: In dieser Literatur geht es nicht mehr um umstürzende Baukräne, sondern um Identitätskrisen, nicht um Arbeitskämpfe, sondern um Anerkennungskämpfe. Andererseits werden durchaus die sogenannten Globalisierungsverlierer, prekär Beschäftigte und Arbeitslose, ihre Armut und Verelendung in den Blick genommen, vorzugsweise in den Ländern des „globalen Südens“ und mit der Tendenz, den Begriff der Ausbeutung in moralistischer Verkürzung allein auf solche Lebensverhältnisse anzuwenden. Die Literatur in diesem Trend behält einen, wie es so schön heißt, „gesellschaftskritischen“, neuerdings auch ökologischen Stachel, freilich mit abgebrochener Spitze. Erleichtert konstatierte der damalige Vorsitzende der AJuM 1996, dass sich im Blick auf die bis dahin ausgezeichneten Bücher „die Frage nach Mottenkiste und Klassenkampf nie ernstlich gestellt“ habe. Es gab jedoch Jurys, die dieses sozialpartnerschaftliche Biedermeier nicht als programmatische Norm übernommen haben. 2015 bekamen Ronan de Calan und Dónatien Mary den Preis für ihr Buch „Das Gespenst des Karl Marx“ zuerkannt, in dem ein vergeistigter Marx konstatiert, dass die Geschichte der Arbeit in Ungleichheitsgesellschaften immer auch „die Geschichte des Klassenkampfes“ ist.

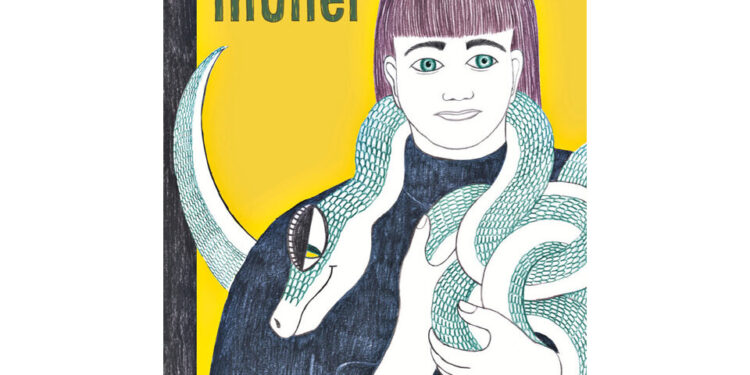

Mit der genannten Diversifizierung des Gegenstandes einher geht eine Vielfalt der von den Jurys berücksichtigten Formen. Zur auffälligsten ästhetischen Innovation gehören die Graphic Novels, die die von den Grenzwächtern der Hochkultur, aber auch von Vertretern der Arbeiterbewegung als „(Ami-) Schund“ gegeißelte Bildsprache der Comics in die Form eines umfangreichen, romanartigen Genres für Jugendliche und Erwachsene transformiert haben. In dieser Literaturform lassen sich Sprache und Bild nicht voneinander trennen, daher vereinen die Produzenten und Produzentinnen solcher Texte schriftstellerische und künstlerische Qualifikationen. Mit „Scheiblettenkind“ ist nun erstmals einer Graphic Novel der Heinrich-Wolgast-Preis zuerkannt worden.

Eva Müller erzählt und zeichnet darin ihr eigenes Leben bis zu der Zeit, in der sie als junge Frau an einer Kunsthochschule in einer deutschen Großstadt studiert. Es ist die Geschichte eines Bildungsaufstieges und einer unvollendeten Befreiung. Ihre Bild-Erzählung wird von einem zweigeteilten Prolog und einem Epilog eingerahmt und in neun Kapiteln erzählt. Sie nennt ihre Darstellungsweise aus Rücksicht auf geschilderte Personen, aber auch im Wissen um eigenes Vergessen und Verdrängen „autofiktional“ und räumt sich damit das Recht ein, Handlungen, Personen, Orte und Zeiten verfremdet darzustellen. Die Erzählung beginnt mit dem Jahr 1986; da ist die Erzählerin fünf Jahre alt. Der Vater ist gelernter Dreher, arbeitet wie der früh gestorbene Großvater in einer Fabrik, hilft Verwandten, Freunden und Kollegen beim Hausbau und baut auch ein eigenes Familienhaus weitgehend in Eigenarbeit. Auch die Mutter ist berufstätig, später aber immer wieder von Arbeitslosigkeit bedroht. Arbeit dominiert das Leben der Familienmitglieder und wird detailliert geschildert. Das betrifft einmal die Tätigkeiten der Erzählerin. Mit Eintritt in die Grundschule schickt sie der Vater regelmäßig zum Zigarettenholen. Der Vater raucht HB, die Erzählerin zieht aber manchmal Rothändle aus dem Automaten, weil der Packung 30 Pfennig Rückgeld aufgeklebt sind. Als der Vater den Sinn der sich häufenden Fehlkäufe kapiert, bekommt sie erstmals kleines Geld fürs Zigarettenholen. Mit den Jahren folgt Zeitungs- und Prospektaustragen. Ich musste lachen, als sie schildert, wie sie sich diese Arbeit dadurch „erleichtert“ hat, dass sie einen Teil der Druckerzeugnisse in einem Waldbach entsorgt hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich als 10jähriger Junge beim Prospektverteilen an heißen Sommernachmittagen gefühlt habe, konfrontiert mit endlosen Reihen von Eigenheimen, bei denen das Aufklappen des Briefkastens in gefühlt jedem zweiten Fall den Hofhund alarmierte. Es sind nicht Verschlagenheit und Faulheit der Unterschicht, die der bürgerliche Blick notorisch an dieser Art Arbeitsentledigung glaubt bestätigt zu sehen. Vielmehr ist es so, dass die Kinder, die solche scheinbar einfache Tätigkeit übernehmen, erstmals eine konkrete und vielfach überfordernde Erfahrung von den Dimensionen ihres Wohnortes machen. Dass es dabei nicht erstrangig um die Zahl der Haushalte geht, weiß jeder, der einmal ein Prospekt zu einem der Aussiedlerhöfe an der Peripherie eines Dorfes gebracht hat. Kinder glauben an perfekte Verstecke und sind überrascht, wenn ihnen die Erwachsenen immer wieder auf die Schliche kommen. Als die Arbeitsökonomie der Protagonistin auffliegt, verliert sie den Job und arbeitet als nächste Station im Schwimmbadkiosk, weil die Eltern den Freibadeintritt nicht bezahlen können, dann in einer Imbissbude, am Ende ihrer Realschulzeit als Bedienung in einem „besseren Restaurant“ und schließlich bis in die Semesterferien ihrer Studienzeit hinein auf Vermittlung ihres Vaters in einer Gummifabrik. Das ist aber nur eine Ebene, auf der Arbeitstätigkeiten dargestellt werden. Eine geschichtliche Dimension bekommt die Darstellung durch die Schilderung der Arbeits- und Lebensverhältnisse ihrer Groß- und Urgroßeltern. Es sind Geschichten der Demütigung und blockierter Entwicklungsmöglichkeiten. Als die Großmutter mütterlicherseits mit 16 Jahren als Dienstmagd in einen bürgerlichen Haushalt kommt und häufig an Zahnschmerzen leidet, lässt ihr die „Herrschaft“, die sich vertraglich zur Übernahme von Krankheitskosten verpflichtet hat, kurzerhand von einem „Dentisten“ alle Zähne ziehen und durch ein Gebiss ersetzen. Dies ist billiger als die Kosten für die erwartbaren Einzelbehandlungen. Die Großmutter väterlicherseits hingegen entwickelt in einer Keramikfabrik so viel Geschick, dass sie der Fabrikdirektor in die brasilianische Filiale in São Paulo entsenden will. Ihre Eltern verwehren ihr diese Chance mit dem Hinweis, dass ihre Arbeitskraft für die Aufrechterhaltung des Familienlebens und der familiären Landwirtschaft unentbehrlich sei. Von dieser Großmutter erfährt die Protagonistin auch, dass ihr Vater als Kind ein begabter Zeichner gewesen ist, dieses Talent aber unter dem Zwang des frühzeitigen Erwachsenwerdens nicht weiterentwickelt hat.

Während diese Arbeitserfahrungen über Figurenrede in das Buch gelangen, montiert Eva Müller immer wieder auch sozialgeschichtliche Informationen über das westdeutsche „Wirtschaftswunder“, die Anwerbung so genannter „Gastarbeiter“, die zunehmende Arbeitslosigkeit in den 1990er Jahren und anderes in ihre Erzählung. So fügt sie, als sie erstmals die Berufstätigkeit ihrer Mutter erwähnt, dreizehn Panels über das unterschiedliche Ausmaß der Berufstätigkeit von Frauen in der BRD und der DDR und ihre gegensätzliche Wertschätzung ein. Während sie in der DDR als selbstverständlich angesehen war, galt sie in der BRD als Makel, als Zeichen familiärer Armut. In der Anwendung dieser Montagemethode erlaubt sich Müller auch das angekündigte Spiel mit Zeiten. Auf zwei Seiten zeichnet sie quasi dokumentarisch Szenen aus den Werbetrickfilmen vom HB-Männchen nach („Wer wird denn gleich in die Luft gehen …“) und zählt diese Clips zu ihrer favorisierten Fernsehwerbung, obwohl diese schon 1975 nach dem Werbeverbot für Tabakwaren von den Bildschirmen verschwunden waren und nur noch manchmal in der Kinowerbung auftauchten.

Gewichtiger als dieser Anachronismus ist die reale ‚Ungleichzeitigkeit‘ der Verhältnisse. Gegen Mitte der 1960er Jahre tauchte in der Bildungspolitik der BRD eine rhetorische Figur auf, die vielfältige bildungshemmende Benachteiligungsfaktoren bündelte: die katholische Arbeitertochter vom Land. Die Protagonistin, „sehr katholisch aufgewachsen“, verkörpert diese Figur in jeder Hinsicht und der Vater, der den erzwungenen Verzicht auf die Entwicklung seiner Talente in Härte umgewandelt hat, repräsentiert die Bildungsunwilligkeit von Teilen der damaligen Arbeiter. Er will seinen Kindern nicht viel mehr als den eigenen Bildungsweg ermöglichen. Im Dorf, in dem die Familie wohnt, einem verlorenen Winkel in der Nähe zur Grenze Luxemburgs, ist für das Mädchen daher allenfalls die Realschule als weiterführende Schule vorgesehen. Nur sind wir nicht mehr im Jahr 1971, sondern im Jahr 1991 und trotzdem ist die Gesamtschule immer noch eine für die Kinder dieser Gegend unerreichbare Schulform. In der Tat wurde in Rheinland-Pfalz erst 1992 die integrierte Gesamtschule zu einer gleichberechtigten Schulart in der Sekundarstufe. Die Fortsetzung ihres Bildungswegs über Fachoberschule, eine Fachhochschule für Langeweile (= Sozialarbeit in Koblenz) und schließlich auf der Kunsthochschule einer Großstadt (=Hamburg) muss die Ich-Erzählerin weitgehend gegen den Widerstand der Eltern durchsetzen und mit ihrer Fabrikarbeit finanzieren, später kommen auch Mittel nach dem BAFöG hinzu. Zuspruch erfährt sie von der Großmutter väterlicherseits, auch eine, die über die ihr aufgezwungenen Entsagungen nicht zur Zynikerin geworden ist. Die Bibliothekarin der katholischen Gemeindebücherei ihres Dorfes versorgt sie mit Lesestoff und später ermutigt sie eine Professorin, sich um ein Stipendium zu bewerben.

Dennoch sieht sich die Protagonistin als Isolierte. Während sie die ökonomischen Barrieren durch eigene Arbeit überwinden kann, untergraben ihre Erfahrungen mit Verachtung und Beschämung nachhaltig ihr Selbstbewusstsein. Schon der Titel des Buches hebt die Bedeutung dieses Sachverhaltes für die Protagonistin hervor. Scheiblettenkind wird man nicht, wenn man Scheibletten isst, sondern dann, wenn Menschen, die eine Vielfalt von Käsesorten kennen, mit Verachtung darauf reagieren, dass man sich mit billigen Surrogaten zufrieden gibt und sich wirklichen und teureren Käse nicht leisten kann, ihn noch nicht einmal kennt. Wenn man nun den herablassenden fremden Blick auf sich selbst übernimmt, wird aus Beschämung Scham. Scham entsteht selten in der Kindheit. Die Protagonistin hat trotz materieller Einschränkung eine glückliche Kindheit. Scham entsteht erst im Kontakt mit Jugendlichen aus den „besseren“ Kreisen, bei Bestellungen an der Frittenbude oder im Restaurant bis hin zu ihren Erfahrungen mit Pseudo-Punkern aus gutem Haus oder mit bürgerlichen Mitstudierenden. So beginnt der Prolog des Buches mit der Szene eines Wohngemeinschaftsessens vor dem Beginn der Weihnachtsferien der Hochschule. Die Bürgerkinder lästern über die Spießigkeit ihrer Eltern, deren Wohlhabenheit oder Reichtum ihnen gleichwohl die Gewissheit gibt, dass sie ihre in exzentrischen Performances zelebrierte Anti-Bürgerlichkeit, wenn es hart auf hart kommen sollte, nicht in Abgründe stürzen wird, sondern sie immer weich landen werden. Die Protagonistin bleibt stumm und denkt sich ihren Teil. Ihr erscheint die Schlange, die sich zum ersten Mal bei ihren frühen Beschämungserfahrungen gezeigt hat. Die Schlange ist das dominierende ikonische Leitmotiv dieser Graphic Novel, von den ornamentalen Dekorationen, die ein neues Kapitel ankündigen, bis zu ihrem regelmäßigen Auftauchen nach etwa einem Drittel des Buches. Ihre Einreden folgen einem zynischen Realismus der Entmutigung. Sie benennen Schwächen des Mädchens und der jungen Frau nicht, um sie überwinden zu helfen, sondern um Selbstzweifel zu verstärken, damit die Lebensplanung der Protagonistin scheitert. Die Marx-Panels hingegen, die als zweites ikonisches Leitmotiv jedes Kapitel abschließen, sind reines Dekor. Die Zitate und Äußerungen, die Marx in den Mund gelegt werden, stehen in kaum einem Zusammenhang mit dem im jeweiligen Kapitel Geschilderten und können demnach auch nicht als kritischer Kommentar des Gezeigten verstanden werden.

Daher wird man es auch kaum ein Versehen nennen können, wenn im letzten Kapitel des Buches das Symbol der Schlange als „meine Klasse“ bezeichnet wird und damit einen unvermittelten Bedeutungswandel erfährt. Die Produktion der Scham durch die Demütigungen der Oberen wird so nicht mehr benennbar, sondern zum Verschwinden gebracht. Die Haltung ihrer Familienmitglieder wird zum Habitus einer gesamten Klasse verallgemeinert, die damit zugleich, herausgelöst aus den sozialstrukturellen Hierarchien, als Quelle der Scham stigmatisiert wird. Dieser jähe Bruch in der Konzeption des Buches bestimmt auch den Epilog. Aus dem bereits im Prolog angedeuteten Familienbesuch zieht die Protagonistin im Epilog die Schlussfolgerung: „Ich lebte in einer neuen Welt, und ich wollte nicht, dass die Welten sich berührten.“ Dieser Wunsch erscheint dann plausibel, wenn die soziale Herkunft, wie dies der Bedeutungswandel der Symbolik nahelegt, eindimensional als defizitär dargestellt wird und möglicherweise auch so erlebt wurde. Die Familienmitglieder, Eltern und beide Großmütter, allerdings nicht der insgesamt blass bleibende jüngere Bruder, werden auf den vorletzten vier Panels des Buches als Vereinzelte gezeichnet, die von Schlangen bis zum Hals eingewickelt sind, unfähig zur kleinsten Bewegung, eingesperrt in die Individualitätsformen, die die sozialen Verhältnisse für sie bereithalten. Kollektives Handeln liegt jenseits aller Denkmöglichkeiten (der Figuren und des Buches), individueller Aufstieg, als einzige denkbare Möglichkeit, bleibt ihnen im Gegensatz zur Tochter versperrt. Dass der Abspaltungswunsch der Protagonistin nicht funktionieren kann, zeigt jedoch das letzte, ganzseitige Panel des Buches, in dem sich über sie ein Schlangengeflecht wie ein Alp wölbt. Man könnte dies einen Sieg des Realismus über die Konzeption nennen, denn das Panel zeigt: Man wird seine soziale Herkunft nicht durch einen Wohnungs- und Milieuwechsel los. Ein freies und emanzipiertes Verhältnis zu seiner sozialen Herkunft (und damit zur eigenen Kindheit und Jugend) kann nicht aus Verleugnungen und Verdrängungen entstehen. Der Protagonistin gelingt es nicht, ein politisches Verhältnis zu ihrer Lebensgeschichte zu entwickeln. Daher ist es nicht nur ein Reklametrick, wenn der Verlag das Buch mit dem fragwürdigen Label „Klassismus“ versieht.

Eva Müller: Scheiblettenkind. Graphic Novel. Berlin: Suhrkamp, 2022, 280 Seiten, 28,00 Euro

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!