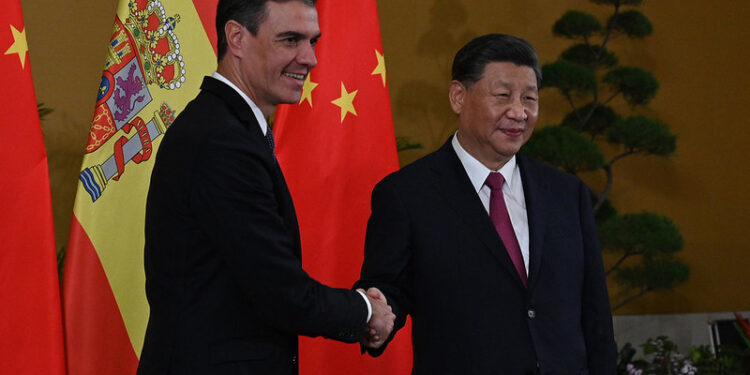

Am 11. April traf Pedro Sánchez zu einem zweitägigen Besuch in Peking ein – inmitten der Zoll-Turbulenzen, die durch Anhebung von Importzöllen durch US-Präsident Trump ausgelöst wurden. Ziel seiner Reise war es, die bilateralen Beziehungen zwischen Spanien und China zu stärken und neue wirtschaftliche Kooperationen zu fördern.

Die spanische Tageszeitung El País schrieb dazu, dass der US-Finanzminister Scott Bessent scharfe Kritik an Sánchez’ Annäherung an China äußerte und sie als „strategischen Fehler“ mit potenziell negativen Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen bezeichnete. Bessent warnte mit deutlichen Worten davor, dass eine engere Zusammenarbeit mit China die Position Spaniens innerhalb der NATO schwächen könnte.

Die spanische Regierung betonte hingegen, dass die Vertiefung der Beziehungen zu China nicht gegen die USA gerichtet sei, sondern vielmehr darauf abziele, Spaniens wirtschaftliche Interessen zu diversifizieren und neue Märkte zu erschließen. Sánchez unterstrich die Bedeutung eines multilateralen Ansatzes in der internationalen Politik und betonte, dass Spanien sowohl mit den USA als auch mit China konstruktive Beziehungen pflegen wolle.

In Peking traf Sánchez mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen, um über gemeinsame Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Technologie und Infrastruktur zu sprechen. Beide Seiten äußerten den Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren und politische Dialoge auf hoher Ebene fortzusetzen.

Die spanische China-Politik unter Premierminister Pedro Sánchez ist das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung inmitten eines geopolitischen Umfelds, das von globalen Spannungen, Handelskonflikten und systemischen Rivalitäten geprägt ist. Sánchez verfolgt seit seinem Amtsantritt 2018 einen pragmatischen und differenzierten Kurs, der sowohl wirtschaftliche Interessen Spaniens als auch seine Positionierung innerhalb der Europäischen Union berücksichtigt. Dabei strebt Spanien eine intensivere Partnerschaft mit China an, ohne seine transatlantischen Bindungen zu den Vereinigten Staaten aufzugeben – ein Balanceakt, der zunehmenden Druck aus Washington und wachsende Skepsis innerhalb der EU erzeugt.

Im Zentrum der spanisch-chinesischen Beziehungen steht ein signifikantes wirtschaftliches Ungleichgewicht. Während Spanien im Jahr 2024 Waren im Wert von rund 45 Milliarden Euro aus China importierte, beliefen sich die spanischen Exporte nach China lediglich auf 7,4 Milliarden Euro. Dieses chronische Handelsdefizit bildet einen zentralen Antrieb für Sánchez’ wirtschaftsdiplomatische Bemühungen. Seine Regierung setzt auf bilaterale Abkommen, um den Zugang spanischer Produkte – insbesondere aus der Agrar- und Kosmetikindustrie – zum chinesischen Markt zu erleichtern. Zudem wird eine Neubewertung der EU-Zollpolitik gegenüber chinesischen Elektrofahrzeugen gefordert, da diese als Beispiel eines unfairen Wettbewerbs gelten. Spanien vertritt die Position, dass protektionistische Maßnahmen wie jene der USA – zuletzt mit Zöllen bis zu 145 Prozent – nicht zielführend seien und auch den europäischen Binnenmarkt verzerren könnten.

Strategisch versteht sich Spanien als Brückenbauer zwischen der EU und China. Sánchez bezeichnete sein Land in einem Gespräch mit Präsident Xi Jinping als „tief europäisch verankert“ und betonte zugleich das Interesse an einer ausgewogenen Partnerschaft. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Spaniens Kurs von der offiziellen EU-Linie, die China zugleich als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen betrachtet. Während Brüssel auf technologische Souveränität und eine kritische Überprüfung chinesischer Investitionen, auf „De-Risking“ drängt, sieht Madrid in der Kooperation mit Peking eine Möglichkeit, eigene wirtschaftliche Interessen zu stärken – etwa durch chinesische Investitionen in grüne Technologien im Zuge der Expansion von Automobilherstellern wie BYD und Chery.

Die politische Landschaft in Spanien selbst zeigt dazu eine gewisse Ambivalenz. Während die regierende PSOE sowie die konservative Partido Popular die China-Politik von Sánchez mehrheitlich mittragen, äußern linke Parteien Bedenken hinsichtlich einer zu engen Ausrichtung auf die USA. Die rechtspopulistische VOX wiederum kritisiert die Regierung für ihre vermeintliche Nachgiebigkeit gegenüber Peking und bedient sich dabei teils anti-chinesischer Narrative, wie sie in der US-amerikanischen Rechten kursieren. Diese Polarisierung erschwert eine langfristige außenpolitische Kohärenz.

Besonders heikel ist Spaniens Haltung in der Taiwan-Frage. Im Gegensatz zu vielen anderen westlichen Staatschefs verzichtete Sánchez Anfang 2025 auf eine Gratulation an den neu gewählten Präsidenten Lai Ching-te. Laut taiwanesischen Regierungsquellen hat Spanien zudem mehr taiwanesische Staatsbürger nach China abgeschoben als jedes andere Land weltweit. Diese zurückhaltende Linie wird in Taipeh als feindselig wahrgenommen und wirft dort Fragen hinsichtlich Spaniens Bekenntnis zu liberal-demokratischen Werten auf – ein Spannungsfeld, das auch innerhalb der EU kritisch beobachtet wird.

Gleichzeitig zeigt die diplomatische Intensität zwischen Spanien und China ein bemerkenswert hohes Niveau. Innerhalb von zweieinhalb Jahren besuchte Sánchez Peking dreimal China, traf Xi Jinping sowie Premierminister Li Qiang und initiierte zahlreiche hochrangig besetzte Wirtschaftsdialoge. Diese Treffen führten unter anderem zur Einrichtung neuer Cervantes-Institute zur Förderung der spanischen Kultur in China und zu sicherheitspolitischer Zusammenarbeit in Bereichen wie Terrorismusbekämpfung und organisierte Kriminalität. Auch wenn bisher keine ausformulierte China-Strategie existiert, steuert Spanien seine Beziehungen zu Peking ressortübergreifend und mit wachsendem außenpolitischem Selbstbewusstsein.

Zum Autor: Axel Fersen ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt auf digitaler Transformation und künstlicher Intelligenz. Nach dem Studium der Politikwissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz wechselte er in die Technologiebranche. Er lebt und arbeitet in Barcelona. Seit den 1980er Jahren ist er Mitglied der SPD und u.a. auch Kooperationspartner der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien, Koordinator und Mitglied des Leitungskreises des Erhard-Eppler-Kreises, Mitglied im Vorstand des Europa-Instituts für Sozial- und Gesundheitsforschung e.V., einem An-Institut der Alice Salomon Hochschule Berlin, und Mitglied der Studiengruppe Technikfolgenabschätzung der Digitalisierung in der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW).

Bildquelle: flickr, La Moncloa – Gobierno de España, CC BY-NC-ND 2.0

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!