Georg Büchner war der erste Schriftsteller, der mich tief beeindruckt hat; erst später kamen Brecht, Kafka und einige andere dazu. Das mag vor allem biographische Ursachen haben. Ich las Büchner zum ersten Mal mit 21 Jahren; just in dem Alter, als dieser seinen Danton schrieb. Mit meinem damaligen Deutschlehrer am Hessen-Kolleg, der wie ich aus dem Arbeitermilieu kam, diskutierte ich viel über die aktuellen politischen Ereignisse. Es war die Zeit Mitte der 60er Jahre. Uns war klar, dass sich ohne eine grundlegende Veränderung an den restaurativen bundesrepublikanischen Verhältnissen nichts ändern würde. Andrerseits gingen wir davon aus, dass wir uns in keiner revolutionären Situation befanden. Ein gewisser resignativer Grundton entsprach durchaus unserer damaligen Stimmung. Nicht, weil wir einem damals modischen existentialistischen Habitus frönten; im Gegenteil: es war die pure Verzweiflung angesichts der gesellschaftlichen Machtstrukturen, so wie wir sie wahrnahmen; während um uns herum die Studenten, die meist aus (klein)bürgerlichen Verhältnissen kamen, ihr Revolutionsstück aufführten.

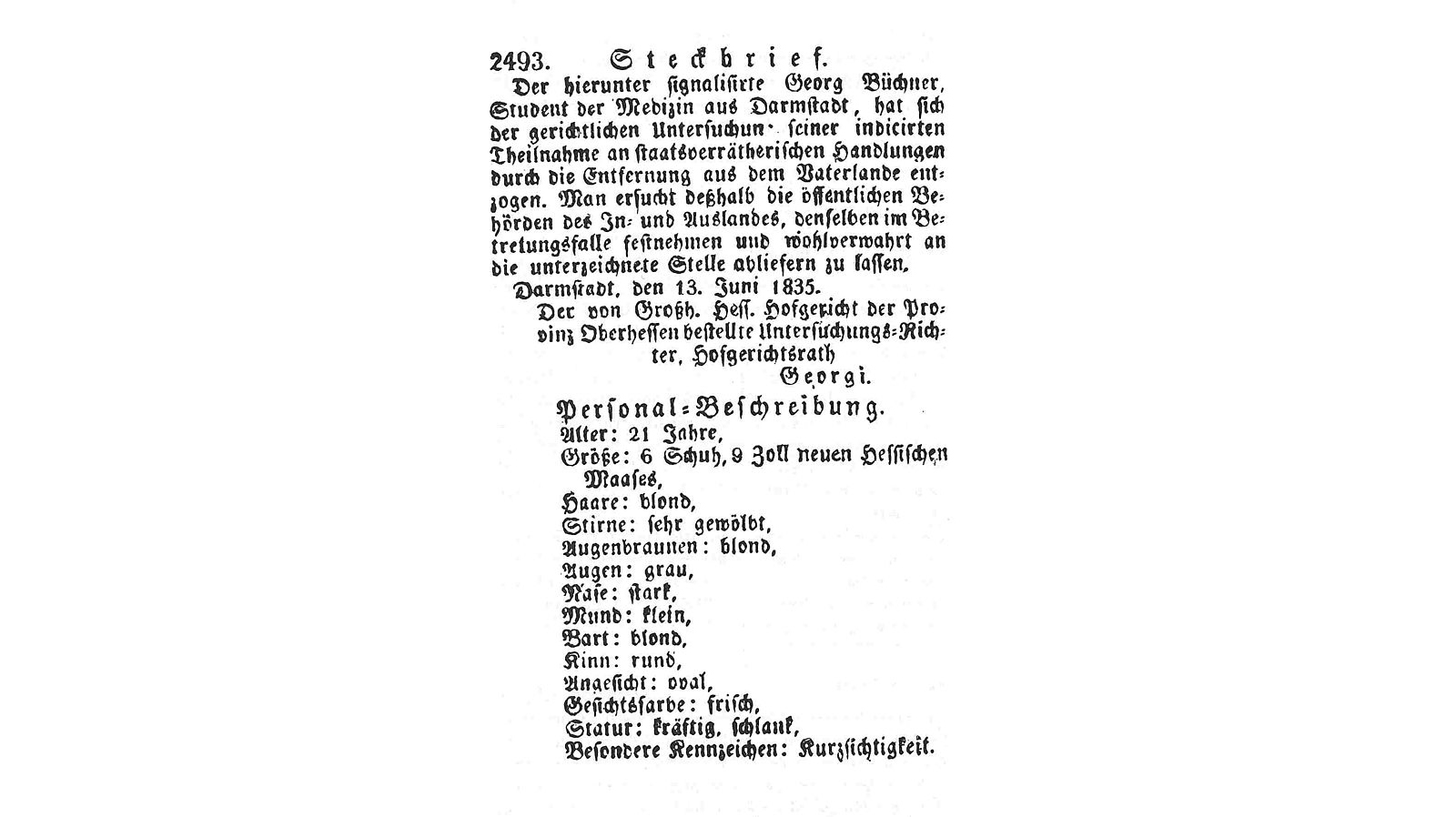

Büchners wacher, aber überaus skeptischer Blick auf die Verhältnisse seiner Zeit, das ging unter die Haut. Wolfgang Hildesheimer hielt just im Jahre 1966 seine Büchner-Preis-Rede, in der er betonte, dass Büchner seinerzeit steckbrieflich gesucht wurde, weil er sich in seinem Land für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hatte. Und dass der Geist dieser Justiz, die einen Büchner und seine Mitstreiter erbarmungslos verfolgte, noch immer vorherrschte und nach wie vor furchtbare Juristen (Hochhuth über Filbinger) ihr Unwesen trieben.

Büchner war eine ganz neue Erfahrung für mich. Er sprach, wie Hildesheimer betont, im Gegensatz zu vielen anderen Dichtern nur über Dinge, die er verstand: das Leben der einfachen Leute, der unteren Schichten. Mein Deutschlehrer, der aus dem hessischen Wetteraukreis Okarben stammte, vermittelte mir das entsprechende historische Kontextwissen der Büchner-Zeit. Gemeinsam waren wir der Überzeugung: dieser Dichter ist brandaktuell.

Mein neuerliches Interesse an Büchner wurde durch ein Buch von Hans Otto Rößer geweckt, das sich mit dem politischen Vermächtnis Büchners befasst.

Rößer hatte bereits 2015 in seinem fulminanten Essay über Büchners Lenz [1] darauf hingewiesen, worauf es diesem Autor ankam: Sich in das Leben des Geringsten zu senken. Er lässt seinen Lenz sagen: Man muß die Menschheit lieben, um in das eigentümliche Wesen jedes einzudringen, es darf einem keiner zu gering, keiner zu hässlich sein, erst dann kann man sie verstehen. Ich verlange in allem Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist’s gut; wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es hässlich ist, das Gefühl, dass was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen beiden, und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen.

Büchners Kritik richtet sich gegen die idealistische Ästhetik Schillers, die in der Aussage gipfelte: Dieser Idealismus ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur.

Büchner wendet sich gegen die Ausgrenzung bestimmter Wirklichkeitsbereiche als für die künstlerische Aneignung ungeeignet. Diese Aussage lässt sich nach Rößer als Plädoyer für eine gesellschaftspolitische Perspektiverweiterung ästhetischer Praxis lesen. Insbesondere Aspekte der Vergesellschaftungsform der beginnenden kapitalistischen Warenproduktion und der damit verbundenen Formen entfremdeter menschlicher Arbeit rücken in den Fokus der Aufmerksamkeit. Damit wird die quasi geheiligte Grundlage bürgerlicher Existenz, die Arbeit an sich, in Frage gestellt, denn ‚es ist im Arbeiten die Differenz der Begierde und des Genusses gesetzt; dieser ist gehemmt, und aufgeschoben’.

Rößer hält den letzten Brief Büchners an Gutzkow vom Juni 1836 neben dem Hessischen Landboten für das wichtigste Dokument in der Diskussion um Büchners politische Ansichten und ihre Beziehung zu seinem literarischen Werk. Er habe sich niemals mehr so grundsätzlich zu strategischen Problemen der Gesellschaftsveränderung geäußert wie in diesem Brief. Insofern könne dieser durchaus als politisches Vermächtnis Büchners gelten. Büchner grenzt sich darin deutlich von Gutzkow ab. Im Brief heißt es:

Uebrigens, um aufrichtig zu sein, Sie und Ihre Freunde scheinen mir nicht grade den klügsten Weg gegangen zu sein. Die Gesellschaft mittels der Idee, von der gebildeten Klasse aus reformiren? Unmöglich! Unsere Zeit ist rein materiell; wären Sie je directer politisch zu Werke gegangen, so wären Sie bald auf den Punkt gekommen, wo die Reform von selbst aufgehört hätte. Sie werden nie über den Riß zwischen der gebildeten und ungebildeten Gesellschaft hinauskommen. Ich habe mich überzeugt, die gebildete und wohlhabende Minorität, so viel Concessionen sie auch von der Gewalt für sich begehrt, wird nie ihr spitzes Verhältniß zur großen Klasse aufgeben wollen. Und die große Klasse selbst? Für die gibt es nur zwei Hebel, materielles Elend und religiöser Fanatismus. Jede Parthei, welche dieße Hebel anzusetzen versteht, wird siegen. Unsre Zeit braucht Eisen und Brod – und dann ein Kreuz oder sonst so was. ‚Ich glaube, man muß’ in socialen Dingen von einem absoluten Rechtsgrundsatz ausgehen, ‚die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volk suchen’ und die abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen lassen.

Mit seinem Hinweis, in socialen Dingen von einem absoluten Rechtsgrundsatz auszugehen, geht es Büchner darum, die Verwirklichungsbedingungen für diesen ‚Rechtsgrundsatz’ zu ermitteln, ihn aus dem Sollen in die erlebte Realität der Menschen zu überführen. Damit wird die häufig abstrakt geführte Menschenrechtsdebatte, so Rößer, um einen entscheidenden Aspekt erweitert: um die sozialen Anspruchsrechte der armen Bevölkerung. Allein in menschenwürdigen Verhältnissen, die den Armen politische Partizipationsrechte und ein Minimum an materiellen Ressourcen und sozialer Sicherheit gewährleisten, konnte aus ihrer Sicht die Menschenwürde verwirklicht werden. Damit Kants kategorischer Imperativ für die Armen handlungsrelevant werden konnte, musste ein anderer ‚kategorischer Imperativ’ verwirklicht werden, nämlich der, ‚alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist’.

Büchner erteilt der Ansicht Gutzkows, die Gesellschaft mittels der Idee, von der gebildeten Klasse aus zu reformieren, eine klare Absage. Nach seiner Auffassung ist der Riß zwischen der gebildeten und ungebildeten Gesellschaft auf diese Weisenicht zu überbrücken. Gegen die Gutzkowsche Reformillusion steht die Aufforderung Büchners, die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volk (zu) suchen. Spuren dessen lassen sich nach Rößer in den Volksdarstellungen in Büchners literarischen Werken finden; vorzugsweise im Woyzeck und in Dantons Tod. Rößer schreibt: Die heuristische Rückwendung der Aufforderung Büchners auf seine eigenen Texte hat das Potenzial, an ihnen neue, bislang unbeachtete oder zumindest nicht im Fokus der literaturwissenschaftlichen Arbeit stehende Dimensionen freizulegen und diskutierbar zu machen und damit die Komplexität und ästhetische Qualität dieser Werke erneut unter Beweis zu stellen.

Während Gutzkow vor allem für das deutsche Bildungsbürgertum schreibt und betont: Für die Massen schreib’ ich nicht. Mein Stil und meine Bildung entfremden mich der Durchschnittsintelligenz, fordert Büchner von seiner Dichterfigur Lenz, sich in das Leben der Geringsten zu versenken und es in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum bemerkten Mienenspiel ‚wiederzugeben’. Das entspricht der Fähigkeit, über die Büchner selbst verfügt: genaue Menschenbeobachtung, verbunden mit der Achtung der dargestellten ‚Geringsten’ und der Sympathie für sie. Rößer betont: Empathie und Sympathie haben für ihn nicht nur eine lebensweltliche, eine moralische Bedeutung, sondern zugleich eine ästhetische. Das unterscheidet seinen Blick auf die Geringsten und das Geringste von der ‚Kaltblütigkeit’, mit der die oberen Schichten der Gesellschaft auf die Unteren herabschauen. Dagegen entspringt die Achtung, die Büchner ihnen entgegenbringt, keiner Sentimentalität und auch keiner nur moralischen Forderung, sondern vor allem den Spuren der Selbstbehauptung und Widerständigkeit, die er seinen Figuren zuschreibt.

Rößer unterzieht die beiden Imperative – in sozialen Dingen von einem absoluten Rechtsgrundsatz auszugehen und die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volk zu suchen – einer eingehenden und überaus differenzierten Analyse. Er weist darauf hin, wie sich Figuren in Büchners Werk mit den ‚Zumutungen’ von oben, mit den Versuchen, disziplinierend in ihr Leben einzugreifen, auseinandersetzen, ihnen begegnen und sie abwehren. Die Orientierungen von oben werden als unverträglich mit den eigenen Lebensinteressen erkannt und entweder offensiv entlarvt und zurückgewiesen oder subversiv ins Leere laufen lassen und umfunktioniert. Als Beispiele nennt er u.a. Woyzecks Reaktion auf die Tugendpredigt des Hauptmanns: Sehn Sie wir gemeinen Leut, das hat keine Tugend, es kommt einem nur so die Natur, aber wenn ich ein Herr wär und hätt ein Hut und eine Uhr und en anglaise und könnt vornehm reden, ich wollt schon tugendhaft seyn. Es muß was Schöns seyn um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl.

Rößer sieht darin Spuren eines neuen geistigen Lebens ebenso wie in der Schlagfertigkeit und dem Situationswitz, die von den Figuren aus dem Volk beherrscht werden; es sind für ihn Meisterstücke schlagfertiger Eloquenz, die von einem reichhaltigen einschlägigen Wortschatz zeugen.

Darüber hinaus sind es die moralischen Orientierungen der Unteren, die auf Spuren eines neuen geistigen Lebens verweisen. Es sind Weisen der Zugewandtheit, des Sich-Kümmerns um den anderen, Weisen dessen, was heute ‚Care-Arbeit’ genannt wird und was zur Elementarform von Solidarität werden könnte. Verhaltensweisen wie Mitleid, Zuwendung und Hilfsbereitschaft zeugen in Büchners Werken von einer materialistischen Verankerung und Einbindung moralischer oder moralnaher Orientierungen in die Not wendenden Handlungen der Unteren. (Zum Beispiel, wenn Woyzeck seinem Stubenkameraden Andres sein Unterhemd vermacht).

Daraus jedoch eine Nähe Büchners zur Religion ableiten zu wollen, weist der Autor entschieden zurück. Im Gegenteil: Während die Vertreter der Oberen die christlichen Werte zynisch zur Demütigung oder zu pseudomoralischen Entsagungspredigten instrumentalisieren, findet Büchner bei den Angehörigen der ‚großen Klasse’ solche Verhaltensweisen, die als Keimformen der Solidarität dann politischen Relevanz bekommen können, wenn sie entwickelt, bewusst gemacht und habituell verfestigt werden, und die ihr Verallgemeinerungspotential dann entfalten, wenn es gelingt, die gesellschaftlichen Kooperationen aus der Dominanz von Privatinteressen zu befreien.

Die Rede von Keimformen und Spuren neuen geistigen Lebens deutet darauf hin, dass Büchner sich der Grenzen der Aufklärung durchaus bewusst ist. Empörungsabfuhr und momenthafte Wutentfaltung an die Stelle des langwierigen Kampfes um die Durchsetzung von Interessen relativieren die Wirksamkeit derartiger Handlungen. Dass Büchner diese Grenze bewusst macht, unterscheidet ihn von bürgerlichen Aufklärern. Er rechnet mit Situationen, wo rationale Situationsanalysen, selbst wenn sie mit suggestiver Metaphorik befeuert werden, ihre Adressaten nicht mehr erreichen. Von Anzeichen eines ‚neuen geistigen Lebens’ kann dann im Blick auf solche ‚Transformationsprozesse’ immer nur die Rede sein, wenn man zugleich ihre Blockaden in Betracht zieht. Die Spuren können ‚zu Hoffnung’ berechtigen, in ihren Formen der Verwicklung und Einbindung in Herrschaftsverhältnisse jedoch auch Grund zur ‚Verzweiflung’ geben.

Büchner hatte es zu seiner Zeit mit miserablen sozialen Verhältnissen zu tun. Daher führte seine Spurensuche zu mikroskopisch kleinen Befunden. Es war eine Suche nach den Elementen der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die zum über diese Wirklichkeit hinausweisenden ‚Gedanken’ drängen. Das unterscheidet ihn von Utopisten und Projektmachern, die im ‚Volk’ ein weißes Blatt sehen, worauf sie ihre wunderschönen Zukunftszeichen auftragen können. Büchner sieht dagegen in den Unteren Subjekte mit der Fähigkeit zur Aneignung und kollektiven Veränderung ihrer Lebensbedingungen, konkretisiert in der Entwicklung ihres ‚geistigen Lebens’, ihrer Subjektivität. Niemand anderes als die Unteren selbst sind es, die ihre Verhältnisse verändern können. Dazu müssen Elemente der ‚Bildung eines neuen geistigen Lebens’ mit denen ‚politischer Bildung’ zusammenkommen – vermittelt durch und als Momente eingreifender sozialer und politischer Praxis.

Ich lese daraufhin Dantons Tod, den Lenz, Leonce und Lena und Woyzeck noch einmal. Unbegreiflich, wie ein Einundzwanzigjähriger ein solches Werk schreiben konnte. Es enthält alles: existentialistische Anklänge; Religionskritik; Einsicht in politische Handlungslogiken; eine Absage an Aufklärungsillusionen und Romantik; Ironie vom Feinsten und viel ‚Realismus’ über die ‚Vernunft des Volkes‘ und den Lauf der Geschichte. Seine Themen: Schöpfung; Liebe; Leiden; Melancholie; Langeweile; Leere; Zeit; Angst; – sind die der großen Literatur. Vor allem finden sie sich bei Shakespeare – wohl das dichterische Ideal Büchners. Wie Büchner diese Themen variiert und in teilweise surreale Formulierungen fasst, das ist singulär und in hohem Maße kunstvoll.

Einige Zitate sollen als Anregung dienen, seine Werke einmal wieder zu lesen:

Zunächst aus Dantons Tod.

Auf Camilles Hinweis, keine Zeit mehr zu verlieren, antwortet Danton, der sich gerade ankleidet: Aber die Zeit verliert uns. Das ist sehr langweilig, immer das Hemd zuerst und dann die Hosen drüber zu ziehen und des Abends ins Bett und morgens wieder heraus zu kriechen und einen Fuß immer so vor den anderen zu setzen; da ist gar kein Absehen, wie es anders werden soll. Das ist sehr traurig, und dass Millionen es schon so gemacht haben, und dass Millionen es wieder so machen werden, und dass wir noch obendrein aus zwei Hälften bestehen, die beide das nämliche tun, so dass alles doppelt geschieht – das ist sehr traurig. Als Camille darauf meint, er spräche in einem ganz kindlichen Ton, antwortet Danton ganz lapidar: Sterbende werden oft kindisch.

Vor dem Revolutionstribunal stehend, das ihn verurteilen wird, sagt er: Übrigens, was liegt mir an euch und eurem Urteil? Ich hab es euch schon gesagt: das Nichts wird bald mein Asyl sein; – das Leben ist mir zur Last, man mag mir es entreißen, ich sehne mich danach, es abzuschütteln… Die Welt ist das Chaos. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgeist.

Im Lenz antwortet der von Angst besessene Dichter dem Pfarrer Oberlin: Ja, Herr Pfarrer, sehen Sie, die Langeweile! Die Langeweile! O, so langweilig! Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll; ich habe schon allerlei Figuren an die Wand gezeichnet. Als Oberlin ihn auffordert, sich zu Gott zu wenden, meint Lenz nur: Ja, wenn ich so glücklich wäre wie Sie, einen so behaglichen Zeitvertreib aufzufinden, ja, man könnte sich die Zeit schon so ausfüllen. Alles aus Müßiggang. Denn die meisten beten aus Langeweile, die andern verlieben sich aus Langeweile, die dritten sind tugendhaft; die vierten lasterhaft, und ich gar nichts, gar nichts, ich mag mich nicht einmal umbringen; es ist zu langweilig!

Etwas später heißt es: Hören Sie denn nichts? Hören Sie denn nicht die entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreibt und die man gewöhnlich die Stille heißt?

Und der Schluss lautet: Er tat alles, wie es die andern taten; es war aber eine entsetzliche Leere in ihm, er fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen, sein Dasein war ihm eine notwendige Last… So lebte er hin…

In Leonce und Lena heißt es gleich zu Beginn: Dass die Wolken schon seit drei Wochen von Westen nach Osten ziehen. Es macht mich ganz melancholisch. In einem seiner Monologe sagt Leonce: Mein Leben gähnt mich an wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal, einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ecke, die letzten Tänzer haben die Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an. Ich stülpe mich jeden Tag vierundzwanzigmal herum wie einen Handschuh. O, ich kenne mich, ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, was ich in acht Tagen, was ich in einem Jahre denken und träumen werde. Gott, was habe ich denn verbrochen, dass du mich wie einen Schulbuben meine Lektion so oft hersagen lässt?

Schließlich Lena über Leonce, den sie heiraten soll: Er war so alt unter seinen blonden Locken. Den Frühling auf den Wangen und den Winter im Herzen! Das ist traurig. Der müde Leib findet sein Schlafkissen überall, doch wenn der Geist müd ist, wo soll er ruhen? Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke: ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie s i n d.

Am Schluss des Stückes entwerfen Leonce, Lena und Valerio ein Art Utopie; Leonce fragt: Wollen wir ein Theater bauen? Lena: Aber ich weiß besser, was du willst; wir lassen alle Uhren verschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinaufdestillieren, und das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken.

Valerio: Und ich werde Staatsminister, und es wird ein Dekret erlassen, dass, wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird; dass, wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist; dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird; und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine commode Religion!

Im Woyzeck entlarvt dieser die herrschende Moral auf denkbar knappste Weise: Wir arme Leut – Sehn Sie, Herr Hauptmann: Geld, Geld! Wer kein Geld hat – Da setz einmal eines seinesgleichen auf die Moral in die Welt! Man hat doch auch sein Fleisch und Blut. Unsereins ist doch einmal unselig, in der und der andern Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.

Etwas später: Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl!

Fazit: Büchner verknüpft seine ästhetischen Ansprüche auf nahezu ideale Weise mit seinen politischen Anliegen. Diese gelungene Synthese aus Politik und Ästhetik ist wohl nur möglich, weil er über eine ausgeprägte soziale Empathie verfügt, sich in das Leiden der Geringsten rein zu versetzen. Die Dimension des Politischen in Büchners Werk herausgearbeitet zu haben, ist das Verdienst Rößers, dessen Buch in jeder Hinsicht lesenswert ist.

[1] Hans Otto Rößer: Die kritische Perspektive aufs Subjekt in Büchners Lenz, in: Georg Büchner Jahrbuch 10

Bildquelle: Judge Georgi, Public domain, via Wikimedia Commons

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!