Mit sehr deutschen Augen blickte Marion Gräfin Dönhoff, die langjährige Herausgeberin der ZEIT, im Jahr 1984 auf den Vorwahlkampf der Demokratischen Partei in den USA. Sie konnte nicht verstehen, dass sich die Herausforderer des damaligen Präsidenten Ronald Reagan in einer Fernsehdiskussion gegenseitig hart attackierten, statt die Versäumnisse, Korruption und Fantasielosigkeit seiner Administration ins Visier zu nehmen. Ihr wollte aber auch nicht einleuchten, dass es, anders als in Deutschland, keine eingetragenen und beitragszahlenden Parteimitglieder gab, kein von einem Parteivorstand abgesegnetes Programm und keine richtige Parteiorganisation auf Bundesebene. „Amerikas merkwürdige Wahlsitten“, so der Titel ihres Artikels , waren nicht nur irritierend, sondern auch beunruhigend. „Hoffentlich passiert nichts!“ endet ihr Artikel nach einem kurzen nostalgischen Rückblick auf die Amtszeit John F. Kennedys und die frühen Amtsjahre Richard Nixons.

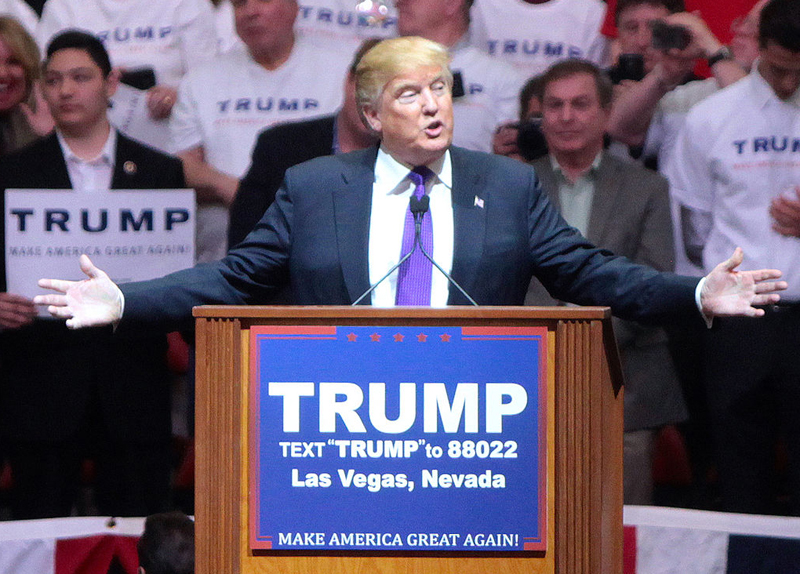

Mit Blick auf die Vorwahlen in den USA im Jahr 2016 könnte man flapsig sagen: Nostalgie ist auch nicht mehr, was sie einmal war. Angesichts des bis heute ungebrochenen Siegeszugs eines gewissen Donald Trump, eines zum Volkstribun gewendeten Immobilienmilliardärs aus New York, der fast täglich durch Pöbeleien, Beleidigungen, Großspurigkeit und übelste rassistische Bemerkungen auf sich aufmerksam macht, kann man nur geschockt über den Atlantik blicken und sich wünschen, dass eines nicht passiert: Dass „The Donald“ Präsidentschaftskandidat der Republikaner und dann gar noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Mit jedem seiner Wahlerfolge wird das jedoch wahrscheinlicher, zumal seine Herausforderer bei den Republikanern auch nicht gerade appetitliche Dinge sagen.

Wie konnte es dazu kommen? Um diese Frage soll es in diesem Beitrag gehen, und ich werde versuchen, anders als viele Journalisten, sie mit Hilfe politikwissenschaftlicher Forschung zu beantworten. Eine weitere wichtige Frage lautet: Lässt sich das Debakel einer Trump-Kandidatur oder gar Präsidentschaft noch verhindern? Ersteres kaum noch, letzteres vielleicht eher, aber das hängt auch davon ab, wen die Demokraten nominieren werden. Auf jeden Falls müssen wir uns auf ein turbulentes Wahljahr einstellen.

Unbeabsichtigte Folgen von sinnvollen politischen Reformen

Zunächst jedoch zu merkwürdigen Wahlsitten: Wann immer man in den USA unzufrieden war mit den herrschenden politischen Verhältnissen, suchte man Rettung in der Devise „Mehr Demokratie“. Gründe dafür gab es genug, wenn man an korrupte Parteimaschinen in den großen Städten, an unfähige Verwaltung oder den Ausschluss der Afro-Amerikaner vom Wahlrecht denkt, der erst in den 1960er Jahren ein offizielles Ende fand. Der „Progressiven Bewegung“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren besonders die Parteimaschinen ein Dorn im Auge, die man durch Vorwahlen – also Öffnung der Kandidatenaufstellung für die Bürgerinnen und Bürger – entmachten wollte. Neue Dringlichkeit erfuhr dieses Verlangen nach einem katastrophal verlaufenden Parteitag der Demokraten im Jahr 1968, als mit der Nominierung des Vizepräsidenten Hubert Humphrey die vielen in den Vorwahlen für Antikriegskandidaten abgegeben Stimmen praktisch ignoriert wurden.

Während die amerikanische Verfassung als Bollwerk repräsentativer Demokratie angesehen werden kann, da sie nur schwer zu ändern ist und der politische Wille trotz aller Mängel der Verfassung dazu fehlt, zeigte man sich experimentierfreudig bei den übrigen Spielregeln des politischen Wettbewerbs, meist mit dem Ziel, mehr Demokratie zu wagen. Also mehr Menschen an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Dass dies erreicht wurde, kann man auch in diesem Wahljahr beobachten: Bei den Republikanern haben sich bislang (7. März) mehr als 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger an den Vorwahlen beteiligt, bei den Demokraten waren es 7,1 Millionen . Wenig, gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten. Viel, gemessen an der Zahl derjenigen, die in Deutschland an der Kandidatenaufstellung beteiligt sind. Nur kurz erwähnt sei, dass dieses System der Vorwahlen auch in Deutschland hin und wieder diskutiert wird, so vom SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel im Jahr 2010 . Aber dann lässt man doch wieder die Finger davon.

Die Partei entscheidet trotz allem – dachte man

Dabei holten sich die Parteieliten zurück, was sie bei den Reformen hatten aufgeben müssen. Zu diesem Schluss kamen die Politologen Hans Noel und seine Kollegen in ihrem 2008 erschienen Buch „The Party Decides. Presidential Nominations Before and After Reform“. Wenn man unter Partei nicht nur den Vorstand oder die Delegierten eines Parteitages versteht, sondern ihre Amtsträger, Spender und viele andere, die sich einmischen, und den Vorwahlkampf als eine Art Selbstkoordination all dieser unterschiedlichen Akteure ansieht, dann sind es letztlich doch die Parteien, die entscheiden, wer Kandidat oder Kandidatin wird. In der Regel schon, bevor der Wahlkampf sichtbar losgeht, also während der „unsichtbaren Vorwahlen“ im Jahr vor der Wahl. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die „endorsements“, die öffentlich zu Protokoll gegebene Unterstützung durch andere Partei-Akteure, die ein Kandidat einsammeln kann. Dies galt zumindest für das Jahr, in dem Marion Dönhoff die USA bereiste. Und für andere Wahlen, die zwischen 1980 und 2004 nach diesen Spielregeln durchgeführt wurden.

Doch 2016 erscheint vieles anders, wie einer der Autoren dieser Studie kürzlich in der New York Times eingestehen musste . Fleißige Köpfe und Hände haben bei Wikipedia zusammengetragen, wie viele „endorsements“ die Kandidaten bislang eingesammelt haben . Ein kurzer Blick genügt, um festzustellen, dass Donald Trump die Liste nicht anführt. Allein die Liste früherer und amtierenden Gouverneure, die den inzwischen ausgeschiedenen Jeb Bush unterstützten, ist wesentlich länger und eindrucksvoller. Gerade mal zwei amtierende Gouverneure halten dagegen zu Trump, und dann noch zwei ehemalige Gouverneure, darunter Sarah Palin, die sich medienwirksam in einer satirereifen Rede (aber ganz ernst gemeint) dazu äußerte. Doch beeindrucken lässt sich das Fußvolk der Republikanischen Partei davon offensichtlich nicht. Und es scheint auch nicht zur Kenntnis zu nehmen, was man als Europäer bei der Liste der Trump-Unterstützer mit Unbehagen feststellt: Trump erfreut sich der Unterstützung der europäischen Rechten, darunter Nigel Farage von der UK Independence Party oder Geert Wilders von der holländischen Freiheitspartei. (Frauke Petry und Alexander Gauland von der AfD fehlen in der Liste noch, aber die schauen ohnehin eher nach Osten.)

Wer unterstützt eigentlich Trump?

Das Fußvolk der Republikaner ist offensichtlich wenig beeindruckt von der fehlenden Unterstützung des Kandidaten Trump durch das Parteiestablishment. Doch wer umgibt Donald Trump eigentlich? Diese Frage stelle ich mir bei jedem Foto, dass den Kandidaten mit jubelnder Menge zeigt. Die ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft kann man dabei nicht erkennen. Meist sind es weiße Gesichter, Junge, Alte, Männer und Frauen, die ihre Begeisterung zur Schau tragen, ob nun inszeniert oder nicht. Exit Polls, also Befragungen der Wählerinnen und Wählern nach Verlassen des Wahllokals, helfen da schon weiter. Dabei stößt man auf Erstaunliches: 96 Prozent der Wähler bei den Republikanern in New Hampshire waren weiß. In South Carolina mit einem größeren Anteil an Afroamerikanern an der Gesamtbevölkerung waren ebenfalls 96 Prozent der Wähler bei den Republikanern weiß . In Texas 82 Prozent, in Virginia 86 Prozent. Was diese Wähler auszeichnet, ist ihre Angst (ein Wort, das inzwischen Eingang in die englische Sprache erhalten hat, meist mit dem Zusatz „German“): 72 Prozent der Wähler in New Hampshire machen sich große Sorgen über den Zustand der Wirtschaft, 22 Prozent sind immerhin noch etwas besorgt. Nur 6 Prozent machen sich keine Sorgen. In Virginia sind es ebenfalls 92 Prozent, die sich Sorgen um die Wirtschaft machen. Ähnlich ist es bei der Angst vor Terrorismus: 90 Prozent der republikanischen Wähler in New Hampshire machen sich Sorgen über einen terroristischen Angriff in den USA. Glaubt man den Antworten, dann gibt es zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in den USA, die vom wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre nichts mitbekommen haben oder ihm zumindest nicht trauen. Schlimmer noch: Es geht um Bürgerinnen und Bürger, die sich vom Republikanischen Establishment verraten fühlen, und jetzt einem Kandidaten auf den Leim gehen, an dem viele schätzen, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt: „Tells it as it is“ – diese Eigenschaft halten immer 17 Prozent der Wähler in New Hampshire für wichtig, und 72 Prozent von ihnen stimmten für Trump.

Trump: Weder ein Konservativer noch ein Republikaner?

Unbeeindruckt von dem, was Kommentatoren über Trump schreiben – dass er ein Demagoge sei, ein Monster, ein post-faschistischer Populist oder gar Amerikas moderner Mussolini, wie der Kolumnist Dana Milbank in der Washington Post schreibt – geben ihm durchschnittliche Amerikaner ihre Stimme.

Unbeeindruckt sind sie vor allem von der Feststellung politischer Beobachter, dass Trump weder ein Konservativer, noch ein Republikaner sei. Beides schien bis vor kurzem zusammen zu gehören, zwei Seiten einer Medaille zu sein. Die republikanische Partei verstand sich als Vehikel der konservativen Bewegung und die konservative Bewegung im Lande sah in der Republikanischen Partei ihren politischen Arm, mit dessen Hilfe man politische Ämter zu erobern gedachte. Beim Vergleich der beiden großen politischen Parteien der USA, der Demokraten und der Republikaner, glaubten die Politikwissenschaftler Matt Grossman und David Hopkins eine Asymmetrie feststellen zu können: Hier die ideologischen Republikaner, dort die Gruppeninteressen vertretenden Demokraten. Und nun stimmen Menschen, die sich selbst als konservativ bezeichnen oder als sogar als sehr konservativ, mehrheitlich für den Kandidaten Donald Trump, der sich – wenig politisch korrekt – um ideologische Label nicht kümmert oder einfach von sich behauptet, er sei ein „common-sense conservative“.

Das hat die Gralshüter der konservativen Bewegung in den USA schockiert, wie die Februar- Ausgabe eines der Leitorgane der Konservativen, der Zeitschrift „National Review“, beweist: „Against Trump“ heißt es auf der Titelseite und im Innern bezeichnen die Herausgeber Trump als „philosophisch nicht verankerten politischen Opportunisten“, der den breiten ideologischen Konsens innerhalb der Republikanischen Partei über den Haufen werfe zugunsten eines ungebändigten Populismus und dann auch noch den starken Mann abgebe.

Nun, die Theoretiker der Republikanischen Partei müssten es eigentlich besser wissen. Die Partei bekommt nun die Quittung für acht Jahre politischer Obstruktion der Obama-Administration, für mangelnde Bereitschaft zum Kompromiss und das Gewährenlassen eines politischen Mobs, der mit allerlei derben Sprüchen, vor allem während der Diskussion um die Gesundheitsreform, für Unruhe sorgen konnte. Und sie bekommt zu spüren, dass der von ihren Sprechern und Aktivisten forcierte ideologische Purismus bei den eigenen Anhängern nicht ankommt.

Ideologischer Purismus: nein danke

Das hätte man in den Denketagen der Republikanischen Partei wissen können. Denn lange bekannte Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass viele Bürgerinnen und Bürger der USA sich zwar als konservativ bezeichnen, aber damit nicht die dogmatisch vertretene Lehre des konservativen Establishments von möglichst wenig Staat unterschreiben. Sie erwarten von ihrer Regierung in Washington nicht, dass sie möglichst wenig regiert, sondern dass sie durch ihre Programme für ökonomische Chancen und soziale Sicherheit sorgt, die das Leben für viele erst planbar macht. Auf die Errungenschaften des New Deal wie die Rentenversicherung oder später hinzugekommene Elemente des Sozialstaats wie die Krankenversicherung für Rentner oder Arme möchten sie nicht verzichten, schon weil sie über viele Jahre in diese Programme eingezahlt haben. Dabei sind sie keineswegs begeisterte Steuerzahler, die gern einen größeren Teil ihres Einkommens für Dienstleistungen des Staates hergeben würden. Dafür ist ihre Furcht vor Verschwendung und Inkompetenz der Bürokratie in Washington einfach zu groß, nicht zuletzt auch deshalb, weil diese durch ständige Propaganda der konservativen Bewegung geschürt wird.

Sorgfältige Analysen großer Mengen an Umfragedaten haben die beiden Politikwissenschaftler Christopher Ellis und James A. Stimson zu dem Ergebnis kommen lassen, dass es immer eine Mehrheit für einen aktiven Staat im Lande gab, wenn man die Bürgerinnen und Bürger nach konkreten Regierungsprogrammen fragte. In ihrem 2012 erschienen Buch „Ideology in America“ zeigen sie, dass diese liberale Grundstimmung seit den 1950-Jahren stets in der Mehrheit war, auch wenn dieser „operational liberalism“ Schwankungen unterlag. Ihre Aufmerksamkeit gilt auch einer Gruppe von gut 20 Prozent der Wähler, die sie als „conflicted conservatives“ bezeichnen, Menschen, die sich aufgrund ihres traditionellen Lebensstils oder ihrer Religiosität als konservativ definieren, gleichwohl darauf bauen, dass die Bundesregierung sie nicht im Stich lässt und daher für Trump‘sche Propaganda empfänglich sein dürften. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen die beiden Forscher Benjamin Page und Lawrence Jacobs, als sie die Einstellungen ihrer Landsleute zu sozialer Ungleichheit, Steuern und den Sozialprogrammen der Bundesregierung genauer unter die Lupe nahmen. Ihr 2009 erschienenes Buch „Class War? What Americans Really Think About Economic Inequality” könnte als Blaupause für den Wahlkampf des Demokraten Bernie Sanders dienen, aber das Unbehagen über die wachsende Ungleichheit teilt auch eine Mehrheit der Republikaner, was die Unterstützung Donald Trumps durch Wähler erklären könnte, die sich selbst als sehr oder mäßig konservativ bezeichnen.

Die Mär von der gemäßigten politischen Mitte

Kein Zweifel, hier gibt es eine Bruchstelle zwischen konservativen Wählern und dem ideologischen Establishment der Republikanischen Partei, die von einem cleveren Populisten genutzt werden konnte. Doch es bleibt die Frage, wie sehr sich manche Wähler überwinden mussten, Trump zu wählen, nicht nur, weil er ihren traditionellen konservativen Überzeugungen in mancher Hinsicht nicht entspricht, sondern auch, weil er mit üblen Äußerungen über Frauen, illegale Einwanderer oder Muslime die Regeln des politischen Anstands verletzt hat. Gerade bei den sich als moderat bezeichnenden Wählern in der politischen Mitte würde man solches Unbehagen vermuten. Doch weit gefehlt, sagen die beiden Politikwissenschaftler Doug Ahler und David Broockman: Donald Trump ist ein Lehrbuchbeispiel für einen moderaten Politiker . Denn in der als „moderat“ bezeichneten politischen Mitte, wo man Mäßigung und gesunden Menschenverstand vermuten würde, tummeln sich Leute mit extremen Ansichten zu bestimmten politischen Themen, die sich durch einen Politiker wie Trump gut vertreten fühlen. Die von Washington aus betriebene Polarisierung zwischen den Parteien hat zwar im Lande zu größerer Abneigung zwischen Republikanern und Demokraten geführt, aber wenn es um politische Streitfragen geht, bevorzugen viele US-Bürger eine Mischung von linken und rechten Positionen. Fasst man die zusammen, erhält man das trügerische Bild einer gemäßigten politischen Mitte, doch die dort angesiedelten Wähler sind weniger an ideologisch-politisch korrekten Politikern interessiert, sondern an Leuten, die ihre eigene bunte Mischung aus rechten und linken Einstellungen repräsentieren.

Die quasi-feindliche Übernahme der Republikanischen Partei durch einen Rechtsauslager wie Donald Trump, der mit Links und mit Rechts kämpft, wie es ihm gerade passt, hat die Republikaner ins Mark getroffen. Ob sie das sich anbahnende Fiasko noch abwenden können, ist noch nicht entschieden. Viel Geld wurde schon vernichtet mit der Unterstützung schwacher Kandidaten wie Jeb Bush. Von einer prall gefüllten Wahlkampfkasse lassen sich die Außenseiter bei den Republikanern und Demokraten jedoch nicht vom Platz scheuchen.

Doch damit enden auch schon die Gemeinsamkeiten der Antiestablishment-Kandidaten der beiden Parteien, Donald Trump und Bernie Sanders. Während der eine mit seinen Milliarden protzt und sich damit von den geldhörigen Kandidaten des Parteiestablishments absetzt, kann der andere auf eine bislang nicht dagewesene Zahl von Kleinspendern verweisen, die es ihm erlaubten, der Favoritin auf Demokratischer Seite, Hillary Clinton, zuzusetzen.

Hoffentlich passiert nichts? Zu viel ist schon passiert oder zu wenig, je nachdem wie man zur Republikanischen Partei steht. Es gibt allen Grund zur Sorge, auch weil die voraussichtliche Kandidatin der Demokraten Hillary Clinton keine echte Hoffnungsträgerin ist. Auf den Präsidenten oder die Präsidentin kommt es jedoch an. Er oder sie, das wissen wir seit George Bush nur allzu gut, kann nicht nur Schaden abwenden, sondern auch enormen Schaden anrichten.

Bildquelle: Wikipedia, Gage Skidmore.CC BY-SA 4.0