Dass das Vergangene nicht tot ist und wir die Erinnerung daran wachhalten müssen, darauf besinnen wir uns in diesen Wochen immer wieder. Vor 80 Jahren stand die Hitler-Diktatur, die jahrelang fast ganz Europa terrorisierte, weite Teile zerstört, die den 2. Weltkrieg vom Zaun gebrochen hatte, die sechs Millionen Juden hatte ermorden lassen, kurz vor ihrem Ende. 80 Jahre nach Kriegsende legt die schöne Stadt Freiburg die hässliche Seite ihrer Stadt frei und gewährt den Besuchern des neuen NS-Dokumentationszentrums einen Blick hinter die Fassaden. Die Dauerausstellung über die Geschichte Freiburgs und der Region zwischen 1918 und der Gegenwart ist im alten Verkehrsamt untergebracht, das 1935 von den Nazis gebaut worden war. Es liegt mitten in der malerischen Stadt, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. In Zeiten eines wachsenden Antisemitismus und zunehmender Fremdenfeindlichkeit, in denen eine rechtsextreme, ja „Nazi-Partei“(NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst) in fast allen Parlamenten sitzt, die bei der letzten Bundestagswahl zweitstärkste Kraft wurde, die die NS-Zeit eher verharmlost, ist dieses Doku-Zentrum ein Signal der Stadt, wie Oberbürgermeister Martin Horn(parteilos) bei der Einweihung betonte: „Noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg war die Demokratie in Deutschland und weltweit so stark unter Druck. Das Doku-Zentrum ist unsere Antwort darauf, um moderne, emotionale Gedenkarbeit und Demokratieförderung zu verbinden.“

Der Start in das Museum erschrickt den Besucher. Er steht nämlich urplötzlich vor einem großen Farbfoto, das einen NS-Aufmarsch auf dem malerischen Münsterplatz zeigt. Beklemmend, wenn man sich dazu an anderer Stelle die Töne, Reden und das Geschrei der 50000 Menschen besorgt. Adolf Hitler war hier in Freiburg, ihm jubelten die Tausenden zu, auch sein übler Propaganda-Chef Josef Goebbels ist auf einem Foto zu sehen, dazu die Hakenkreuzfahnen, Plakate mit NS-Symbolen und das ganze Brimborium. Dazu die Geschichte von Gewalt und Willkür, wie sie auch in Freiburg stattfand, wie man eine ganze Region arisierte, den Juden die Geschäfte wegnahm, sie diffamierte und verächtlich machte und Tausende dabei standen und applaudierten. Der NS-Staat, wie er sich einer Stadt annahm von Grund auf, bis er alles kontrollierte. Ja, es gab auch hier Widerstand, im Kleinen, die Begeisterung über den Führer und der Opportunismus vieler, die einfach dabei sein wollten, überwog fast alles.

Der Start in das Museum erschrickt den Besucher. Er steht nämlich urplötzlich vor einem großen Farbfoto, das einen NS-Aufmarsch auf dem malerischen Münsterplatz zeigt. Beklemmend, wenn man sich dazu an anderer Stelle die Töne, Reden und das Geschrei der 50000 Menschen besorgt. Adolf Hitler war hier in Freiburg, ihm jubelten die Tausenden zu, auch sein übler Propaganda-Chef Josef Goebbels ist auf einem Foto zu sehen, dazu die Hakenkreuzfahnen, Plakate mit NS-Symbolen und das ganze Brimborium. Dazu die Geschichte von Gewalt und Willkür, wie sie auch in Freiburg stattfand, wie man eine ganze Region arisierte, den Juden die Geschäfte wegnahm, sie diffamierte und verächtlich machte und Tausende dabei standen und applaudierten. Der NS-Staat, wie er sich einer Stadt annahm von Grund auf, bis er alles kontrollierte. Ja, es gab auch hier Widerstand, im Kleinen, die Begeisterung über den Führer und der Opportunismus vieler, die einfach dabei sein wollten, überwog fast alles.

Der Fall Martin Heidegger

Wer genau hinschaut, stößt beim Rundgang durch das mehrstöckige Haus auf den weltbekannten Philosophen Martin Heidegger. Der Mann ist umstritten, wenn man es zurückhaltend kommentieren will, was der Mann alles gemacht und gesagt hat in jener Zeit. Früh trat er in die NSDAP ein, weil er sich für Hitler begeisterte und wohl auch, weil er unbedingt Rektor der Freiburger Universität werden wollte. In dieser Funktion nahm Rektor Heidegger an der Bücher-Verbrennung teil, die wegen schlechten Wetters erst am 24. Juni 1933 stattfand. Die Rede ist dokumentiert: „Flamme künde uns, leuchte uns, zeige uns den Weg, von dem es kein Zurück mehr gibt. Flammen zündet, Herzen brennet.“ Die Bücherverbrennungen in vielen deutschen Hochschulstädten der deutschen Studentenschaft standen unter dem Titel: „Wider den undeutschen Geist.“ Martin Heidegger bejubelte an anderer Stelle, unter anderem im Zentralorgan der Nazis „Völkischer Beobachter“ den Führer, zu dem er „Vertrauen als Staatsführer(habe), dass er das deutsche Volk aus seiner Not und Bedrückung herausführen wird.““.

Ob Heidegger Nazi war, Mitläufer, Opportunist, Antisemit? Wer den Rundgang fortsetzt, wird den Gedanken an seine Geschichte und seine Jubelarien auf Hitler nicht so schnell mehr los. Dass die Nazis nicht nur eine Arbeiterpartei waren, sondern auch Zustimmung von der Intelligenz hatten, von der Industrie, dass Millionen Deutsche Mitglieder waren in der NSDAP. Nach dem Krieg, als alles kaputt war und einige sich verantworten sollten, wollte es keiner gewesen sein. Heidegger nahm für sich in Anspruch, dass es sich um einen „vorübergehenden Irrtum“ seinerseits gehandelt habe. Bis zu seiner Emeritierung 1951 wurde über Heidegger ein Lehrverbot verhängt. Karl Jaspers urteilte in einem Gutachten: Heideggers Denkungsart sei „ihrem Wesen nach unfrei, diktatorisch und kommunikationslos. Sich selbst sah Heidegger als „Führer des geistigen Deutschland.“

In die Dauerausstellung einbezogen ist der frühere Luftschutzkeller des Hauses. „Das ist ein bedrückender Eindruck“, wird der Zeitzeuge Felix Rottberger zitiert, „aber das soll es ja auch sein, so soll es wirken.“ Rottberger ist 88 Jahre alt, ein Jude, der den Holocaust überlebt hat. Architektonisch sticht ein großer, begehbarer Würfel im gläsernen Gedenkraum hervor. Auf diesem Kubus stehen die Namen der Menschen aus der Region, die zwischen 1933 und 1945 verfolgt und ermordet wurden. 1048 Namen. In den Boden eingelassen sind mehrere Fundamentsteine der Synagoge, die bis 1938 auf dem heutigen Platz der Alten Synagoge stand. Diese Steine wurden bei Bauauarbeiten für den Gedenkbrunnen entdeckt.

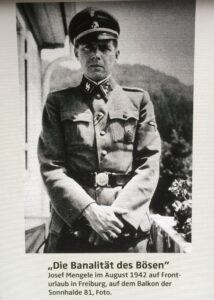

Immer erinnern uns Fotos, Infotafeln und bewegende Zeitzeugenberichte an die NS-Geschichte- in einer Zeit, da die Zahl der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen schwindet und die Erinnerungen verblassen. Man sieht einen der schlimmsten Figuren der Nazi-Zeit, den berüchtigten KZ-Auschwitz-Arzt Mengele in Freiburg.Gemeldet war er 1943/44 in der Sonnhalde 81 der Stadt, er wohnte bei den Eltern seiner Frau Irene Schöenbein. In Briefen beklagte sich der Massenmörder über die „Öde des Alltags und des KL-Betriebs“. In einer anderen Info lesen wir folgenden Text über die Deportation der Familie Spindler: “ Am 24. März 1943 wurden 16 Mitglieder der Familie Spindler in Herbolzheim von Polizeibeamten als „Zigeuner“ verhaftet. Um 16.41 Uhr fuhr der Zug ab, der sie vor den Augen der Herbolzheimerinnen und Herbolzheimer ins Lager Auschwitz II Birkenau brachte. Nur die beiden Brüder Franz und Lorenz Spindler überlebten.

Immer erinnern uns Fotos, Infotafeln und bewegende Zeitzeugenberichte an die NS-Geschichte- in einer Zeit, da die Zahl der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen schwindet und die Erinnerungen verblassen. Man sieht einen der schlimmsten Figuren der Nazi-Zeit, den berüchtigten KZ-Auschwitz-Arzt Mengele in Freiburg.Gemeldet war er 1943/44 in der Sonnhalde 81 der Stadt, er wohnte bei den Eltern seiner Frau Irene Schöenbein. In Briefen beklagte sich der Massenmörder über die „Öde des Alltags und des KL-Betriebs“. In einer anderen Info lesen wir folgenden Text über die Deportation der Familie Spindler: “ Am 24. März 1943 wurden 16 Mitglieder der Familie Spindler in Herbolzheim von Polizeibeamten als „Zigeuner“ verhaftet. Um 16.41 Uhr fuhr der Zug ab, der sie vor den Augen der Herbolzheimerinnen und Herbolzheimer ins Lager Auschwitz II Birkenau brachte. Nur die beiden Brüder Franz und Lorenz Spindler überlebten.

Postbote Bächle hingerichtet

Eine andere Info erinnert an die Druckerei Goldschagg, die die Plakate des Sondergerichts druckte. Der Inhaber und sein Sohn Edmund waren in der SPD aktiv. 1943/44 versteckten sie die als jüdisch verfolgte Else Rosenfeld. 1945 gründete Edmund Goldschagg in München(zusammen mit Franz Josef Schöningh, August Schwingenstein und dem nachgerückten Werner Friedmann) die „Süddeutsche Zeitung“.Goldschagg war von der ersten Ausgabe der SZ am 6. Oktober 1945 bis 1951 Chefredakteur. Zum Thema Sondergericht: Zwischen 1943 und 1945 verhängte das Freiburger Sondergericht mindestens 19 Todesurteile. So wurde der Postbote Josef Bächle hingerichtet, weil er Pakete geöffnet und daraus Lebensmittel gestohlen hatte. Bächle war seit 1929 Mitglied der NSDAP. Ein Foto zeigt die angebliche Begeisterung der Elsässer für die Nazis: „Befreite Elsässer danken dem Führer. Heil Hitler!“ Und abseits aller Gewalt, Willkür und des Krieges gibt es Tourismus in Freiburg, bis zu 10000 Zwangsarbeiter, werden Menschen nach Theresienstadt deportiert, wird eine Zeugin Jehovas ermordet.

Der Münsterplatz als Bühne für die Nazis, der Führer-Rektor Martin Heidegger, Kreisparteitage der NSDAP, Boykott jüdischer Geschäfte, Aufmärsche der SA, Hitler vor den Toren, die Pogromnacht in Freiburg, die Nürnberger Gesetze, Josef Wirth 1922 nach dem Mord der Ultrarechten an Walther Rathenau: „Da steht der Feind und darüber ist kein Zweifel: Dieser Feind steht rechts!“ Und damals hieß es auf Plakaten: „Die Republik ist in Gefahr.“ 80 Jahre nach Kriegsende ist das Vergangene nicht tot. Die Dauerausstellung erinnert an die Zustimmung, die Anpassung, die Gewalt und den wenigen Widerstand. Und zeigt uns die Bilder vom zerstörten Freiburg, als die Bomben, die Nazi-Deutschland über ganz Europa abgeworfen hatte, zurückkamen ins Reich, auch in den Breisgau, Am 27. November 1944 fielen in 20 Minuten 10000 Bomben auf die Universitätsstadt Freiburg, 3000 Menschen kamen ums Leben, Nur das Münster blieb nahezu unversehrt. Die Bilder, die Ausstellung sind eine Mahnung: Nie wieder ist jetzt. Die Ausstellung ist ein wahrer Lern- und Gedenkort. Wer Freiburg besucht, was sich schon immer gelohnt hat, kann sich jetzt auf einen weiteren Anziehungspunkt erster Güte freuen.

Der Münsterplatz als Bühne für die Nazis, der Führer-Rektor Martin Heidegger, Kreisparteitage der NSDAP, Boykott jüdischer Geschäfte, Aufmärsche der SA, Hitler vor den Toren, die Pogromnacht in Freiburg, die Nürnberger Gesetze, Josef Wirth 1922 nach dem Mord der Ultrarechten an Walther Rathenau: „Da steht der Feind und darüber ist kein Zweifel: Dieser Feind steht rechts!“ Und damals hieß es auf Plakaten: „Die Republik ist in Gefahr.“ 80 Jahre nach Kriegsende ist das Vergangene nicht tot. Die Dauerausstellung erinnert an die Zustimmung, die Anpassung, die Gewalt und den wenigen Widerstand. Und zeigt uns die Bilder vom zerstörten Freiburg, als die Bomben, die Nazi-Deutschland über ganz Europa abgeworfen hatte, zurückkamen ins Reich, auch in den Breisgau, Am 27. November 1944 fielen in 20 Minuten 10000 Bomben auf die Universitätsstadt Freiburg, 3000 Menschen kamen ums Leben, Nur das Münster blieb nahezu unversehrt. Die Bilder, die Ausstellung sind eine Mahnung: Nie wieder ist jetzt. Die Ausstellung ist ein wahrer Lern- und Gedenkort. Wer Freiburg besucht, was sich schon immer gelohnt hat, kann sich jetzt auf einen weiteren Anziehungspunkt erster Güte freuen.

Dokumentationszentrum Nationalsozialismus

Rotteckring 14, 79098 Freiburg.

dzns@freiburg.de

Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 19 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist bis März 1926 frei.

Unser Blog lebt durch Sie!

Unser Blog lebt durch Sie!